যেসব ঘটনা সিপাহিদের এত বড় বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল

- Update Time : শুক্রবার, ১০ মে, ২০২৪, ৪.৫০ পিএম

সৌমিত্র শুভ্র

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চের বিকেল, ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে।

প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছিল ‘বিতর্কিত’ এনফিল্ড রাইফেল।

একজন সিপাহি প্রশিক্ষণের সময় চর্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানান। তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজ অফিসারকেই গুলি করে বসেন।

সেই সিপাহির নাম মঙ্গল পাণ্ডে। লেফটেন্যান্ট বফকে গুলি করার সময় সৈনিকদের কেউ কেউ তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও বাকিরা মঙ্গল পাণ্ডের পক্ষ নেন।

পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাসের বই আর চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই গল্পটা প্রায় সবারই জানা।

এই ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়।

১০ই মে ব্রিটিশ ভারতের আরেক অংশে, মিরাটে চূড়ান্ত বিদ্রোহের আগে আরও অনেক গল্পের বিস্তার ঘটতে থাকে।

তারই একটির বিবরণ পাওয়া যায় সেই সময়ের ব্রিটিশ লেখক জর্জ ডডের লেখায়। কলকাতার কাছাকাছি দমদমে একটি অস্ত্রাগারের ঘটনা এটি।

দ্বিতীয় বেঙ্গল গ্রেনেডিয়ার্সের একজন নিম্ন বর্ণের হিন্দু কর্মচারী, একজন উচ্চ বর্ণের সেপাইয়ের কাছে লোটা (পানির পাত্র) চান।

নিম্নবর্ণের হিন্দুর স্পর্শে লোটা ‘অশুদ্ধ’ হয়ে যাবে এমন “শঙ্কায়” আপত্তি জানান ব্রাহ্মণ সিপাহি।

এই প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ হয়ে অপরজন জবাব মন্তব্য করেন, বর্ণ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।

“কয়েকদিন সবুর করো, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে?” সেই লোটাপ্রার্থীর মুখের সংলাপটি বাঙালি লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত তার ‘ভারতীয় মহাবিদ্রোহ’ বইয়ে এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন।

মি. সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন, “এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।”

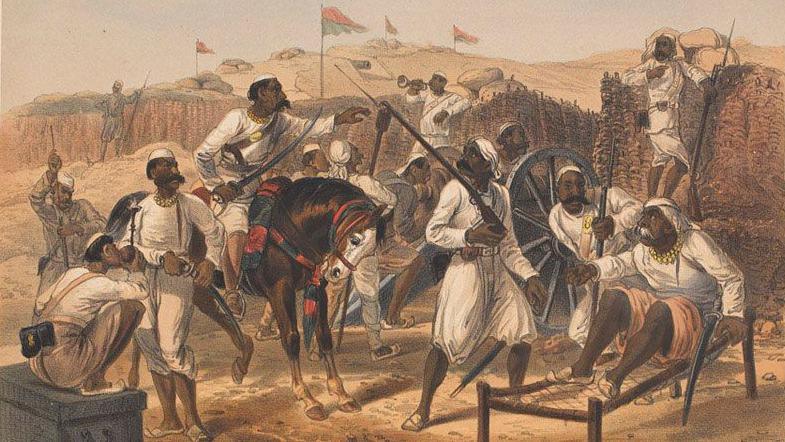

দেশীয় সিপাহিদের প্রশিক্ষণের চিত্র

ঘটনাগুলোর বয়ানে মনে হতে পারে চর্বি মিশ্রিত টোটাই বুঝি সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ।

কিন্তু এর পেছনে আরো অনেকগুলো কারণ এসে জমা হয়েছিল। যা সিপাহি তো বটেই সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষোভ-হতাশার উদ্রেক করে।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর. সি. মজুমদার) ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধিতায় ধর্মীয় উদ্বেগকে স্থান দিয়েছেন তৃতীয় কারণ হিসেবে।

প্রথমত রাজনৈতিক কারণই মুখ্য বলে মনে করেন তিনি। এরপরের কারণটি অর্থনৈতিক।

আর চতুর্থ কারণ হিসেবে মি. মজুমদার উল্লেখ করেছেন ভিনদেশিদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে।

গরু-শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহারে ‘ধর্মনাশ’ হবে এমন শঙ্কা তৈরি হয় সিপাহিদের মধ্যে

কার্তুজে গরু-শূকরের চর্বি: গুজব নাকি সত্যি?

ইতিহাসবিদদের অনেকেই কার্তুজের বিষয়টির সঙ্গে গুজব শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী তার ‘সিপাহি যুদ্ধ ও বাংলাদেশ’ বইয়ে লিখেছেন, “দমদম, আম্বেলা ও শিয়ালকোটে ‘এনফিল্ড’ রাইফেলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সময় গুজব রটে যে চর্বি মাখানো কার্তুজের মধ্যে গরু ও শুকরের চর্বি রয়েছে।”

বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়েও সেই সময়ে চর্বি সংক্রান্ত গুজবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ব্রিটিশ শাসন অধ্যায়ে সিপাহি বিদ্রোহের কয়েকটি কারণের অন্যতম- কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরুর এবং শূকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি।

ব্রিটিশ ভারতের একজন সেনা কর্মকর্তা স্যার জন উইলিয়াম কায়ে সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে লিখেছেন ‘আ হিস্ট্রি অফ দ্য সেপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া’।

সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, শূকরের চর্বি সরবরাহ করা না হলেও গরুর চর্বি যে ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

“কী ধরনের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে অর্ডন্যান্স ডিপার্টেমন্টের পক্ষ থেকে কোনো তথ্যও জানানো হয়নি।”

স্যার জন উইলিয়াম লিখেছেন, “ছাগল বা ভেড়ার চর্বি ব্যবহার করলে ধর্মনাশের অভিযোগটা এড়ানো যেত। কিন্তু, অস্ত্র কারখানার কর্তাব্যক্তিরা ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো ফর্মুলা অনুসরণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।”

“ফলে, সিপাহিগণ এই কার্তুজের প্রবর্তনকে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্ম নষ্ট করার প্রয়াস বলে মনে করে,” লিখেছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী।

এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ বা টোটা

তবে সেবারই প্রথম কার্তুজের ব্যবহার নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় তা নয়।

সমসাময়িক সাংবাদিক ও লেখক জর্জ ডড লেখা বইটির নাম ‘দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিভোল্ট অ্যান্ড অফ দ্য এক্সপেডিশনস্ টু পারসিয়া, চায়না অ্যান্ড জাপান’।

এ বইয়ে জর্জ ডড জানাচ্ছেন, ১৮৫৩ সালের নথি বলছে ভারতে নিযুক্ত কমান্ডার ইন চিফ, বেঙ্গল আর্মির অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল কার্তুজ ব্যবহারের সঙ্গে দেশীয় সৈনিকদের সংস্কারের সংঘাত নিয়ে যেন গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করা হয়।

এক পর্যায়ে, চর্বির বদলে অন্য যে কোনো গ্রিজ ব্যবহার করা যাবে এবং মুখের বদলে হাত দিয়ে ছিড়েও টোটা ব্যবহার করা যাবে এমন নির্দেশনা দেয়া হয়।

তাতে, উল্টো সন্দেহ ঘনীভূত হয় সিপাহিদের মধ্যে।

১০ই মে মিরাটে শুরু হয় মূল বিদ্রোহ

বিদ্রোহের দিনপঞ্জি

১৮৫৭ সালের ১০মে দিনটি ছিল রোববার। ‘ভারতীয় মহাবিদ্রোহ’ বইয়ে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলা মিরাটের সেদিনের একটি দৃশ্যকল্প এঁকেছেন প্রমোদ সেনগুপ্ত।

“চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনা; সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিম্বা রাস্তায় কোনো সিপাহিকে দেখলেই তারা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল- তারা ফিরিঙ্গীদের স্পর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ নেবে কি না।”

যে অপমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ঠিক আগের দিনের ঘটনা। জন উইলিয়াম কায়েসহ অন্যান্যদের বইয়েও ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮৫ জন দেশি সিপাহিকে চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে রাজি না হওয়ায় বন্দী করার পর বিচারে সাজা দেয়া হয় আটই মে।

নয় তারিখে তাদের ইউনিফর্ম খুলে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে “শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্চ করিয়ে মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া হয়”।

বাকি দিনটা নিরুত্তাপেই পার হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা।

কিন্তু, পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

“সূর্যাস্তকালে ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন গির্জায় এসে জড়ো হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজে তারা চমকে উঠল,” লিখেছেন মি. সেনগুপ্ত।

“এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো ১৮৫৭’র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ।”

সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে সৈনিকরা চলে যান মিরাট জেলে।

দুইদিন আগে বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ৮৫ জনসহ বন্দি প্রায় চার হাজার কয়েদিকে মুক্ত করে দেন তারা।

বিদ্রোহে সিপাহিদের পাশাপাশি কোনো কোনো জায়গায় কৃষকেরাও যোগ দেয়

এরপর তারা দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। মিরাট থেকে দিল্লির দূরত্ব ৪০ মাইলের মতাে।

সিপাহিরা সেখানে অবস্থানরত বাহাদুর শাহ জাফরকে পুনরায় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী সেই সময়ের সেনা কর্মকর্তা ও লেখক জর্জ ব্রুস ম্যালেসনের একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।

“ম্যালেসন ভারতের তিনজন প্রধান চরিত্রকে যুদ্ধের নেতা হিসেবে শনাক্ত করেন যারা ছিলেন রাজ্য ও অধিকারচ্যুত রাজন্যবর্গ। এরা হলেন পেশোয়ার দত্তকপুত্র মারাঠা নেতা নানা সাহেব, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা মৌলভি আহমেদউল্লাহ্ ও ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈ”

এমন দেশি ‘রাজন্যবর্গের’ নেতৃত্বাধীন এলাকাসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে সিপাহিদের পাশাপাশি কোনো কোনো জায়গায় সাধারণ মানুষ এমনকি কৃষকেরাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যদিও বিদ্রোহে তাদের এই অবদান অনেকেই ভুলে গেছে বলে অভিমত ইতিহাসবিদদের।

উদাহরণ হিসেবে, মিরাট জেলারই বিজরৌল নামের একটি গ্রামের শাহ মাল নামে এক জমিদারের কথা বলা যায়।

সেই সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করা গবেষক সুনায়না কুমার বিবিসিতে এক প্রবন্ধে লেখেন, “প্রায় ৮৪টি গ্রামের হাজার হাজার কৃষককে মাঠ ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সাহস জুগিয়েছিলেন শাহ মাল।”

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের “প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ” হিসেবে দেখেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি নিছকই বিদ্রোহ?

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নাকি নিছকই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘অব্যবস্থাপনা’র বিরুদ্ধে সমাজ ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষোভের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি ও তর্ক-বিতর্ক রয়েছে।

দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস্ ব্রিটিশ ভারতের ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সময়কালকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্ক ডেইলি, ট্রিবিউনসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলোতে তারা উল্লেখ করেন, সিপাহি বিদ্রোহ “দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়্যার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স” বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

আরেকজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখক বিনায়ক সাভারকারও একে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই অভিহিত করেছেন।

ইতিহাসবিদ রতন চক্রবর্তী লিখেছেন, “সাভারকার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, গ্রিজড্ কার্তুজের প্রচলন এই যুদ্ধের কারণ হলে কেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি, দিল্লির সম্রাট ও রোহিলাখন্ডের খান বাহাদুর এই যুদ্ধে যোগদান করবেন?”

যদিও, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর সি মজুমদার) এবং আরো অনেক ইতিহাসবিদ এটিকে নির্মোহভাবে বিদ্রোহ হিসেবেই দেখতে চান।

ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু, রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারটিকে অতটা গুরুত্ববহ হিসেবে দেখেন না তারা।

“হ্যাঁ, তারা মুক্ত হতে চেয়েছে। মুঘলদের কাছে তাদের শাসন ফেরত দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইন্ডিয়া স্বাধীন হবে, নিজস্ব রাজত্ব হবে, এমন কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

“স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে ক্ষোভটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ হয়েছে,” যোগ করেন তিনি।

পূর্ববঙ্গে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে মিরাটের কয়েক মাস পরে

ঢাকা-চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের এলাকাগুলোতে সিপাহি বিদ্রোহের ছাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়েছিল বলে সেপয় মিউটিনি অ্যান্ড রিভল্ট অফ ১৮৫৭ বইয়ে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আর সি মজুমদার।

“ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া, বাংলা কার্যত আক্রান্ত হয়নি।”

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, “ব্যারাকপুর থেকে যদিও শুরু হয়, বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত।”

খবরাখবর বিভিন্ন এসে পৌঁছালেও মূল কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ায় পূর্ববঙ্গের সাথে এগুলোর কোনো যোগ ছিল না, বলেন অধ্যাপক মামুন।

তবে, বাংলাপিডিয়ায় অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী লিখেছেন, “চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সর্তক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল।”

যদিও পূর্ববঙ্গে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে মিরাটের কয়েক মাস পরে।

১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে। জেলখানা থেকে সকল বন্দিদের মুক্ত করে দেয় তারা।

“তারা অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করে নেয়, কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হয়।”

এই ঘটনা শুনে ইংরেজ কর্মকর্তারা ঢাকার লালবাগে অবস্থানরত দেশীয় সৈনিকদের নিরস্ত্র করতে গেলে তারা প্রতিরোধ করেন।

খণ্ডযুদ্ধে কিছু সিপাহি মৃত্যুবরণ করেন, বেশ কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তবে, পলাতক সিপাহিদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হন।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর তথ্য, “অভিযুক্ত সিপাহিদের মধ্যে ১১ জন মৃত্যুদণ্ড এবং বাকিরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দণ্ডিত হয়।”

ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় পুরান ঢাকার আন্টাঘর ময়দানে। যেটি এখন বাহাদুর শাহ্ পার্ক নামে পরিচিত।

বিবিসি নিউজ বাংলা

Leave a Reply