ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের যে প্রকৌশলী

- Update Time : বৃহস্পতিবার, ১৬ মে, ২০২৪, ৪.১০ পিএম

অমিতাভ ভট্টশালী

মওলানা ভাসানির নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ১৯৭৫ সালের যেদিন ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ‘লং মার্চ’ শুরু করেছিলেন, আজ সেই ১৬ই মে। সদ্য জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের মানুষ সেদিন পদ্মার জলের দাবিতে সীমান্তের দিকে এগিয়েছিলেন, তার পরে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কিন্তু ভারত বাংলাদেশের অভিন্ন নদীগুলির জলবণ্টন নিয়ে সমস্যা এখনও মেটেনি।

দীপাবলিকে কারও মনে আছে?

বাংলা ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যকার সমরেশ মজুমদারের সাতকাহন উপন্যাসের নায়িকা সেই দীপাবলি, যাকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান থেকে বহুবার সকরিকলি, মনিহারি ঘাট হয়ে স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা আসতে হতো?

সেই সময়ে, ফারাক্কায় বাঁধ হয়নি যে!

কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে যেতে গেলে তখন অর্ধেক পথ ট্রেনে, তারপরে স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে আবারও অন্যদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন ধরতে হতো।

উপন্যাসকার সমরেশ মজুমদার নিজেই উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলের মানুষ, তাই তারও প্রথমবার বাবা-মায়ের সঙ্গে চার বছর বয়সে আর দ্বিতীয়বার বন্ধুদের সঙ্গে ১৬ বছর বয়সে কলকাতায় আসা ওই নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরে অর্ধেক পথ এসে তারপরে স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে আবারও বাকি অর্ধেক পথ ট্রেনে চেপে আসা। সেকথা তিনি বেশ কয়েকটি একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেওছেন।

মি. মজুমদার যখন কিশোর বয়সে দ্বিতীয়বার গঙ্গা পেরিয়েছিলেন কলকাতায় আসার জন্য, ততদিনে অবশ্য ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দফতরের এক সুপারিন্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য নিজের উদ্যোগে তৈরি করে ফেলেছেন একটি গ্রাউন্ড রিপোর্ট যে কেন ওই ফারাক্কা বাঁধ ক্ষতিকারক হবে।

তার সেই রিপোর্ট সংকলিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী নিয়ে তার আকর গ্রন্থ বলে স্বীকৃত ‘বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা’-তে।

ওই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৯৫৯ সালে।

১৯৭৫ সাল, গঙ্গা থেকে ফিডার ক্যানেল নির্মাণের কাজ চলছিল তখন – ফাইল চিত্র

মালদা জেলার নদী ভাঙ্গনের কারণে যে হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত, জীবিকাচ্যুত হতে হয়েছে, তাদের আন্দোলনের নেতা তরিকুল ইসলাম একবার বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, “ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে আমাদের অঞ্চলে যখন ভাঙ্গন শুরু হল, তখন তো আমরা কপিল ভট্টাচার্য স্যারের নামও জানতাম না, তার ওই বিখ্যাত বইটাও দেখিনি।

“কিন্তু বহু বছর পরে যখন তার বই আমাদের হাতে আসে, তখন দেখি যে ফারাক্কায় বাঁধ দিলে কী কী ক্ষতি হতে পারে বলে তিনি যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন সেই পঞ্চাশের দশকে, প্রায় তিন-চার দশক পরে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেসব একদম মিলে গেছে,” বলেছিলেন মি. ইসলাম।

ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বিরোধিতার কারণে মি. ভট্টাচার্যকে পাকিস্তানের চর বলতেও দ্বিধা করেননি সরকার আর বাংলা সংবাদমাধ্যম। চাপে পড়ে তাকে সরকারি চাকরি ছাড়তে হয়েছিল।

তবে তার অ্যাক্টিভিজম থেমে থাকেনি।

যে কারণে ফারাক্কা বাঁধের বিরোধিতা

কপিল ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, “ফরাক্কা ব্যারেজের আংশিক মূল্য ধরা হচ্ছে ৪০ কোটি টাকা, এত টাকা অপব্যয় করবার কোনোই প্রয়োজন দেখছি না আমরা।

তার লেখায় ‘ফরাক্কা’ই লিখেছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

“এই ডিজাইনে রাজমহলের কাছে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যা ২৭ লক্ষ কিউসেক ধরা হয়েছে, এ সংখ্যা অত্যন্ত সন্দেহজনক,” লিখেছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

তার সন্দেহ ছিল, “ব্যারেজ ডিজাইনে মাত্র ২৭ লক্ষ কিউসেক ধরা হয়েছে, ব্যারেজের এবং দুপাশের বাঁধের জন্য ব্যয় কম দেখাবার জন্য। বাস্তবক্ষেত্রে বন্যার ফলে বাঁধ ধ্বংস হবে। বামকূলের বাঁধ ঘুরে গঙ্গা মনিহারী, কাটিহার, মালদহ প্রভৃতি ধ্বংস করে দিতে পারে।”

প্রকৃতপক্ষে সেটাই হয়েছে। মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদীগর্ভে চলে গেছে, যেটা প্রত্যক্ষ করেছেন তরিকুল ইসলামের মতো স্থানীয় মানুষরা।

আবার কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি হবে বলে যে যুক্তি দেওয়া হতো ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পক্ষে, তাও নাকচ করে দিয়েছিলেন কপিল ভট্টাচার্য।

তিনি সেই পঞ্চাশের দশকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, “সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ফরাক্কায় ব্যারেজ বেঁধে ও ভাগীরথীকে গঙ্গার সঙ্গে একটা নতুন খালের সাহায্যে সংযুক্ত করে দিয়েই ভাগীরথীর স্বাভাবিক মজে যাওয়া দীর্ঘকাল ধরে নিবারণ করা যাবে কেন? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। যেসব স্বাভাবিক কারণে ভাগীরথীর উৎস মজে গিয়েছে ও গঙ্গার সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেই সব স্বাভাবিক কারণের কোনোও প্রতিকারই ফরাক্কা ব্যারেজ করতে পারবে না। সুতরাং এ পন্থায় ভাগীরথীর নাব্যতা পুনরুজ্জীবিত করে কিছুদিন পর্যন্তও স্থায়ী করা যায় না।”

কপিল ভট্টাচার্য তিস্তা প্রভৃতি যে সব নদী উত্তর-পূর্ব হিমালয় থেকে নেমে এসেছে, সে ব্যাপারেও লিখেছিলেন ফারাক্কা ব্যারেজের বিরোধিতা করতে গিয়ে।

তিনি লিখেছেন, “ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর বিহার ও আসামের হিমালয়-নির্গত নদীগুলি অত্যন্ত দুর্দান্ত। কুশী, মহানন্দা, তিস্তা প্রভৃতি নদী কোন বছরের বন্যায় কত জল বহন করে এনে কোন খাত দিয়ে নামবে বলা দুঃসাধ্য। হিমালয়ের এ অংশে কখনও কখনও ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে এত অধিক বৃষ্টিপাত হয় যে তা চিন্তারও অতীত। এই সব নদী দিয়ে অকস্মাৎ সেই জল নেমে এসে প্লাবনের বিপর্যয় ঘটায়।

“সুতরাং এইসব নদীগুলি সম্যক পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ফরাক্কায় গঙ্গা-ব্যারেজ নির্মাণে বিপুল অর্থব্যয় অত্যন্ত অবিমৃশ্যকারিতার পরিচায়ক হবে,” এটাই ছিল তার ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি।

অতিবৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীর লোনক হ্রদ ভেঙ্গে যে হঠাৎ বন্যা এসেছিল ২০২৩ সালের অক্টোবরে, সে ঘটনাও বিশেষজ্ঞদের মনে করিয়ে দিয়েছিল কপিল ভট্টাচার্যের লেখা।

আবার কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির যে যুক্তি মি. ভট্টাচার্য খণ্ডন করেছিলেন, সেটাও যে সত্য তা প্রমাণিত হতে বেশি দেরি হয়নি। তাই কলকাতা বন্দরে এখনও বড় জাহাজ আসতে পারে না। হলদিয়াতে গড়তে হয়েছিল আরেকটি বন্দর।

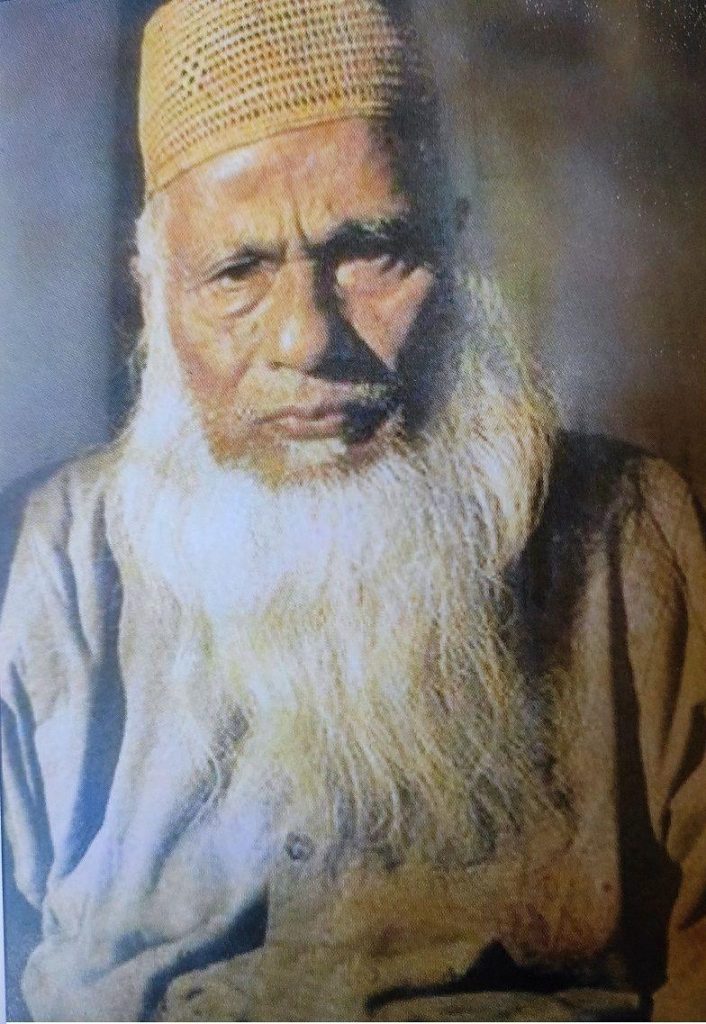

কপিল ভট্টাচার্য

ভারতের কথার খেলাপ

যে জায়গায় ফারাক্কা বাঁধের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিল সরকার, তার একদিকে মালদা জেলা, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ।

নদী বিশেষজ্ঞদের আপত্তি সত্ত্বেও ফারাক্কা ব্যারেজ আর ভাগীরথী নদীতে গঙ্গার জল প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ফিডার ক্যানেল গড়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৬১ সালে।

সেটা ছিল পাকিস্তান আমল। তবে সেই সময়ে পাকিস্তানও এই বাঁধ নির্মাণ নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। তাদের দিক থেকে যে অসম্মতি আসবে, সেটা আন্দাজ করেছিলেন কপিল ভট্টাচার্য। তবে ১৯৭৫ সালে বাঁধের নির্মাণ যখন শেষ হয়, ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

আর ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়েছে।

এর পরে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক বৈঠকে একমত হন যে গরমের সময়ে যখন নদীতে জল কম থাকে, সেসময়ে দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টন একটি চুক্তিতে না পৌঁছান পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হবে না।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের গোড়ায় ভারত বাংলাদেশকে জানায় যে ফারাক্কা বাঁধের ফিডার ক্যানেল পরীক্ষা করতে হবে, তাই ২১শে এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধটি চালু করার অনুমতি দেওয়া হোক।

বাংলাদেশ এতে রাজি হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা আর থামেনি।

এই সময়েই মওলানা ভাসানী লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে গঙ্গার জলের দাবিতে ‘লং মার্চ’ সংগঠিত করলেন।

বছর দুয়েকের আলোচনার পরে ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রথম চুক্তি সই হয়।

তার মধ্যেই বিষয়টি জাতিসংঘের সামনেও উত্থাপন করেছিল বাংলাদেশ।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইশতিয়াক হোসেইন ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে ১৯৭৭ সালের প্রথম গঙ্গা চুক্তি নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সেখানে তিনি লিখছেন, “১৯৭৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত শুখা মরসুমকে ১০ দিনের সময়কালে ভাগ করে জলবণ্টন করা হবে। শুখা মরসুমে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে জল প্রবাহের যে তথ্য নথিভুক্ত করা ছিল, তার ৭৫ % জল পাওয়া যাবে, এই ভিত্তিতেই চুক্তি হয়েছিল।”

সেখানে একটি গ্যারান্টিও দেওয়া ছিল, যাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে জলপ্রবাহের পরিমাণ যদি ৮০% এরও কম হয়, তাহলে নির্ধারিত প্রবাহের অন্তত ৮০% জল বাংলাদেশ পাবে।

ওই পঞ্চবার্ষিকী চুক্তির মেয়াদ ১৯৮২ সালে শেষ হয়ে যায়। তারপরে ১৯৮৩ আর ১৯৮৮ সালে দুবার ওই ১৯৭৭ সালের চুক্তির ভিত্তিতেই দুবার মেমরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যাডিং বা এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়।

গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে ৮৯ থেকে ৯৬ পর্যন্ত ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ছিল না।

ভারত-বাংলাদেশের গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত।

মওলানা ভাসানি

অন্য অভিন্ন নদীর জলবণ্টন

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র সহ মোট ৫৪টি নদী ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে আর তিনটি নদী বাংলাদেশে এসেছে মিয়ানমার থেকে।

এই অভিন্ন নদীগুলির মধ্যে একটি আবার এমন নদী আছে, যেটি ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়ে আবারও ভারতে প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর অঞ্চলের ওই প্রাচীন নদীটির নাম আত্রেয়ী, যার উল্লেখ পাওয়া যায় পুরাণগ্রন্থ মহাভারতেও।

গঙ্গা যদি দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে সবথেকে বড় আলোচিত বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে সাম্প্রতিককালে আর যে নদীর জলবণ্টন দুই দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্ব পেয়ে আসছে, তা হল তিস্তার জলবণ্টন।

শুধু অমীমাংসিত নয়, তিস্তার জলবণ্টন বেশ জটিলও।

দুই দেশের মধ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা যদিও রয়েছে তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে। ওই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত ৩৯% আর বাংলাদেশ ৩৬% জল পাবে। কিন্তু জলপ্রবাহের বাকি ২৫% নিয়ে কখনই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি দুই দেশ।

তবে ২০১১ সালে যে চুক্তি প্রায় সই হতে গিয়েও আটকে গিয়েছিল, তা অনুযায়ী ভারত ৪২.৫% আর বাংলাদেশ ৩৭.৫% জল পাবে, এরকম একটা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বেঁকে বসেন। তার যুক্তি ছিল তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করে বাংলাদেশকে তিস্তার জল দিয়ে দেওয়া হলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের অন্তত পাঁচটি জেলার কৃষকরা চাষের জল পাবেন না। এর ফলে অন্তত এক লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে চাষের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

ওই চুক্তি তাই আর এগোয়নি।

কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তিস্তার খাতে ড্রেজিং করে প্রবাহ বৃদ্ধির এক প্রকল্পে চীনা সহায়তার প্রসঙ্গটা সামনে আসায় অতি সম্প্রতি ভারত বিষয়টি নিয়ে আবার তৎপরতা দেখাচ্ছে।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা তার সাম্প্রতিক ঢাকা সফরেও বিষয়টি তুলেছিলেন। ওই প্রকল্পে চীনের বদলে ভারত যে ঢাকাকে সহায়তা করতে আগ্রহী, তাও জানিয়ে দেয় দিল্লি।

ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত বিশ্লেষক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অজয় কুমার চতুর্বেদী একটি প্রবন্ধে তিস্তার ড্রেজিং প্রকল্প নিয়ে লিখেছেন, “ভারত ওই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে কারণ তারা চায় না যে শিলিগুড়ির অদূরে অবস্থিত চিকেন নেক করিডোরের খুব কাছে চিনা প্রকৌশলীরা কাজ করুন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এটা ক্ষতিকারক হবে। ভারতের আরও উচিত যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের হাত শক্ত করা, যারা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে।”

তিস্তা নিয়ে সমস্যা থাকলেও অন্য দুটি অভিন্ন নদীর জলবণ্টনের চুক্তি সফলভাবেই সম্পন্ন করেছে ভারত আর বাংলাদেশ।

এর মধ্যে একটি হলো আসামের বরাক নদীর শাখা কুশিয়ারা আর অন্যটি ত্রিপুরার ফেনি।

ভারত আর বাংলাদেশ ২০২২ সালে কুশিয়ারার জলবণ্টন নিয়ে চুক্তি সই করেছে, যার ফলে সিলেট অঞ্চল যেমন উপকৃত হবে, তেমনই লাভ হবে আসামের বরাক উপত্যকার মানুষেরও।

আর ত্রিপুরার ফেনি নদী থেকে ২০১৯ সালে ভারতকে জল উত্তোলনের অনুমতি দেয় বাংলাদেশ।

ত্রিপুরার সাব্রুম শহরের পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে নদীর জল ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল ভারত।

ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও ছয়টি অভিন্ন নদীর জলবণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। এই নদীগুলি হলো মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতী, জলঢাকা আর তোর্সা।

তিস্তা নদীর জলবণ্টন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে

অভিন্ন নদীর জলবণ্টনের মীমাংসা কেন হয় না?

“কোনও অভিন্ন নদীর জলের ওপরে একচ্ছত্র দখল উজান বা ভাটিতে থাকা কোনও দেশেরই থাকতে পারে না, আন্তর্জাতিক রীতি এটাই। কিন্তু সেই রীতি পালন করানোর জন্য কোনও এজেন্সি দুর্ভাগ্যক্রমে নেই,” বলছিলেন নদী বিশেষজ্ঞ ও ‘সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ড্যামস, রিভার্স অ্যান্ড পিপল’-এর প্রধান হিমাংশু ঠক্কর।

এই সব আন্তর্জাতিক রীতির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনও প্রকল্প শুরু করার আগে তার প্রভাব খতিয়ে দেখা আর ভাটি অঞ্চলের দেশে তার কতটা প্রতিঘাত পড়বে, সেটা তাদের জানিয়ে দেওয়া।

তার কথায়, “ভারত যেহেতু উজানি দেশ, তাই অভিন্ন নদীগুলির জলবণ্টনের ব্যাপারে ভারতের যতটা না মাথাব্যথা, তার থেকে অনেক বেশি দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের, সমস্যাটা তাদেরই ভুগতে হয় বেশি।

“দুই দেশের কাছেই অভিন্ন নদীর জল খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ ভাটি অঞ্চলের দেশ, তাই তাদের উচিত জল বণ্টন নিয়ে আরও বেশি চাপ দেওয়া। গঙ্গার জল বণ্টন নিয়ে চাপ তৈরি করতে পেরেছিল তারা, কারণ ওই নদীর জলের অভাবে বাংলাদেশকে গুরুতর সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেটা করতেও সিকি শতাব্দী সময় লেগে গিয়েছিল তাদের,” বলছিলেন মি. ঠক্কর।

তিনি মনে করেন, “অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে ভারত অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে চলছে না।“

তবে বাংলাদেশ চাপ তৈরি করলে যে অভিন্ন নদীর ওপরে কোনও প্রকল্প থেকে ভারতকে পিছু হঠানো সম্ভব, তার উদাহরণ হচ্ছে টিপাইমুখ।

মি. ঠক্করের কথায়, “মনিপুরে যে টিপাইমুখ প্রকল্পের কথা ভেবেছিল ভারত, বাংলাদেশ প্রবল আপত্তি তোলে তাতে। বরাক নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে তা বাংলাদেশে কী ক্ষতিসাধন করতে পারে, সেটা নিয়ে তারা অত্যন্ত সরব হয়েছিল। ভারতকে পিছিয়ে তো আসতে হয়েছিল।

“প্রতিবাদ ভারতেও হয়েছিল, বাংলাদেশেও হয়েছিল। কিন্তু টিপাইমুখ বাতিল করার পিছনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বাংলাদেশ সরকারের চাপ। কিন্তু এই চাপ বাংলাদেশের তরফ থেকে সবসময়ে দেখা যায় না।

“যেমন চীন যদি তাদের অংশে ব্রহ্মপুত্রে কোনও বাঁধ দেয়, তাহলে ভাটি অঞ্চলের দেশ হিসাবে ভারত প্রতিবাদ করে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের জল তো শেষমেশ বাংলাদেশেও যায়। তখন কিন্তু তাদের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না বা ভারতের পাশে তারা দাঁড়ায় না,” মতামত হিমাংশু ঠক্করের।

এই স্থানেই টিপাইমুখ বাঁধ হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ভারত

‘পাকিস্তানের চর?’

বৈজ্ঞানিক তথ্য সহকারে ফারক্কা বাঁধের বিরোধিতা প্রথম করেছিলেন যে কপিল ভট্টাচার্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দফতরের প্রকৌশলী থাকলেও তার পড়াশোনা ও গোড়ার দিকে কাজের বিষয় ছিল কংক্রিট।

মি. ভট্টাচার্য পরবর্তী জীবনে যে মানবাধিকার সংগঠনটির শীর্ষে ছিলেন, সেই অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশান অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস বা এপিডিআর-এর সদস্য ও গবেষক নীলাঞ্জন দত্ত বলছিলেন, “দীর্ঘদিন ফ্রান্সে ছিলেন কপিল ভট্টাচার্য। সেখানেই পড়াশোনা আর চাকরি। সেই সময়ে কংক্রিট ছিল অনেকের আগ্রহের বিষয়। মি. ভট্টাচার্যের কাজের ক্ষেত্রও ছিল কংক্রিট। তিনি একটি বিশেষ ধরনের কংক্রিটের মিশ্রণও তৈরি করেছিলেন।

“ফ্রান্সে থাকার সময়ে সেখানকার বামপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত ফরাসি ভাষায় লেখা তার গল্প বেরত। ফরাসি ভাষাটা খুব ভাল জানতেন তিনি। দেশে ফেরার পরেও কংক্রিট নিয়ে কাজ করতেন, পরবর্তীতে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন। আর রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল অভিবক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু আমার জানা মতে কোনওদিন তিনি পার্টির সদস্য হননি,” বলছিলেন নীলাঞ্জন দত্ত।

ভারতের স্বাধীনতার পরে যখন দেশে বড় বড় বাঁধ নির্মানের পরিকল্পনা চলছে, প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই বড় বাঁধগুলিকে বলছেন ‘আধুনিক ভারতের মন্দির’, সেই সময়ে কপিল ভট্টাচার্যই বড় বাঁধের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে।

বাংলা সংবাদমাধ্যম সেই সময়ে কপিল ভট্টাচার্যকে ‘পাকিস্তানের চর’ আখ্যা দিয়েছিল।

নীলাঞ্জন দত্ত জানাচ্ছিলেন, “তিনি শুধু ফারাক্কা নয়, দামোদরসহ সব বড় বাঁধেরই বিপক্ষে ছিলেন। এক্ষেত্রে তাকে পাইয়োনিয়ার বললে অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তীকালে নকশাল আমলে যখন রাজনৈতিক কর্মীদের ওপরে সরকারের ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু হল, তখনই এপিডিআর গড়লেন ওরা কয়েকজন মিলে। এমনকি মধ্য কলকাতায় যে বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন, তার বৈঠকখানা ঘরটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন এপিডিআর-এর জন্য। এরপর পেশাগত কাজ তাকে খুব একটা করতে দেখিনি আমরা। প্রায় পুরো সময়টাই মানবাধিকারের কাজই করতেন। আর ১৯৮৯ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এপিডিআর-এর প্রেসিডেন্ট।”

বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা

Leave a Reply