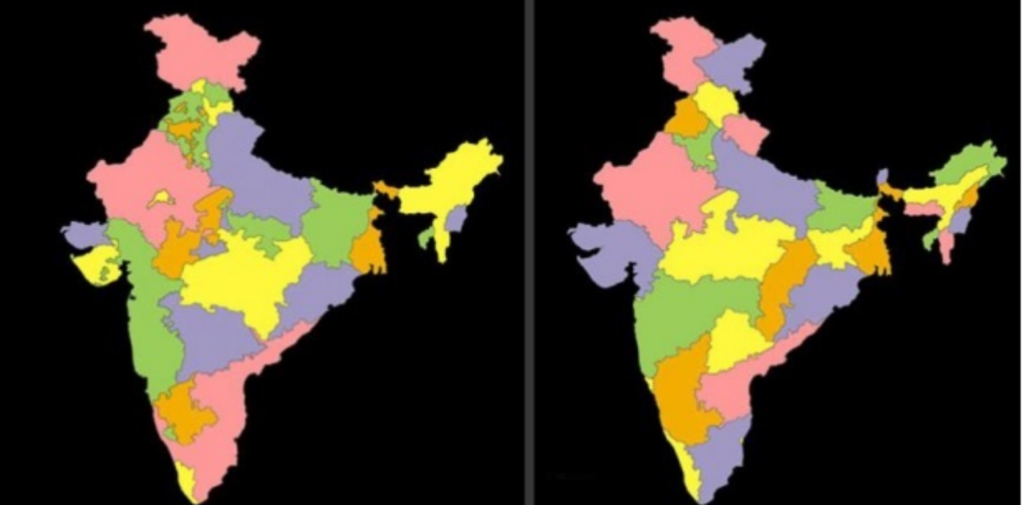

যদি বহু রাজ্য আইনগত অধিকার কাজে লাগিয়ে আলাদা পথ নিত, তবে ভারত যে ‘বলকানিকরণ’-এর শিকার হতে পারত—সেই বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার কৃতিত্ব যথার্থই যার প্রাপ্য, তিনি সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৯৪৭ সালের জুনে তিনি দেশীয় রাজ্যবিষয়ক মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ নেন।

আজ প্যাটেলকে প্রায়ই ‘ভারতের বিসমার্ক’ বলা হয়—কারণ জার্মান চ্যান্সেলর যেমন ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা নানা রাজ্যকে একত্র করে শক্ত রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি প্যাটেলও বিচ্ছিন্ন ও ভিন্নধর্মী বহু দেশীয় রাজ্যকে সার্বভৌমত্ব ত্যাগে রাজি করিয়ে একটি সংহত জাতিরাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্ব দেন।

ব্রিটেনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র ছিল ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য—তাদের শাসকদের স্পর্শ করা যেত না বললেই চলে; কেবল ভয়াবহ অপরাধে জড়ালে তিরস্কার বা বিরল ক্ষেত্রে অপসারণ হতো। কোনো কোনো রাজ্য ছিল দু-একটি ক্রিকেট মাঠের সমান ছোট; আবার অন্য প্রান্তে ছিল হায়দরাবাদের মতো বৃহদাকার রাজ্য—যার আয়তন ইউরোপের বহু দেশের চেয়েও বড়, আর যার আয়–ব্যয় বেলজিয়ামের সমতুল্য বলে ধরা হতো।

কিন্তু আকার–আকৃতি যাই হোক, প্যাটেলের চোখে তাদের অনেক শাসকই ছিলেন “অর্থহীন… চামচা”, যাদের দাসসুলভ প্রজাদের “তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার” আছে। ভারতকে যদি ভূখণ্ডগত ও রাজনৈতিকভাবে কার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে হয়, তবে এই রাজ্যগুলোকে অবশ্যই তার অংশ হতে হবে—এ বিষয়ে তিনি অনড় ছিলেন। এই লক্ষ্য থেকে সামান্য বিচ্যুতিও ভারতের “বুকের ভেতর ছুরি বসানোর” শামিল—এমন সতর্কবার্তাও তিনি দিয়েছেন।

কিন্তু আকার–আকৃতি যাই হোক, প্যাটেলের চোখে তাদের অনেক শাসকই ছিলেন “অর্থহীন… চামচা”, যাদের দাসসুলভ প্রজাদের “তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার” আছে। ভারতকে যদি ভূখণ্ডগত ও রাজনৈতিকভাবে কার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে হয়, তবে এই রাজ্যগুলোকে অবশ্যই তার অংশ হতে হবে—এ বিষয়ে তিনি অনড় ছিলেন। এই লক্ষ্য থেকে সামান্য বিচ্যুতিও ভারতের “বুকের ভেতর ছুরি বসানোর” শামিল—এমন সতর্কবার্তাও তিনি দিয়েছেন।

স্বাধীনতার কয়েক মাস পর এক পশ্চিমা সাংবাদিক প্যাটেলকে বর্ণনা করেছিলেন—“একজন হিন্দু ক্রমওয়েল, যিনি ভদ্রভাবে শত শত ক্ষুদ্র ‘রাজা চার্লস’-এর শিরচ্ছেদ করছেন”—এর ফলে রাজন্যরা পেনশনভোগীতে পরিণত হন এবং তাদের প্রজারা এমন রাজনৈতিক ঐক্য ও কণ্ঠস্বর পান, যা আগে কখনো ছিল না।

তবে এই অর্জন কেবল প্যাটেলের নয়। ১৯৪৭ সালের জুনে ভাপ্পালা পাঙ্গুনি (ভি.পি.) মেনন যে সহজ কিন্তু কৌশলী পরিকল্পনাটি দেন—অভিগমন বা ‘অ্যাকসেশন’ কেবল তিনটি বিষয়ে সীমিত থাকবে: প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ—তা রাজন্যদের নিরস্ত্রে পরিণত করতে দারুণ কার্যকর হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্যাটেলের ব্যক্তিত্ব—যেখানে ক্ষোভের সঙ্গে ছিল আকর্ষণ, অনুনয়ের পাশাপাশি ছিল দৃঢ় চাপ—মেননের কৌশলগত দক্ষতাকে পরিপূরক করে।

জওহরলাল নেহরুর মতো নন—যিনি প্রায় সব সুযোগে রাজন্যদের প্রতি তাঁর তীব্র বিরাগ প্রকাশ করতেন—প্যাটেল সতর্কতার সঙ্গে পাতিয়ালা ও গ্বালিয়রের মতো প্রভাবশালী শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং রাজন্যদের গৌরবময় অতীতের প্রতি আবেদন রেখেছিলেন—যখন তাদের পূর্বপুরুষেরা “পারিবারিক সম্মান, মর্যাদা এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ভূমিকা রেখেছিলেন”। একই সঙ্গে তিনি দেশীয় রাজন্যসমাজের ভেতরের গভীর বিভাজনও চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্তে, হাতেগোনা কয়েকটি বাদে প্রায় সব রাজ্যই ভারতে যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর করেছিল—এ এক ইতিহাসগড়া সাফল্য; এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যে ভারত পাকিস্তানের কাছে যে ভূখণ্ড হারিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি এলাকা অর্জন করে।

উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্যাটেল রাজ্যগুলোর “স্বেচ্ছায়” ক্ষমতা ত্যাগের প্রশংসা করেন এবং জানান—রাজ্য-সমস্যার সমাধান করা হয়েছে “সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব” নিয়ে, যেখানে “রাজন্যদের ও তাদের প্রজাদের চূড়ান্ত কল্যাণ” ছাড়া আর কিছু বিবেচনায় ছিল না। কিন্তু একীকরণের প্রক্রিয়া না ছিল পুরোপুরি স্বেচ্ছাসুলভ, না ছিল বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে লোকসভায় দেওয়া প্যাটেলের ভাষণের মতো এটি কোনো “রক্তপাতহীন বিপ্লব”ও ছিল না।

স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যেই বহু ‘অ্যাকসেশন’ দলিল কার্যত অকার্যকর হয়ে যায়, এবং রাজন্যদের প্রতিশ্রুত অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়। জয়পুর, বিকানির, গ্বালিয়র, ইন্দোর ও বরোদার মতো তথাকথিত ‘কার্যকর’ রাজ্য—যেগুলোকে আলাদা সত্তা হিসেবে থাকার আশ্বাস প্যাটেল ও মেনন দিয়েছিলেন—সেগুলোকেও বৃহত্তর একক সত্তায় একীভূত হতে বাধ্য করা হয়।

একীকরণ ছিল সহিংসও। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের পর ২৫,০০০-এর বেশি প্রাণহানি ঘটে। জুনাগড় পাকিস্তানে যোগদানের উদ্যোগকে প্যাটেল পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন ছাড়াই শক্তি-প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যর্থ করলেও, পরবর্তী সময়ে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্র-সমর্থিত সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটে।

স্বাধীনতার আগে আলওয়ার ও ভরতপুরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের প্রথম কয়েক মাসে সেখানে প্রায় ৩০,০০০ মেও মুসলিম নিহত হন, ২০,০০০ জন পর্যন্ত জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হন এবং আনুমানিক ১,০০,০০০ মানুষ ওই দুই রাজ্য থেকে পালাতে বাধ্য হন। সম্পূর্ণ গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অসংখ্য মসজিদ উন্মত্ত জনতা অপমানিত করে।

যখন নেহরু তাঁর উপপ্রধানমন্ত্রীকে ওই দুই রাজ্যের শাসকদের সংযত করতে বলেন, প্যাটেল ব্যবস্থা নেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। ক্ষুব্ধ নেহরু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন আনতে তাঁর প্রধান ব্যক্তিগত সচিব এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গারকে পাঠান।

প্যাটেল আপত্তি জানালে নেহরু পদত্যাগের হুমকি দেন এবং উপপ্রধানমন্ত্রীকে “তাঁর স্বাধীনতা সীমিত করার” অভিযোগ তোলেন। প্যাটেল অভিযোগ নাকচ করলেও, পরক্ষণেই প্রধানমন্ত্রীকে অমান্য করে তিনি সব মেওকে পাকিস্তানে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

প্যাটেল আপত্তি জানালে নেহরু পদত্যাগের হুমকি দেন এবং উপপ্রধানমন্ত্রীকে “তাঁর স্বাধীনতা সীমিত করার” অভিযোগ তোলেন। প্যাটেল অভিযোগ নাকচ করলেও, পরক্ষণেই প্রধানমন্ত্রীকে অমান্য করে তিনি সব মেওকে পাকিস্তানে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পাতিয়ালা, নবাহ, ফরিদকোট ও কপুরথলার মতো শিখশাসিত রাজ্যগুলোতে হাজার হাজার মুসলমান উচ্ছেদের দিকেও প্যাটেল কার্যত চোখ বুজে ছিলেন; সেখানে গেরিলাদের রাইফেল, রিভলভার, গোলাবারুদ ও জিপ সরবরাহ করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে দিল্লিতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস কর্মকর্তাদের ফরিদকোটের মহারাজা জানান—“মহারাজার রাজ্য থেকে সব মুসলমানকে সরানো হয়েছে শুনে প্যাটেল সন্তোষ প্রকাশ” করেছেন। প্যাটেল মহারাজাকে ৮০০টি রাইফেলও দেন এবং “মন্তব্য করেন, অচিরেই [মহারাজা] হয়তো নিজের রাজ্যের সীমানার বাইরের ভূখণ্ডও রক্ষার কাজ হাতে নিতে পারেন”।

জুনাগড়ের পাকিস্তান-অভিগমন, কাশ্মীরে উপজাতীয় আক্রমণ এবং হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ঘোষণা—এই তিন সঙ্কট মোকাবিলায় বলপ্রয়োগ করা হবে কি না, তা নিয়ে নেহরু ও প্যাটেলের মতানৈক্য একীকরণ–পর্বে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব আরও বাড়ায়। বলপ্রয়োগে নেহরুর অনীহা প্যাটেলকে ক্ষুব্ধ করে, আর হায়দরাবাদের নিজামের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটাতে সেনাবাহিনী পাঠানোর প্যাটেলের জোরাজুরির কারণে তাঁকে ‘সাম্প্রদায়িক’ তকমা দেওয়া হয়।

শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণ ত্যাগের বিনিময়ে প্রায় অর্ধেক রাজ্যকে ‘প্রিভি পার্স’ বা আজীবন ভাতা দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়—যার পরিমাণ ১৯৪৭ সালের রাজস্বের আনুমানিক ১০ শতাংশের সমান। কট্টর সমাজতন্ত্রী নেহরু জনগণের টাকায় এমন প্রিভি পার্স অনির্দিষ্টকালের জন্য চালু রাখায় স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি জানান—যখন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অনাহারে কষ্ট পাচ্ছিলেন।

রাজন্যদের প্রতি ব্যক্তিগত অনীহা থাকা সত্ত্বেও, প্যাটেল তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই তিনি সংবিধানে তাদের প্রিভি পার্স, বিশেষাধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হন; তাঁর মতে, তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার বিনিময়ে এটি বড় কোনো মূল্য নয়।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধানে ২৯১ ও ৩৬২ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। কিন্তু এই সাফল্যের স্বাদ উপভোগের সময় প্যাটেলের হাতে ছিল অল্পই। একই বছরের ১৫ ডিসেম্বর বোম্বেতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জন জুব্রজিকির সর্বশেষ বই: ‘ডিথ্রোনড: প্যাটেল, মেনন অ্যান্ড দ্য ইন্টিগ্রেশন অব দ্য প্রিন্সলি ইন্ডিয়া’।

জন জুব্রজিকি

জন জুব্রজিকি