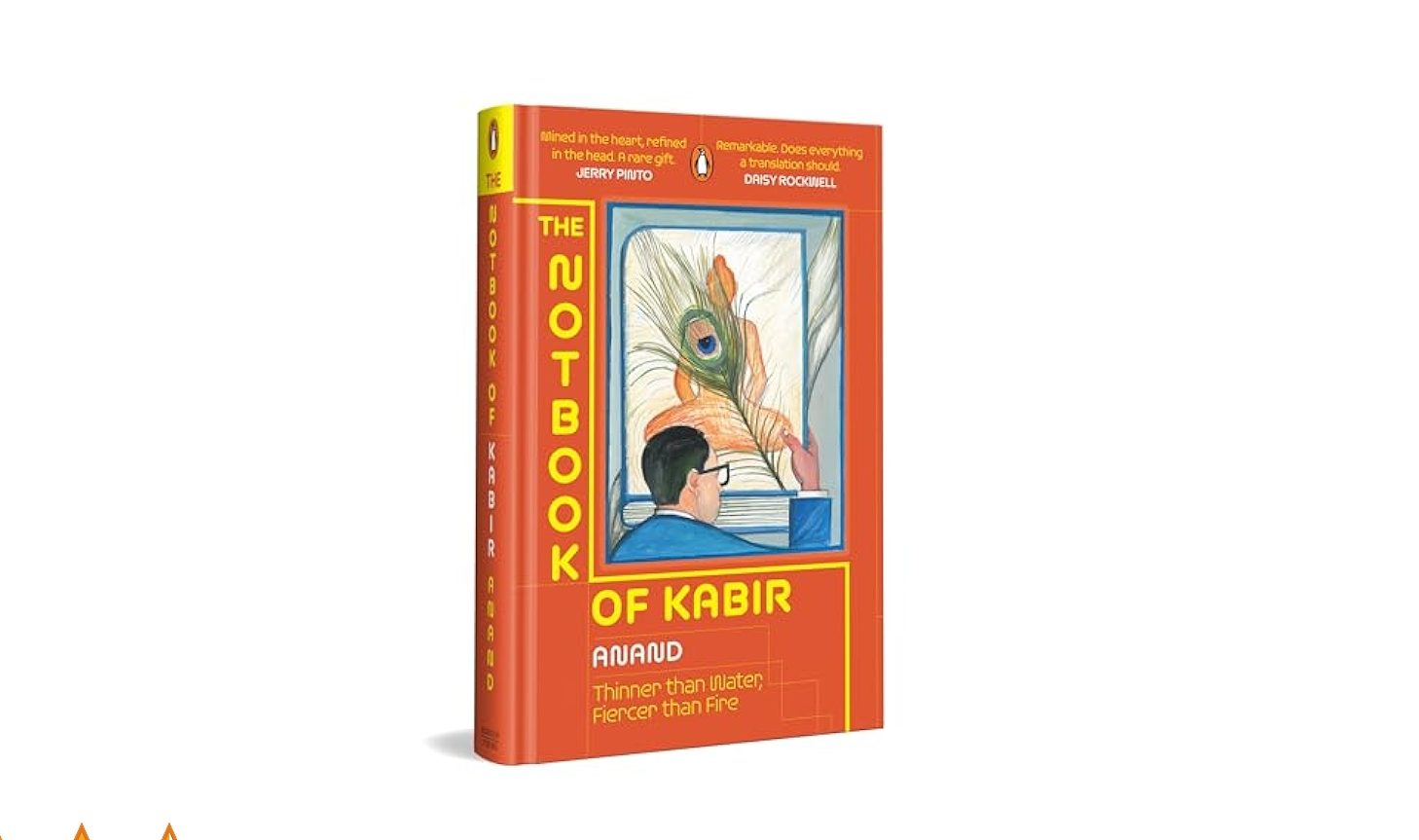

আনন্দ রচিত “দ্য নোটবুক অব কবির” কেবল পড়ার বই নয়—এটি শোনার অভিজ্ঞতা। সঙ্গীত, কবিতা আর প্রতিবাদের এমন এক মিশ্রণ, যা হাত উঁচিয়ে স্লোগান না দিয়ে মজা করে, গানে-হাসিতে নিজের দ্বিমত প্রকাশ করে। বইটির শেষে রয়েছে এক গানের তালিকা, যা দুই ভাষায় মুদ্রিত কবিতাগুলোর সঙ্গীতায়িত রূপ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়।

ফোক গায়ক-গায়িকাদের প্রতি শ্রদ্ধা

এই বই ফোক সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রহ্লাদ সিং টিপানিয়া, মহেশা রাম, কালুরাম বামানিয়া, মুক্তিয়ার আলি, ফারিদউদ্দিন আয়াজ ও আবু মোহাম্মদের মতো শিল্পীদের কণ্ঠে কবিরের গান বেঁচে আছে, মানুষের স্মৃতিতে ঠাঁই করে নিয়েছে—বইটি সেই সংস্কৃতির কথা তুলে ধরে।

কবিরকে বোঝার নতুন উপায়

“দ্য নোটবুক অব কবির” এমন এক আড্ডার টেবিলের মতো, যেখানে মূল খাবার সঙ্গীত হলেও সঙ্গে থাকে জাত-পাত, ঈশ্বর, শব্দ, রাগ, জীবন-মৃত্যু, অবস্থান, কবিতা, নিঃশব্দতা—সবকিছুর প্রশ্ন। আনন্দ শুধু মধ্যযুগীয় সাধক কবিরকে অনুবাদ করেন না, বরং এক ত্রিভুজী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে ব্যাখ্যা করেন—যেখানে অন্য দুই কোণে রয়েছেন আম্বেদকর ও বুদ্ধ।

কবির এখানে একজন মানুষ নয়, বরং এক ধারণা, এক চেতনা—“অ্যান্টিগোন”, এক ‘থিম’, এক ‘কনসেপ্ট’। এই বই কবিরকে এমন এক দরজা করে তোলে, যার ভেতর দিয়ে অন্য কবি, দার্শনিক, সংস্কারক, সমতার যোদ্ধাদের চিনতে পারা যায়। আনন্দ কবিরকে এক ডাইভিং বোর্ডের মতো ব্যবহার করেন, যেখান থেকে পাঠককে নিজের অর্থ খুঁজে বের করতে আহ্বান জানান।

কবিরকে বইয়ে বাঁধা যায় না

আনন্দ স্পষ্ট করে বলেন, কোনো বই কবিরকে পুরোপুরি ধরতে পারে না। যেমন কবিরের অন্ত্যেষ্টি হয় বলে শোনা যায় অন্তত তিন জায়গায়, জন্মতারিখও দুই রকম—এক বই বলে ১৩৯৮, আরেক বই ১৫৯৪। তিনি বলেন, “সবচেয়ে জীবন্ত মৃত কবিরকে কোনো বই বেঁধে রাখতে পারে না।”

কবিরকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আহ্বান

লেখক পাঠককে কবিরকে নতুন করে খুঁজতে বলেন। যাঁরা কবিরকে চিনেন না, তাঁদের জন্য তিনি দেখান কিভাবে ভাষার আনন্দ আর সঙ্গীতের বিমূর্ত ভাবনা জুড়ে যায়। নিজেও বহু ভাষা আর অঞ্চলের ‘আউটসাইডার’ হিসেবে কবিরের সাথে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পান—যিনি তাঁকে সবখানে আবার কোথাও না থাকার অনুভূতি দেন।

আনন্দ বলেন, হাওয়াকে বাক্সে পুরে রাখা যায় না। তাই তিনি কবিরের সঙ্গীত-কবিতার জীবন্ত শরীরের অংশ হয়ে যেতে চান। তাঁর বইয়ে আছে সেসব গান-কবিতা যা অনেকদিনের শিল্পীদের কণ্ঠে বেঁচে আছে। কিছু পাঠকের জন্য এই গানগুলো পৃষ্ঠার বাইরে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, কিছু অর্থ অধরাই থেকে যায়। সেখানেই আনন্দ নিজের সৃজনশীল ব্যাখ্যা হাজির করেন—আম্বেদকারবাদী ও বৌদ্ধ দর্শনের অনুসারী হিসেবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে।

ধর্মীয় রেফারেন্সের নতুন ব্যাখ্যা

আনন্দ কবিরের কবিতার উত্তর দিতে গিয়ে নিজের মতো করে কাব্যিক স্বাধীনতা নেন—কারণ বিদ্রোহী কবির এতে কিছু মনে করবেন না। তিনি রামের জায়গায় ভীমকে বসান, ধর্মীয় ভাষা আরও সেক্যুলার করে তোলেন। তিনি গুরু শব্দের নানা রূপ নিয়ে আলোচনা করেন—গুরু, গারু, গুরুজি, এমনকি নতুন রূপ ‘রুগু’ নিয়েও, আর দেখান গুরু প্রতিষ্ঠান কতটা সমস্যার।

ভক্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব

“All I Ask of You Is You” অধ্যায়ে আনন্দ ‘ভক্তি’ নিয়ে নিজের অস্বস্তির কথা বলেন। তবুও তিনি এমন কিছু কথা লেখেন যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ক্লান্ত, বৈষম্যে আহত অসংখ্য পাঠকের মনে দাগ কাটে। “Things That Do Not Know Their Name” অধ্যায়ে ফারিদউদ্দিন আয়াজ ও আবু মোহাম্মদ কবিরের জন্য ও কবিরের গানগুলোকে গাঁথা মালার মতো জুড়ে দেন।

গান, নীরবতা এবং ব্যক্তিগত গল্প

“Songness, Stillness” অধ্যায়টি আলাদা করে চোখে পড়ে। এখানে আনন্দ চার পাতার মধ্যে একটিও ফুলস্টপ না দিয়ে গদগদ ভাষায় কুমার গন্ধারবার ‘নির্ভয় নির্গুণ’ পরিবেশনার বর্ণনা দেন। বর্ণনা করেন কীভাবে এই শয্যাশায়ী শাস্ত্রীয় শিল্পী সঙ্গীতের মাধ্যমে সুস্থ হন—যে সঙ্গীত ভিক্ষুক-ফকিরদের ভেসে আসা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, যাঁরা কারো জন্য নয়, সবার জন্য গান করেন।

বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ

ছবির কোলাজ, হাতের লেখা নোটের ছবি, আকা-আঁকি—সব মিলিয়ে বইটি কবিরের সময়ের বহু ধর্মের মানুষের মেলামেশার গল্প বলে। কর্ণাটকের শ্রমজীবী কবিদের শরণা আন্দোলনের কথাও তুলে ধরে। তামিল, মারাঠি, কন্নড়, হিন্দি সাহিত্যের সংযোগের সূত্র খুঁজে বের করে। গবেষক জয়ন্ত লেলে আর গেল ওমভেড্টের কাজের প্রশ্নগুলোও বইটিতে জায়গা পায়। এমনকি কবির, মীরা, গোরক্ষনাথ—যাঁরা সমসাময়িক ছিলেন না, তাঁদেরও আলাপ সম্ভব বলে আভাস দেন। আনন্দ বলেন, “এটি পেতে ভক্ত হতে হবে না, শব্দকে ভালোবাসলেই হবে।”

শব্দ নিয়ে খেলা

আনন্দের প্রতিক্রিয়া কবিরের গান-কবিতাগুলোকে নিয়ে শব্দ খেলার এক দৃষ্টান্ত। যাঁরা খুব অর্থনির্ভর, গম্ভীর অনুবাদ চান, তাঁদের জন্য নয় এই বই।

শিকল ভেঙে

আনন্দ নিজস্ব সুবিধা-অধিকার নিয়ে সচেতন হয়েও কবিরকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার এক যাত্রায় পাঠককে টেনে নেন—যেখানে কবির বই, পণ্ডিত আর স্কুলের সিলেবাসের বাইরের কবির। ফারিদউদ্দিন আয়াজ বলেন, “কবিরের জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত, অধ্যাপকের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না… শিকল ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে।” আর মহেশা রাম বলেন, “কবির তো ভগবানকেই মজা করে বসে।” আনন্দ কবিরকে একজন সংশয়বাদী হিসেবে দেখেন—আর তাঁর সাথে মজা করেই কথোপকথন চালিয়ে যান।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট