মাইলস বার্ক

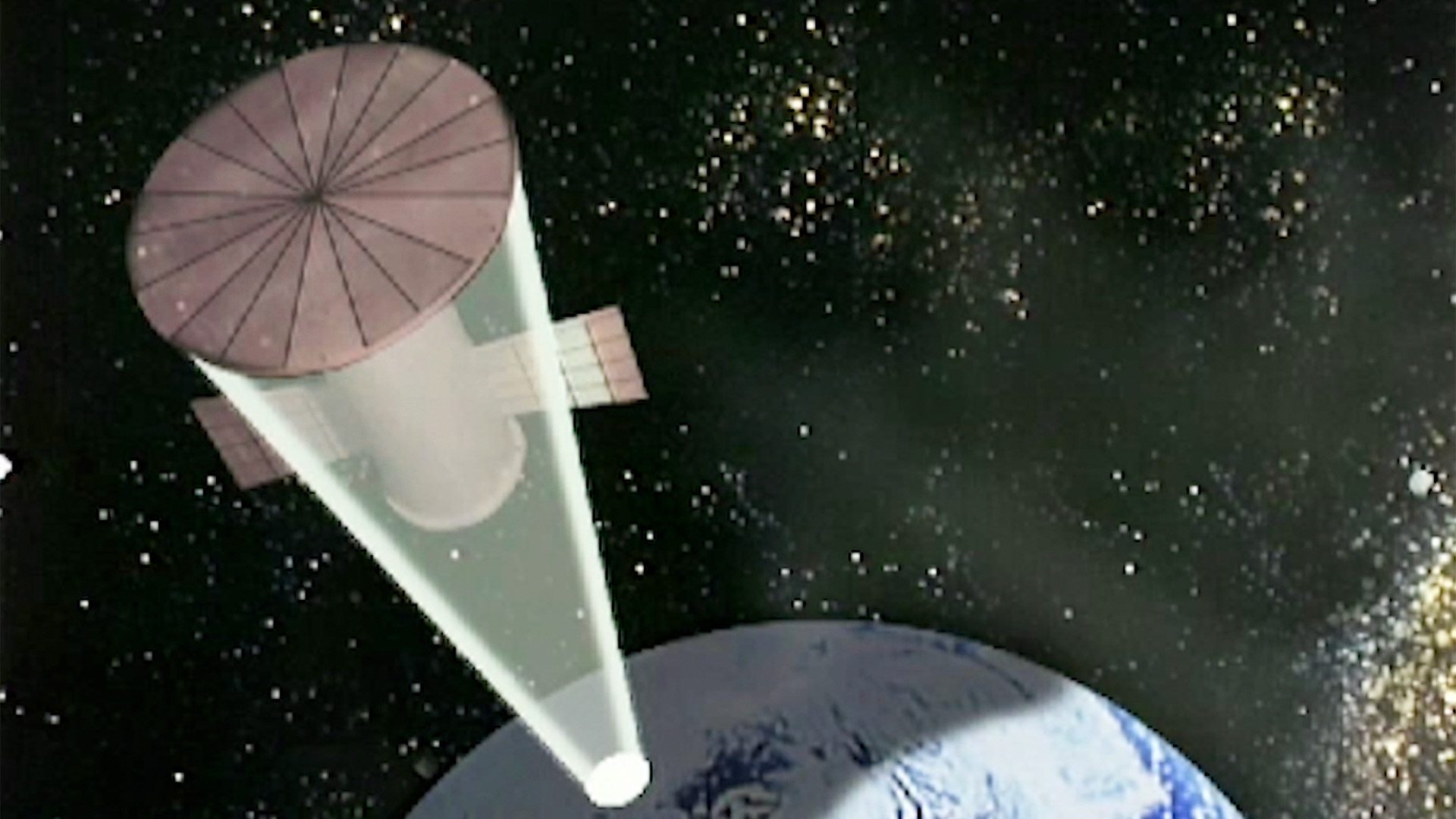

রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির সাইরোমিয়াতনিকভের সাহসী উদ্যোগ ছিল শীতকালীন অন্ধকারে সাইবেরিয়ার শহরগুলোকে আলোকিত করার জন্য মহাকাশে একটি বিশাল আয়না স্থাপন করা। বিবিসি’র টুমরোজ ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠানে এই উচ্চাভিলাষী পরীক্ষাটির কথা তুলে ধরা হয়, যা ১৯৯৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

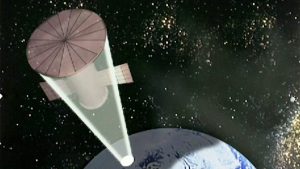

শুনতে জেমস বন্ডের কোনো ভিলেনের পরিকল্পনার মতো লাগতে পারে—সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে কক্ষপথে একটি বিশাল আয়না স্থাপন, এরপর তা দিয়ে পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট স্থানে আলো প্রতিফলিত করে পাঠানো। অথচ ঠিক এটাই করেছিল রাশিয়ান মহাকাশ সংস্থা রসকসমস ১৯৯৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

তবে “জ্নামিয়া” (রাশিয়ান ভাষায় যার অর্থ ‘ব্যানার’) নামের এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল না দুনিয়াকে জিম্মি করা। এর মূল লক্ষ্য ছিল অনেক বেশি ঐকান্তিক। বিবিসি টুমরোজ ওয়ার্ল্ড-এ উপস্থাপক কেট বেলিংহাম উৎক্ষেপণের আগে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “সাইবেরিয়ার আর্কটিক নগরীগুলোতে শীতকালে দীর্ঘ অন্ধকারে আলো ফিরিয়ে আনাই এর উদ্দেশ্য।” সহজ কথায়, শীতের এই দীর্ঘ রাত্রিকে দূর করে রাশিয়ার উত্তর মেরু অঞ্চলগুলোতে পুনরায় সূর্যকে ‘জ্বালিয়ে’ তোলার চেষ্টা।

ভিডিওতে দেখা যায় “পরিষ্কার আকাশে, এটি একটি ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান এলাকা আলোকিত করতে পারত।”

শুনতে নতুন লাগলেও, পৃথিবীর পৃষ্ঠে আলো ফেলতে মহাকাশে আয়না ব্যবহারের এই ধারণা একেবারে অর্বাচীন নয়। ১৯২৩ সালেই জার্মান রকেট-উদ্যোক্তা হারম্যান ওবার্থ তাঁর বই দ্য রকেট ইন্টু প্ল্যানেটারি স্পেস-এ (যা ছিল তাঁর প্রত্যাখ্যাত পিএইচডি থিসিসের ওপর ভিত্তি করে লেখা) এই ধারণা দিয়েছিলেন। ওই বইয়ে ওবার্থ দেখান কীভাবে রকেট পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে যেতে পারে। সেখানে তিনি মানুষের শরীরে মহাকাশ ভ্রমণের প্রভাব, কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের পদ্ধতি এবং বিরাট আয়তনের বাঁকানো দর্পণ বা আয়না ব্যবহার করে সূর্যালোককে পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূতভাবে ফেলতে পারার ধারণার কথাও আলোচনা করেন। ওবার্থ মনে করেছিলেন, এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা রোধ বা উদ্ধারকাজে সহায়তা করা সম্ভব হবে—উদাহরণ হিসেবে টাইটানিক (১৯১২)-এর মতো বিপর্যয় তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি তিনি আরও কল্পনা করেছিলেন, মহাকাশ-আয়নাগুলো বরফগলা বা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের কাজেও লাগতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান পদার্থবিদরা আবার এই ধারণাটি উত্থাপন করেন। নাৎসি অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র হিলার্সলেবেনে বিজ্ঞানীরা বিশালাকার প্রতিফলক কক্ষপথে স্থাপন করে সেই আলোকে ‘ডেথ রে’ হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছিলেন, যার নাম ছিল ‘জোনেনগেভেহর’ বা ‘সান গান’। ১৯৪৫ সালে টাইম ম্যাগাজিনে বলা হয়, বন্দি জার্মান বিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর কাছে জানান যে, জোনেনগেভেহর সূর্যের আলো পুনরায় কেন্দ্রীভূত করে শহর জ্বালিয়ে দিতে বা লেকের পানি সিদ্ধ করে ফেলার মতো ভয়ানক ক্ষমতা রাখত। সেই সময় মিত্র বাহিনীর কারিগরি গোয়েন্দা প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল জন কেক জানিয়েছিলেন, জার্মান বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন ৫০ বছরের মধ্যেই এই সান গান নির্মাণযোগ্য হয়ে উঠবে।

পরবর্তীতে ১৯৭০-এর দশকে আরেক জার্মান বংশোদ্ভূত রকেট প্রকৌশলী ড. ক্রাফ্ট এরিকেও মহাকাশে আয়না নিয়ে ভাবতে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনিও জার্মানির ভি-২ রকেট প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আত্মসমর্পণ করে অপারেশন পেপারক্লিপ-এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অবদান রাখেন।

এরিকে ১৯৭০-এর দশকে নতুনভাবে কক্ষপথে আয়না স্থাপনের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বিশাল আয়না দিয়ে রাতের আকাশ আলোকিত করা, কৃষিক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা চাষাবাদ সম্ভব করা বা সূর্যালোককে পৃথিবীর সৌর প্যানেলে কেন্দ্রীভূত করে প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। তাঁর এই প্রকল্পের নাম ছিল ‘পাওয়ার সোলেটা’। সারা জীবন ধরে তিনি মহাকাশ ও অন্যান্য গ্রহ উপনিবেশিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, তবে ১৯৮৪ সালে তিনি মারা যান, পাওয়ার সোলেটা বাস্তবায়িত হতে দেখার আগেই। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে তাঁর দেহভস্ম পৃথিবীর কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়—একই রকেটে ছিলেন স্টার ট্রেক-এর স্রষ্টা জিন রডেনবেরি এবং ১৯৬০-এর দশকের পাল্টা-সংস্কৃতির মনোবিজ্ঞানী টিমোথি লিয়েরি।

১৯৮০-এর দশকজুড়ে নাসা বারবার মহাকাশে আয়না স্থাপন করে সূর্য থেকে শক্তি আহরণের পরিকল্পনা (সোলারেস নামে) বিবেচনা করে দেখেছিল। কিন্তু সরকারের আগ্রহ সত্ত্বেও যথেষ্ট তহবিলের অভাবে সেই প্রকল্প এগোয়নি। অন্যদিকে রাশিয়ায় মহাকাশ-আয়নার ধারণা বেশ গুরুত্ব পায়।

মহাকাশে পাল উড়িয়ে চলা

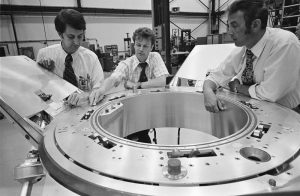

সেই সময়ে রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির সাইরোমিয়াতনিকভ বৃহৎ প্রতিফলকযুক্ত সৌর ‘সেইল’ (পাল) ব্যবহার করে মহাকাশযান চালানোর সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সাইরোমিয়াতনিকভ ছিলেন একজন পথিকৃৎ মহাকাশ প্রকৌশলী। তিনি ১৯৬১ সালে পৃথিবীর প্রথম মানুষ বহনকারী মহাকাশযান ভোস্টক রকেট প্রকল্পে কাজ করেছিলেন, যা সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনকে মহাকাশে নিয়ে যায়। তিনিই তৈরি করেছিলেন অ্যান্ড্রোগিনাস পেরিফেরাল অ্যাসেম্বলি সিস্টেম (এপিএএস) নামের যুগান্তকারী মহাকাশযান ডকিং প্রযুক্তি। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে শীতল যুদ্ধ চলাকালীন অ্যাপোলো-সয়ুজ যৌথ মিশনে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে এটিই ব্যবহার করা হয় আমেরিকান স্পেস শাটল ও রুশ মির মহাকাশ স্টেশনের মাঝে ডকিং করতে, এমনকি আজও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) ডকিং প্রক্রিয়ায় এর উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করা হয়।

সাইরোমিয়াতনিকভের ধারণা ছিল, একটি মহাকাশযানে প্রতিফলকযুক্ত সৌর পাল থাকলে সূর্যের আলোর ফোটন এ পাল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ধীর গতিতে গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে—কোনো ধরনের জ্বালানি পুড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না।

কিন্তু সোভিয়েত-পরবর্তী রাশিয়ায় এরকম উচ্চাভিলাষী মহাকাশ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল, যদি না এর সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক সুফল থাকত। তাই সাইরোমিয়াতনিকভ তাঁর মূল ধারণাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করলেন। তিনি দেখালেন, যদি এই প্রতিফলক সৌর পাল কোনো কক্ষপথে স্থাপন করা যায় তবে সেটির গতি ও অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে সূর্যের আলো পৃথিবীর ওইসব অঞ্চলে ফেলা সম্ভব, যেগুলো শীতকালে দিনের আলোয় বঞ্চিত (বিশেষ করে রাশিয়ার অক্ষাংশের অঞ্চল)। দিনের আলো কমে গেলে সেসব অঞ্চলে কাজের সময় বাড়ানো যাবে, কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়বে, এবং বিদ্যুতের ব্যয় কমতে পারে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের উপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

এই যুক্তি রাশিয়ান সরকারকে আশাবাদী করে তোলে। ফলে স্পেস রিগাটা কনসর্টিয়াম (রাশিয়ার সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগ) এবং রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস এর তত্ত্বাবধানে সাইরোমিয়াতনিকভ মহাকাশ-আয়না বাস্তবায়নের কাজে নেমে পড়েন। তাঁর প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় জ্নামিয়া।

ইতিহাসের পাতায়

প্রথম যে প্রোটোটাইপ তৈরি হয়, সেটির নাম ছিল জ্নামিয়া ১। সেটি মহাকাশে না পাঠিয়ে পৃথিবীতেই বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। মূল লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা। এরপর জ্নামিয়া ২ তৈরি হয়, যেটি মহাকাশে পাঠানোর জন্য নির্ধারিত হয়। এর আয়না বানানো হয় অ্যালুমিনাইজড মাইলার (Mylar) নামের অতি হালকা ও প্রতিফলক উপাদান দিয়ে, যা মহাকাশের কঠিন পরিবেশ সহ্য করতে পারবে বলে আশা করা হয়েছিল। এটি আটটি খণ্ডে ভাঁজ করা থাকবে, আর কেন্দ্রীয় ড্রামের ঘূর্ণনশীল যন্ত্রের সাহায্যে বেড়ে গিয়ে একটি গোলাকার আকার নেবে। সেন্ট্রিফিউগাল বলের মাধ্যমে সেটি ছাতার মতো প্রসারিত থাকবে।

১৯৯২ সালে বিবিসি’র কেট বেলিংহাম টিভিতে বলেছিলেন, “যানটি মহাকাশে থাকার সময় আয়নাটি এর গায়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখা থাকবে। পরে এটিকে খুলতে গেলে যানটি খুব দ্রুত ঘুরতে শুরু করবে এবং ছাতার মতো আয়নাটি বের হয়ে আসবে। ২০ মিটার ব্যাসের এই আয়নাটি পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে থাকার সময় সূর্যের এমন এক রশ্মি প্রতিফলিত করবে, যা সাধারণত পৃথিবীতে পৌঁছায় না।”

সাইরোমিয়াতনিকভের পরিকল্পনা ছিল বেশ কয়েকটি পর্যায়ে জ্নামিয়া উৎক্ষেপণ করা, প্রতিটি আয়নাই আগের থেকে বড় হবে, আর পৃথিবীতে ফেরার পথে বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যাবে। প্রতিটি অভিযানের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা প্রতিফলকটির স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে ডিজাইনকে উন্নত করতে পারবেন। সর্বশেষে স্থায়ীভাবে একটি বিশাল (২০০ মিটার ব্যাস) আয়না কক্ষপথে স্থাপন করে সেই আলো পৃথিবীতে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত করা হবে।

চাঁদের থেকেও উজ্জ্বল

সর্বোচ্চ পরিকল্পনা ছিল ৩৬টি বিশাল আয়না কক্ষপথে স্থাপন করা, যা সূর্যের আলোকে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বজায় রাখতে পারবে। একটি আয়নায় রাতের আকাশে একটি ‘স্পটলাইট’ তৈরি হবে, যা একটি ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান এলাকা আলোকিত করতে পারবে। অথবা একাধিক আয়না এক জায়গায় আলো ফেললে তার উজ্জ্বলতা বহুগুণ বেড়ে বড় এলাকাও আলোকিত হতে পারে। হিসাব ছিল, এই মহাকাশ আয়নার সম্মিলিত আলো চাঁদের চেয়ে ৫০ গুণ বেশি উজ্জ্বল হবে এবং প্রায় ৯০ কিলোমিটার জুড়ে আলো দেয়া সম্ভব হবে।

১৯৯২ সালের ২৭ অক্টোবর জ্নামিয়া ২ উৎক্ষেপণের জন্য তৈরি হয়। প্রোগ্রেস এম-১৫ নামের একটি মানবহীন মালবাহী মহাকাশযান কাজাখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে ছেড়ে যায়, যার ভেতরে ছিল জ্নামিয়া ২। পরে প্রোগ্রেস গিয়ে রুশ মহাকাশ স্টেশন মির-এর সঙ্গে ডকিং করে। সেখানকার নভোচারীরা একটি ড্রাম আকারের অংশে ভাঁজ করে রাখা প্রতিফলকটি সংযুক্ত করেন। সব প্রস্তুতি থাকলেও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে এই আয়না মেলে ধরা বিলম্বিত হয়। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তা সক্রিয় করা হয়।

প্রোগ্রেস মহাকাশযান মির থেকে আনডক করে প্রায় ১৫০ মিটার দূরত্বে সরে যায়। তারপর এটি ঘুরতে শুরু করে, আর ঘূর্ণনের ফলে ভাঁজ করে রাখা মাইলার ফয়েল পাখার মতো খুলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে থাকে।

পৃথিবীতে যে আলো পৌঁছেছিল, সেটি প্রায় একটি পূর্ণচাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল এবং প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসের একটি আলো-চক্র তৈরি করেছিল। এটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় আট কিলোমিটার বেগে দক্ষিণ ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, পোল্যান্ড হয়ে পশ্চিম রাশিয়া পর্যন্ত চলে যায়। মির স্টেশনের নভোচারীরা পৃথিবীর বুকে আলো ও ছায়ার এই বিচিত্র খেলা দেখতে পেয়েছিলেন। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে অধিকাংশ ইউরোপ তা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, কেউ কেউ আকাশে ক্ষণিকের ঝলকানির কথা জানিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর আয়নাটি আবার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে কানাডার ওপরে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

রাশিয়াতে জ্নামিয়া ২ পরীক্ষাটি প্রযুক্তিগতভাবে সফল বলে গণ্য হয়, কিন্তু এতে বেশ কিছু সমস্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, প্রত্যাশার তুলনায় প্রতিফলিত আলো অনেক কম উজ্জ্বল ছিল, এবং খুব প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ায় বড় কোনো অঞ্চলে পর্যাপ্ত আলো জোগানো কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কক্ষপথে আয়নাটি স্থিতিশীল রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। আর পৃথিবীর বুকে আলোটি এত দ্রুত ও স্বল্প সময়ের জন্য অতিক্রম করে যায় যে, বাস্তবে তা ব্যবহার করা বা কাজে লাগানো বেশ কঠিন বলে মনে হয়।

তারপরও জ্নামিয়া ২ সাইরোমিয়াতনিকভকে আরও বড় আকারের আয়না উৎক্ষেপণের পথে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ফলে পরের ধাপ হিসেবে আসে জ্নামিয়া ২.৫, যেটির আয়না হবে ২৫ মিটার ব্যাসের, পাঁচ থেকে দশটি পূর্ণচাঁদের সমান উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করতে পারবে এবং প্রায় আট কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আলো ফেলতে পারবে। পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীর নির্দিষ্ট দুটি শহরে কিছুক্ষণ করে আলো ফেলা, যাতে কয়েক মিনিট ধরে সেই শহর বা অঞ্চল আলোকিত থাকে। উত্তর আমেরিকার দুটি শহর এবং ইউরোপেরও কয়েকটি শহর ছিল এই পরীক্ষার লক্ষ্য।

১৯৯৮ সালের অক্টোবর নাগাদ জ্নামিয়া ২.৫ উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সাইরোমিয়াতনিকভ তখন দ্য মস্কো টাইমস-এ বলেছিলেন, “আমরা এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। যদি পরীক্ষা সফল হয়, আমরা ভবিষ্যতে ডজন ডজন এ ধরনের স্থায়ী মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা করেছি।”

পৃথিবীতে ফেরত

কিন্তু উৎক্ষেপণের আগেই রুশ মহাকাশ কর্মকর্তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আপত্তি পেতে শুরু করেন। কারণ এই আয়োজন রাতের আকাশকে অতিরিক্ত উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, যা দুর্বল আলোকিত নক্ষত্র বা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বিঘ্নিত করতে পারে। রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি পর্যন্ত সরাসরি এই পরীক্ষা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠায়। পরিবেশবাদীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এই কৃত্রিম আলো প্রাণিকূল ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত করতে পারে।

এসব আপত্তি সত্ত্বেও সাইরোমিয়াতনিকভের এই প্রকল্প যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। তিনি দ্য মস্কো টাইমস-কে বলেন, “ভাবুন তো মানুষের ভবিষ্যতের কথা—আর বিদ্যুৎ বিল লাগবে না, দীর্ঘ অন্ধকার রাত থাকবে না। এটা প্রযুক্তির এক বিরাট অগ্রগতি।”

যে কারণে সব সংশয় সত্ত্বেও ১৯৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়েই জ্নামিয়া ২.৫ উৎক্ষেপিত হয়। ডকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রেস যান সফলভাবেই মির থেকে আলাদা হয়, যথাযথ দূরত্বে গিয়ে ঘুরতে শুরু করে। কিন্তু ঠিক তখনই ভুলবশত আরেকটি নির্দেশও দেওয়া হয়—আনডক করার অ্যান্টেনা খুলে ফেলতে। অ্যান্টেনা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্নামিয়া ২.৫-এর পাতলা প্রতিফলক পদার্থ এতে জড়িয়ে যায়। মির থেকে পাঠানো ভিডিওতে দেখা যায়, আয়নাটি বেভুল হয়ে ফেটে যাচ্ছে। অ্যান্টেনা নামিয়ে ফেলতে আবার নির্দেশ পাঠানো হয়, কিন্তু তখন অনেকটা ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। আর একবার ঘুরিয়ে আয়নাটি ছাড়ানোর চেষ্টা হলেও পরিস্থিতি শুধরানো যায়নি।

শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া আয়নাটি আর কখনো মেলে ধরা সম্ভব হয়নি, এবং পরের দিনই প্রোগ্রেসসহ এটি বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পুড়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর। মিশন কন্ট্রোলের মুখপাত্র ভ্যালেরি লিনদিন বলেছিলেন, “সবার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে।”

জ্নামিয়া ২.৫-এর ধ্বংসের সঙ্গে সাইরোমিয়াতনিকভের মহাকাশ-আয়না প্রকল্পও কার্যত সমাপ্ত হয়ে যায়। ৭০ মিটার ব্যাসের আয়নাসহ জ্নামিয়া ৩ উৎক্ষেপণের কথা ছিল ২০০১ সালে, কিন্তু আর্থিক সংকটে পড়ে সেটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৬ সালে সাইরোমিয়াতনিকভ মৃত্যুবরণ করেন। সৌর পাল ও আয়না স্থাপনের স্বপ্ন আর কখনো বাস্তবের মুখ দেখেনি।

১৯৯৯ সালে লিনদিন বলেছিলেন, “বিশ্বব্যাপী এত আগ্রহের পরও ব্যর্থতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা পুরোনো সেই রাশিয়ান মহাকাশনীতির কথা ভুলে গিয়েছিলাম—আগে কাজটা সফলভাবে শেষ করো, তারপর সবার সামনে বড়াই করো।”

Sarakhon Report

Sarakhon Report