পুরান ঢাকার হৃদয়ে অবস্থিত শাঁখারীবাজার শুধুমাত্র একটি সরু গলি নয়, বরং এটি বাংলার হিন্দু কারুশিল্প-ঐতিহ্যের এক জীবন্ত নিদর্শন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে বসবাস করে আসছেন শাঁখা নির্মাণে দক্ষ শাঁখারি সম্প্রদায়। তাদের হাতেই গড়ে উঠেছে এ এলাকার নাম, চেহারা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। মুঘল আমলে ঢাকার নগরায়ণ, নদীপথনির্ভর বাণিজ্য এবং দক্ষ কারিগরদের বসতি—সব মিলিয়ে শাঁখারীবাজার পুরান ঢাকার ইতিহাসে এক অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

শাঁখারিদের আগমন ও উৎস

শাঁখা শিল্পের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন উল্লেখে যেমন রয়েছে, তেমনি লোককথা ও গবেষণায়ও এর দীর্ঘ ঐতিহ্য পাওয়া যায়। একদল গবেষক মনে করেন, শাঁখারিদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক ও তামিল অঞ্চল, যেখান থেকে তারা ধীরে ধীরে বাংলায় আসেন এবং এখানে নিজেদের শিল্প গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিকভাবে ধারণা করা হয়, ১২শ শতকে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রথম শাঁখারি বসতি গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে মুঘল আমলে, বিশেষ করে ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণার পর, শাঁখারিদের ঢাকায় আনতে করমুক্ত বা লখরাজ জমি দেওয়া হয়। এই সুযোগে তারা পুরান ঢাকার কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, যা আজকের শাঁখারীবাজার।

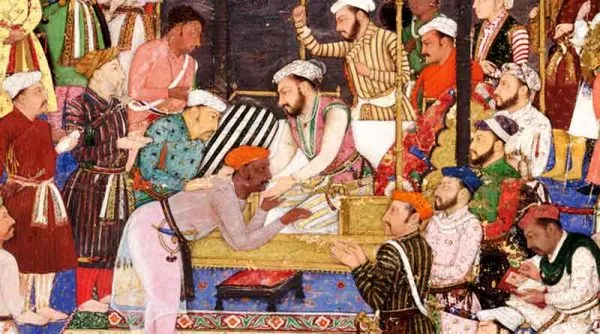

ঐতিহাসিক প্রমাণ ও মুঘল যুগের বিকাশ

শাঁখারীবাজারের প্রাচীনতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারী জ্যাঁ-ব্যাপ্টিস্ট টাভার্নিয়ের বিবরণ। ১৬৬৬ সালে ঢাকায় এসে তিনি এখানে শাঁখারি পাড়া দেখতে পান। অর্থাৎ অন্তত ৩৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বসতি বিদ্যমান। মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর শাসনামলে (১৬৬৪–১৬৮৮) ঢাকার নগর সম্প্রসারণ দ্রুততর হয় এবং নদীপথনির্ভর বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে শাঁখারীবাজারও একটি শক্তিশালী কারুশিল্পকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়।

নদীপথে আগমন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সেসময় ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল বুড়িগঙ্গা নদী ও তার অসংখ্য ঘাট। বিক্রমপুরসহ আশপাশের অঞ্চল থেকে কারিগররা নৌপথে এসে ঢাকায় বসতি গড়ে তোলে। কাঁচামাল—বিশেষত শঙ্খ—দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে নদীপথে বন্দরে এসে ঢাকায় পৌঁছত। প্রস্তুত পণ্যও জলপথে বাজারে পাঠানো হতো। এ ধরনের নদীপথনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু পণ্য পরিবহনের জন্য নয়, মানুষের স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

ঢাকায় আসার কারণ

মুঘল আমলে শাঁখারিদের ঢাকায় আগমনের পেছনে একাধিক কারণ ছিল।

প্রথমত, মুঘল পৃষ্ঠপোষকতা। দক্ষ কারিগরদের নগরে আকৃষ্ট করতে করমুক্ত জমি দেওয়া হতো, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করত।

দ্বিতীয়ত, বাজার ও রপ্তানির সুযোগ। ঢাকায় শাঁখা-চুড়ির বড় বাজার ছিল এবং এখান থেকে নেপাল, ভূটান, চীন ও বার্মা পর্যন্ত রপ্তানির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, কাঁচামালের সহজ প্রাপ্তি। দক্ষিণ ভারতের টিটপুর ও শ্রীলঙ্কার জাফনা থেকে মানসম্পন্ন শঙ্খ সহজে নদীপথে ঢাকায় আসত।

চতুর্থত, সংকীর্ণ কিন্তু বহুমুখী অবকাঠামো। শাঁখারীবাজারের সরু রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ভবনে দোকান, কারখানা ও বসবাসের সুবিধা একই সঙ্গে থাকায় এটি ছিল শিল্প বিকাশের জন্য আদর্শ পরিবেশ।

বসতির বিন্যাস ও স্থাপত্য

শাঁখারীবাজারের জমির আয়তন ছিল লম্বা ও সরু—সামনের অংশে দোকান বা কর্মশালা, ভেতরে ও উপরের তলায় বাসস্থান। দুই পাশে সারিবদ্ধ ভবন তৈরি হওয়ায় আলো-বাতাস সীমিত হলেও কারিগরি কাজের জন্য এটি উপযোগী ছিল। পাশের টাঁটিবাজারসহ আশপাশের এলাকায় একসঙ্গে অনেক কারুশিল্পপাড়া গড়ে ওঠে, যা একধরনের ঐতিহ্যবাহী নগর কাঠামো সৃষ্টি করেছিল।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

শাঁখারীবাজারে অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির ও পূজামণ্ডপ রয়েছে। দুর্গাপূজার সময় পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে পেশাগত সংস্কৃতি একীভূত হয়ে এই এলাকাকে পুরান ঢাকার অন্যতম হিন্দু-প্রধান পাড়ায় পরিণত করেছে।

১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে পাকিস্তানি সেনারা শাঁখারীবাজারে গণহত্যা চালায়। দুই শতাধিক হিন্দু বাসিন্দা নিহত হন বলে নথিভুক্ত আছে। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে বুড়িগঙ্গার ওপারে কেরানীগঞ্জে পালিয়ে যান। যুদ্ধের পর মানুষ ফিরে এলেও ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং জনসংখ্যার কাঠামো পরিবর্তিত হয়।

কাঁচামাল, উৎপাদন ও বাণিজ্য

শাঁখার মূল কাঁচামাল ছিল সমুদ্রের শঙ্খ, যা জাফনা ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর থেকে আসত। ঢাকায় এসে শঙ্খ কেটে, পালিশ করে, খোদাই ও অলঙ্করণ করে চুড়ি, লকেট, কানের দুলসহ নানান অলংকার তৈরি করা হতো। ১৭শ শতকে এই শিল্প থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় হতো। তবে দেশভাগের পর হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস, বাজার সংকোচন এবং শিল্পের রূপান্তরের ফলে এই শিল্পে মন্দা দেখা দেয়।

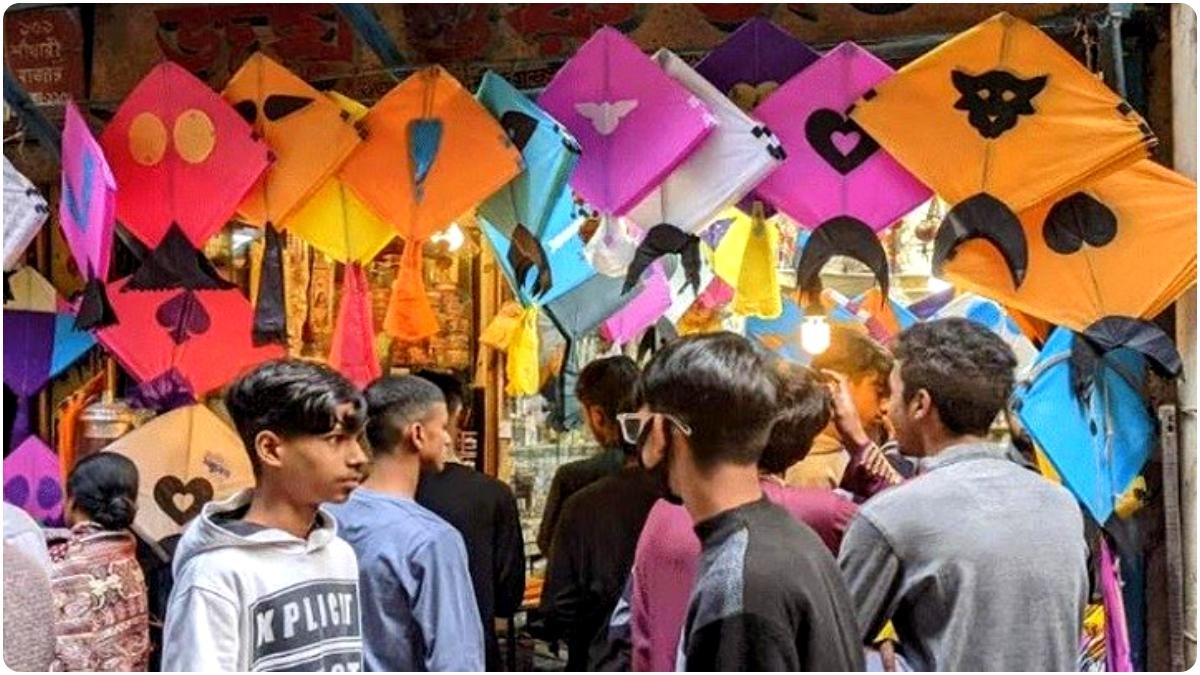

বর্তমান পরিস্থিতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজন

আজ শাঁখারীবাজার বহুতল ভবনের চাপের মুখে পড়েছে। বহু পুরনো স্থাপনা হারিয়ে যাচ্ছে, যদিও কিছু শাঁখারি পরিবার এখনো তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এলাকাটি সংরক্ষণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তব উদ্যোগের অভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীতীর পুনরুজ্জীবন, ঘাটের সংযোগ পুনঃস্থাপন এবং পাড়াকে জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা জরুরি। কারুশিল্প, ছোট দোকান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পর্যটন একসঙ্গে পরিকল্পনা করলে স্থানীয় অর্থনীতি ও ঐতিহ্য দুটোই রক্ষা পেতে পারে।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট