রাস্তায় রাস্তায় ছোড়া পান্তালুন পরে, উদ্বুদ্বুস্ক চুলে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে নেটিভদের কাছেও এলিট সাহেবদের ইজ্জত থাকে না।

পাগলা গারদ

ঢাকার স্মৃতি বিস্মৃতির নগরীর প্রথম খণ্ডে পাগলা গারদ বিষয়ক ছোট একটি ভুক্তি আছে। তেমন তথ্যপূর্ণ নয়। এখন এ সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়ায় তা নতুন করে লিখছি। ঢাকার পাগলা গারদটি স্থাপিত হয়েছিল উনিশ শতকে।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে পাগলা গারদের বা লুনাটিক অ্যাসাইলাম শুরু করে উনিশ শতকে বা তার একটু আগে। নিজেদের প্রয়োজনেই। ব্রিটেন থেকে অনেকেই আসছে তখন ভারতবর্ষে, ইউরোপ থেকেই। এর মধ্যে নিম্নবর্গের ভাগ্যান্বেষী বা রোজগারহীন তরুণদের সংখ্যাই ছিল বেশি। সেনাবাহিনী বা সিভিল প্রশাসনের নিম্নপদে তারা কাজ করতো, বেতনও ছিল না বেশি।

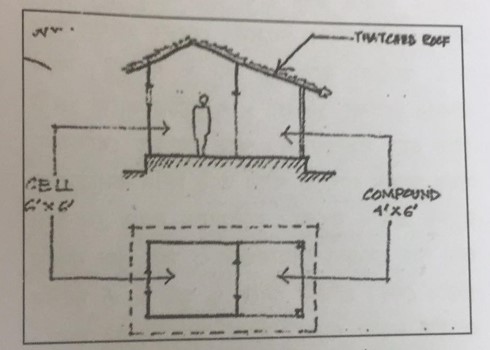

১৮০৫ সালে ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলামের নকশা

উচ্চবর্গের যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তারপর জাতপাতের ব্যাপার তো ছিলই। ভারতবর্ষের প্রতিকূল আবহাওয়া, আবদ্ধ জীবন (যেমন সৈনিকদের), জীবন চর্যা-এ সবকিছু মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করত। অরবিন্দ সামন্ত বেশ ঠাট্টা করে লিখেছেন “নিম্নবর্গের এরা অভিজাত সাহেবদের বরাবরই করুণার ও অবজ্ঞার পাত্র।

এদের আচার আচরণ, রীতিনীতি, সভ্যতা-ভব্যতা অভিজাত সাহেবদের লজ্জায় অবনত করত। এই হাভাতে সাহেবরা যদি আবার পাগল হয়ে যায়, রাস্তায় রাস্তায় ছোড়া পান্তালুন পরে, উদ্বুদ্বুস্ক চুলে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে নেটিভদের কাছেও এলিট সাহেবদের ইজ্জত থাকে না। কারণ এরাও নেটিভদের কাছে বিশুদ্ধ আগামার্কা সাহেবদেরই জাতভাই বলে বিবেচিত হতো। তাই এদের গর্হিত আচরণ, পাগলামি, ইউরোপীয়দের জাতিগত উত্তুঙ্গতার গৌরব ধারণার টোল খাইয়ে দেবে। প্রধানত নিম্নশ্রেণির ‘ইতর’ ইউরোপীয় পাগল সেনা পুলিশ বা সাধারণ কর্মচারীদের আটক রাখতেই তৈরি হয়েছিল বাংলার ‘পাগলা গারদ’।”

তা ঠিক আছে। কিন্তু উচ্চবর্গের ব্রিটিশরাও তো মানসিক ভারসাম্য হারাতো। নেটিভরাও। আসলে সমস্ত উল্লিখিত কনসেন্টে বিভিন্ন গ্রুপের জন্য পাগলা গারদ তৈরি হতে থাকে। ইউরোপীয়ানদের পাগল হওয়া সম্পর্কে সামন্ত জানিয়েছেন সরকারি ধারণা ছিল দুটি। এক, গরম আবহাওয়া। দুই, এদেশে এসে নিজ সাংস্কৃতিক জগতের বাইরে তারা অবস্থান করত। “দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক বোধের আত্মতৃপ্তিতে তারা পাগল হয়ে যেত। আর নেটিভবা দেশীয়দের পাগল হওয়ার কারণ হিসেবে তারা ভাবত, গাঁজা, তাড়ি, আফিম, প্রভৃতি দীর্ঘদিন অতিমাত্রায় সেবন করার কারণে তারা পাগল হয়ে যেত। ১৭৮৭ সালে কলকাতায় প্রথম উন্মাদাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সরকার। ১৮১৭ সালে ভবানিপুরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি পাগলা গারদ গড়ে তোলা হয় যা সরকার অধিগ্রহণ করে ১৮৫৫ সালে।

(চলবে)

মুনতাসীর মামুন

মুনতাসীর মামুন