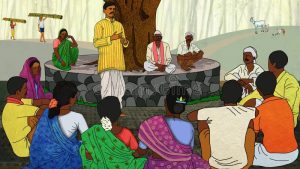

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে আছেন এক প্রবীণ রাজনীতিক। স্থানীয়ভাবে “মাস্টার সাহেব” নামে পরিচিত এই রাজনীতিক শুধু ভোটের সময় নয়—সারা বছরই খোঁজ নেন জনগণের কথা। অথচ একই গ্রামে কাজ করছে একাধিক এনজিও, আর কখনো-সখনো আসেন শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন গবেষক ও বুদ্ধিজীবী; কিন্তু তাদের প্রতি ভরসা গড়ে উঠছে না। কেন এই আস্থার ফারাক?

পুরনো সম্পর্কের শক্তি

মাস্টার সাহেব স্কুলশিক্ষক থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পরে জেলার শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা—এই দীর্ঘ পথচলাই তাঁকে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের “আপন লোক” করে তুলেছে। নিজের বিয়ে, সন্তানদের পড়াশোনা, এমনকি বাবার কবর—সবই রয়েছে ওই গ্রামে। ফলে জনগণ মনে করে, “আমাদের লোক” কখনো পুরোপুরি দূরে যেতে পারে না। তার বিপরীতে, এনজিও কর্মীরা প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে বদলি হয়ে যান; শহুরে গবেষকরা তথ্য নেন, ছবি তোলেন, গবেষণাপত্র ছাপেন—তারপর আর দেখা মেলে না।

বিপদের দিনে পাশে থাকার অভিজ্ঞতা

ঘূর্ণিঝড়, বানের পানি কিংবা হঠাৎ আগুন—যে কোনো দুর্যোগে প্রথমে ছুটে আসেন এই রাজনীতিক। তিনি নিজের বাড়ি খুলে রেখেছেন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে, স্কুলঘরের চাবি রেখে গেছেন গ্রামপুলিশের কাছে, আর নিজেই ফোন করে উপজেলা প্রশাসনের গাড়ি পাঠান। ফলে দুঃসময়ের স্মৃতি মানেই তাঁর উপস্থিতি। এনজিও অক্সফ্যাম কিংবা কারিতাসের টিমও সহায়তা দেয় বটে, তবে তাদের আসতে-যেতে সময় লাগে; প্রকল্পের নিয়ম মেনে সংকট-সমীক্ষা, ফরম পূরণ—অপেক্ষার ফেরে ভোগে মানুষ। শেষে শোনা যায়, “অমুক কাগজ ঠিক না হওয়ায় ত্রাণ বরাদ্দ ক্লিয়ার হয়নি।”

ছোটখাটো কাজে দ্রুত সমাধান

গরুবান্ধা মেরামত, সেচ নালার বাঁধ ভাঙা কিংবা স্কুলের ছাদের ফাটল—এসব ক্ষুদ্র সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি থাকে স্থানীয় প্রশাসনে। প্রবীণ রাজনীতিকের ফোন বা সুপারিশপত্রেই কাজ হয়। তিনি জানেন কোথায় ফাইল আটকে আছে, কাকে বললে দ্রুত পাস হবে। তাই গ্রামবাসীর চোখে তিনি “দ্রুত সমাধানের ঠিকানা”। অন্যদিকে এনজিও কর্মীরা প্রকল্পের বাইরের কিছু করলে “অডিট আপত্তি”র ভয় পান; আর গবেষকেরা বলেন, “এই বিষয়টি পলিসি রিকমেন্ডেশনে যাবে।” ফলে বাস্তব সমাধান আসতে-আসতেই পাঁচফসলি জমি নষ্ট, রাস্তা ভেঙে যায় অথবা মেয়েটির স্কুলে ফেরা আর হয় না।

ভাষা ও মনস্তত্ত্বের দূরত্ব

মাস্টার সাহেব গ্রামের আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলেন, হাসিমুখে বাড়ির বউদের সঙ্গে খোঁজ নেন “ধানের ফলন কেমন”। এনজিও ব্রিফিংয়ে শোনা যায় “জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং”, “ক্যাপাসিটি বিল্ডিং”, “রেজিলিয়েন্স”—যে শব্দগুলোর বাংলা অর্থও কঠিন। শহুরে বুদ্ধিজীবীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য “হ্যান্ড হাইজিন” নিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেন, অথচ বাসায় ফেরার গৃহস্থালির পানি কষ্টার্জিত; সাবান কিনতে হলে বাজারদরের কথা ভাবতে হয়। ভাষা, অভিজ্ঞতা ও জীবনের অগ্রাধিকার—সবখানে দূরত্ব টের পান গ্রামবাসী।

দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি

রাজনীতিক জানেন—ভুল হলে পরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াবে, ঘরে-ঘরে মিটিং হবে, মানুষ যাচাই করবে। অর্থাৎ তিনি জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এনজিও প্রকল্পের অর্থদাতা বসে থাকে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে বা বিদেশে; আর গবেষকের মূল্যায়ন আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে। ফলে গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে তাদের “দায়বদ্ধতা” দূরের কোনো কাঠামোয় বাঁধা, স্থানীয়ভাবে নয়।

রাষ্ট্রের সাথেও সেতুবন্ধ

ভাতা, কৃষি ভর্তুকি, রাস্তার টেন্ডার—সব সরকারি সেবার ব্যাপারে প্রবীণ নেতা তাঁর চিঠিপত্র, সুপারিশ কিংবা স্বাক্ষরের জোরে কাজ এগিয়ে দেন। এই “আমাদের লোক”কে কেন্দ্র করেই গ্রামের মানুষ দেখে সরকারকে, ফলে তাঁর প্রতি আস্থা মানেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আস্থা। এনজিও বা শহুরে গবেষকেরা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঢুকতে পারেন না; বরং কখনো সরকারি নিয়ম মানতে গিয়ে প্রকল্পের গতি থেমে যায়। এ কারণে গ্রামের চোখে তারা “সাহায্যকারী”, রাজনীতিক “নিজস্ব প্রতিনিধি”।

স্বার্থের সমীকরণ

গ্রামবাসী জানে, রাজনীতিক নির্বাচনে জিতলে রাস্তা হবে, স্কুলের ভবন উঠবে, অথবা স্থানীয় বাজারটি “হাট” থেকে “আধুনিক বাণিজ্যকেন্দ্র” হবে—তাতে জমির দাম বাড়বে, আয়ের সুযোগ বাড়বে। এনজিওর প্রকল্পে হয়তো কয়েকজন প্রবীণ ভাতা পায়, দশজন নারী সেলাই প্রশিক্ষণ পায়, কিন্তু তা “ব্যক্তি-লাভ”। সামগ্রিক অর্থে গ্রামের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতি বদলাতে হলে বাঁধ, রাস্তা, সেতু—এসব চাই, যা করতে পারে রাজনৈতিক শক্তিই।

মানসিক অনুভূতি: “একই নৌকা”

সবশেষে একটি অদৃশ্য অনুভব; রাজনীতিকও সংবাদের শিরোনামে ওঠেন, তাঁর ঘরেও ঝড়ের ক্ষতি হয়, সন্তানের চাকরি জোটাতে তিনিও সরকারি দপ্তরে ঘুরে বেড়ান—অর্থাৎ তিনিও তাদের মতোই, “একই নৌকার মানুষ”। এনজিও কর্মী বা শহুরে বুদ্ধিজীবী দুর্যোগের রাতে গ্রামে থাকেন না, ঢাকায় ফিরে যান। এই মানসিক দূরত্বই আস্থার বড় ফারাক গড়ে দেয়।

একটি গ্রামে যখন আস্থার সূত্র ধরে বাস্তব উন্নয়নের চাকা ঘোরে, তখন দেখা যায়—স্থায়ী উপস্থিতি, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও দ্রুত সমাধানের যোগ্যতা—এই তিন মিলে “বিশ্বাস-সমীকরণ” তৈরি করে। প্রবীণ রাজনীতিক সেই পরীক্ষিত সমীকরণের মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন। আর এনজিও বা শহুরে বুদ্ধিজীবীরা—যদিও সদিচ্ছায় কাজ করেন—মেয়াদ, ভাষা, জবাবদিহি আর মানসিক দূরত্বের দেয়াল ডিঙোতে না পারলে, গ্রামবাসীর আস্থা অর্জন করা কঠিনই থেকে যায়।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট