ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের মতো অর্থনীতিগুলো ইতিমধ্যেই নিজস্ব অটোমোটিভ ব্র্যান্ড ও বিশাল রপ্তানি বাজার গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ এখনো আমদানিনির্ভর—উচ্চ শুল্ক আদায় আর রিকন্ডিশনড গাড়ির ব্যবসাতেই আটকে আছে।

নীতি ও কৌশলের শূন্যতা

বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ অটোমোটিভ নীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। ফলে বিদেশি নির্মাতা কিংবা দেশীয় উদ্যোক্তা—কেউই স্পষ্ট রোডম্যাপ পায়নি। ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার ও পরবর্তী ‘অটোমোটিভ পলিসি ২০০২’ বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তা করে; শুল্ক-ছাড় ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এভাবে সহজ হয়। বাংলাদেশে CKD (Completely Knocked Down) ও SKD (Semi Knocked Down) কিটে উচ্চ শুল্ক থাকায় সংযোজন শিল্পও জমতে পারেনি।

ছোট বাজার ও ক্রয়ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

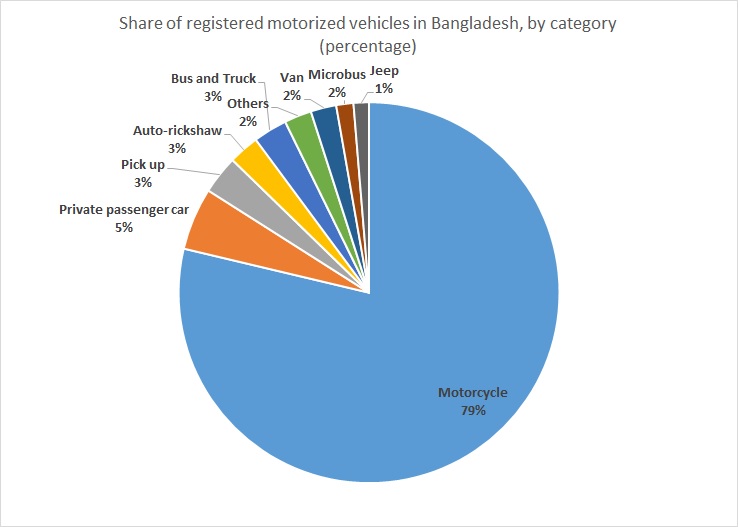

দেশে ব্যক্তিগত গাড়ি এখনো উচ্চ আয়ের মানুষের বিলাসপণ্য। সাশ্রয়ী গণপরিবহন, রাইড-শেয়ারিং ও মোটরসাইকেলের ওপর নির্ভরতা রয়েছে বলেই অভ্যন্তরীণ বাজার যথেষ্ট বড় হয়নি। যে পরিমাণ চাহিদা বড় কারখানা টেকসই করতে দরকার, তা এখনো তৈরি হয়নি।

অবকাঠামো ও জ্বালানির দুর্বলতা

- সড়ক নেটওয়ার্কের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ দুর্বল।

•শিল্প এলাকায় স্থিতিশীল বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত নয়।

• লজিস্টিক ব্যয় বেশি; বন্দর–কারখানা–বাজার সংযোগ যথেষ্ট দ্রুত নয়।

প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি

কোনো আন্তর্জাতিক নির্মাতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যৌথ উদ্যোগ না থাকায় প্রযুক্তি হস্তান্তর ঘটেনি। ফলে গাড়ি ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষায় দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানের অভাব রয়ে গেছে।

মূলধন প্রাপ্তির জটিলতা

অটোমোটিভ শিল্প অত্যন্ত মূলধন-নিবিড়; একটি সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি স্থাপনেই কয়েক শত কোটি টাকা দরকার। দেশে দীর্ঘমেয়াদি, স্বল্প সুদের অর্থায়ন হাতে গোনা; রাজনৈতিক ও নীতিগত অনিশ্চয়তাও বিনিয়োগকারীদের দ্বিধায় রাখে।

আমদানি-নির্ভরতায় সহজ মুনাফা

উচ্চ আমদানি শুল্ক সরকারকে বড় রাজস্ব দেয় এবং আমদানিকারকদের ঝুঁকি কমায়। সুসংহত শিল্প গড়ে তোলার বদলে রিকন্ডিশনড গাড়ির বাজার ফুলেফেঁপে উঠেছে। ফলে ‘উৎপাদন না করেও ব্যবসা চলে’—এমন বাস্তবতা শিল্প গড়ার প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করেনি।

নীতি নির্ধারণে লবির প্রভাব

বহু বছর ধরেই আমদানিকারক-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উচ্চ শুল্ক ও আমদানিনির্ভর কাঠামো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে—

- নতুন গাড়ি সংযোজনের সুযোগ সীমিত থেকেছে।

- স্থানীয় যন্ত্রাংশ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ বাড়েনি।

প্রতিবেশীদের গল্পে শিক্ষা

- ভারত স্পষ্ট নীতি, কর-ছাড় ও ‘পার্টস ইকোসিস্টেম’ গড়ে Suzuki, Hyundai, Honda-সহ বহু ব্র্যান্ডের কারখানা এনেছে এবং রপ্তানি সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

- থাইল্যান্ড স্বয়ং ‘Detroit of Asia’—রপ্তানি-কেন্দ্রিক উৎপাদন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও ট্যাক্স সুবিধায় অন্তত ২০টির বেশি ব্র্যান্ডকে টেনে এনেছে।

- ইন্দোনেশিয়া দীর্ঘমেয়াদি কৌশলকে ঘিরে দুই মিলিয়নের বেশি গাড়ি বছরে বানায়।

বাংলাদেশও সীমিত আকারে কিছু ব্যক্তিগত সংযোজন প্রকল্প চালু করেছে, কিন্তু বড় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এখনো অধরা।

সম্ভাবনা ও করণীয়

মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত বাড়ছে; নগরায়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে গাড়ির চাহিদা বাড়বে—এতে সন্দেহ নেই। সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে—

সমন্বিত অটোমোটিভ নীতি প্রণয়ন করতে হবে; শুল্ক-সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যন্ত্রাংশ শিল্প গড়ে তুলতে স্পষ্ট রূপরেখা জরুরি।

CKD/SKD সংযোজনে শুল্ক ছাড় দিয়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ উৎপাদনের দিকে এগোতে হবে।

ওয়ান-স্টপ সেবা ও কর-ছাড়ের মাধ্যমে বহুজাতিক নির্মাতাদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

শিল্প-বান্ধব অবকাঠামো—বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-গ্যাস ও উন্নত সড়ক-বন্দর সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন—পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনার সুযোগ বাড়িয়ে দক্ষ প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশে গাড়ি শিল্প গড়ে না ওঠার পেছনে নীতি, বাজার, অবকাঠামো, অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদের সমন্বিত দুর্বলতা দায়ী। তবু দেরিতে হলেও বাজার ও অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাচ্ছে। এখনই পূর্ণাঙ্গ কৌশল নিলে, CKD/SKD সংযোজন দিয়ে শুরু করে স্থানীয় যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল উৎপাদনে পৌঁছানো সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই দরকার সুস্পষ্ট রোডম্যাপ, দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি ও অভিন্ন রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট