জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, ১৮৫০-৫১ সালের দিকে এ ধরনের রোগীদের হাতেপায়ে বেড়ি বা কড়া পরানো হতো।

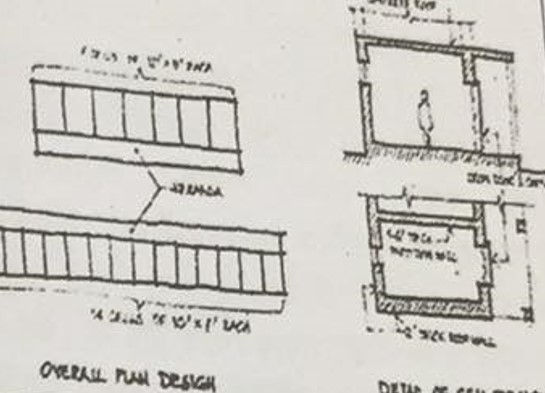

২৪ পরগনার সার্জন ঢাকা অ্যাসাইলামের যে নকশা প্রস্তাব করেছিলেন ছবি: ৩

১৮৭১ সালের এক হিসাবে জানা যায়, যাদের আনা হয়েছে বা রাখা হয়েছে গারদে তাদের মধ্যে মাত্র ২০.৬ ভাগের রোগের কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। এর বড় কারণ, যারা এদের অ্যাসাইলামে নিয়ে আসতেন প্রায় ক্ষেত্রে তারা রোগীর ইতিহাস বলতে পারতেন না। মানসিক ভারসাম্যহীনতার বড় কারণ হিসেবে জেমস ওয়াইজ জীবনর্চাকে চিহ্নিত করেছেন, যেমন, “Occupation, diet, mode of residensce and life, habit, indulgence and vices”, ফলে রোগীর হিস্ট্রি শিটে যা লেখা থাকত তা নির্ভরযোগ্য ছিল না।

১৮৯৮ সালে, সিভিল হাসপাতাল সমূহের মহাপরিদর্শক ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম পরিদর্শনে এসে লেখেন, এখনকার হিস্ট্রিশিটগুলি সঠিক নয়। ঢাকার পাগলা গারদে যাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যেত না তাদের মাঝে মধ্যে একলা রাখা হতো, আগাপাশতলা বেঁধে রাখা হতো। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, ১৮৫০-৫১ সালের দিকে এ ধরনের রোগীদের হাতেপায়ে বেড়ি বা কড়া পরানো হতো। তবে, ১৮৫৩ সালের পর থেকে এ ধরনের পদ্ধতি বাদ দিয়ে দেয়া হয়। এর বদলে নির্জন সেলে রাখা হতো যতক্ষণ না রোগী শান্ত হয়।

ঐ আমলে মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি তো আর এত উন্নত হয়নি। তারপর জানা যেত না কেন তার মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়েছে। ১৮৬২ সালের দিকে পাগলা গারদের তত্ত্বাবধায়ক জানিয়েছিলেন, মানসিক ভারসাম্যহীনরা শারিরিক কসরত ও মানসিক নৈরাজ্যের জন্য শিঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা খাবার খেতে চায় না। তখন তাদের ঘুমের ওষুধ ও টনিক দেয়া হয়। মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য ভারতীয় ভেষজ পদ্ধতি ও ইউরোপিয়ান পদ্ধতির মিশ্রন ঘটানো হতো। যেমন, ঢাকা গারদে রক্তশূন্যতার জন্য কুইনাইনকে পোর্টের মদ সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হতো। পানি, রাম মদ চিরতার রস সমপরিমাণে মিশিয়ে খাওয়ানো হতো, তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পদ্ধতিই ব্যবহার হতো।

(চলবে)

মুনতাসীর মামুন

মুনতাসীর মামুন