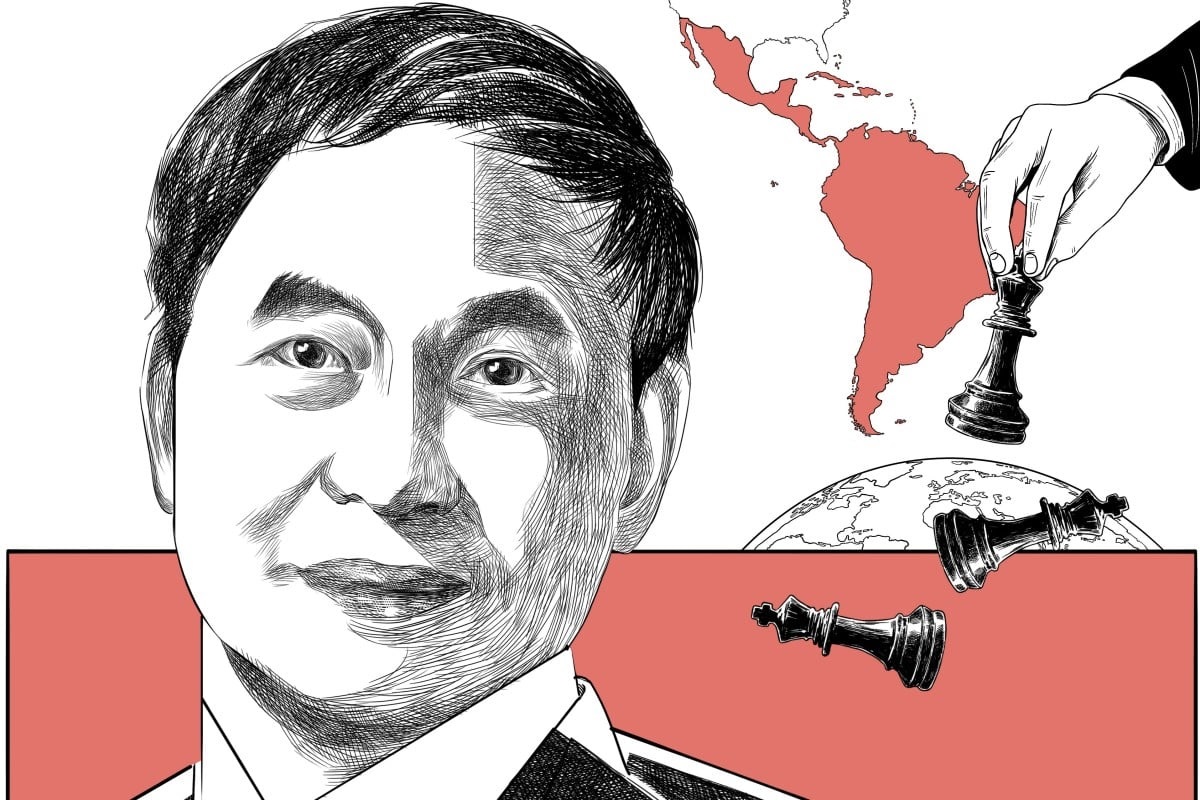

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থার ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু এসব ব্যবস্থার অংশ, তাই সেখান থেকে তার সরে যাওয়া স্থানীয় অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। উল্টো দিকে, লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ঘুরে যাওয়া বা নতুন করে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা একই ধরনের বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে।

আগামী কয়েক বছরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে অস্থিরতা। যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটুক বা এগিয়ে আসুক, বড় ধরনের সমন্বয় অনিবার্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তিনটি স্তরে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখছি।

প্রথম স্তরটি হলো বড় শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড় শক্তিরাই ভূরাজনৈতিক বড় পরিবর্তন ঘটায়, ছোট রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব সেখানে খুবই সীমিত। ভেনেজুয়েলা যে যুক্তরাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য হবে, তা নয়। ইউরোপের মতোই, যুদ্ধ শেষ হলেও ইউক্রেন রাশিয়ার শেষ লক্ষ্য হবে না।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করার ধারণা নিয়ে আলোচনা করছে। বড় শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রাম্প দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই পথে হাঁটছেন; প্রথমজন ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যিনি ভিন্ন অজুহাতে হলেও দীর্ঘদিন ধরেই এটি করে আসছেন।

পোল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় দেশগুলো আতঙ্কিত। তারা বুঝতে পেরেছে, ট্রাম্প যদি পুতিনের সঙ্গে সমঝোতা করে ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ শেষ করেন, তবে ইউক্রেন রাশিয়ার শেষ লক্ষ্য হবে না।

একই সঙ্গে আঞ্চলিক ‘প্রভু’ শক্তিগুলোও নিজেদের অবস্থান জোরালো করছে, যেমন তুরস্ক তথাকথিত তুর্কিভাষী দেশগুলোতে। সে কারণেই আমি বলি, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আমরা এক ধরনের সামন্তায়ন দেখছি, যেখানে প্রত্যেকে নিজের প্রভাববলয় খুঁজছে।

আমরা একসময় ভাবতাম গ্রিনল্যান্ড বা কানাডা দখলের কথা ট্রাম্প মজা করে বলেন। কিন্তু তিনি আসলেই তা চান। তবু আমার দৃষ্টিতে এর পেছনে একটি যুক্তি আছে। লাতিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেছনের উঠান এবং অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। একই সঙ্গে এখান থেকেই মাদক, অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের মতো বহু সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকছে।

মনরো নীতির পর যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকাকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে মধ্যম আয়ের ফাঁদে আটকে আছে, অর্থনীতি দুর্বল, সমাজে গভীর বিভাজন—চরম যুক্তরাষ্ট্রপন্থী ও চরম যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী গোষ্ঠী পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। সে কারণেই আমি মনে করি ট্রাম্পের হস্তক্ষেপকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো দেশই তার পেছনের উঠানকে বোঝা হয়ে উঠতে দিতে পারে না।

ট্রাম্প কেবল মনরো নীতির পরবর্তী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না, বরং এর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। ভেনেজুয়েলার ঘটনা একটি দেশের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন হলেও বহু স্থানীয় মানুষ এতে উল্লাস করছে এবং আর্জেন্টিনা দৃঢ়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্প অন্তত অঞ্চলটির যুক্তরাষ্ট্রপন্থী শক্তিগুলোকে সংহত করতে চাইছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কার্যত ভেনেজুয়েলার ‘ভাইসরয়’ হতে যাচ্ছেন—এমন পরিস্থিতিতে এক ধরনের ‘নব্য ঔপনিবেশিকতা’ গড়ে উঠছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো অসংখ্য আমলা পাঠানো হবে না, বরং রূপান্তরকালীন সময়ে শাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো বড় শক্তি ও ছোট রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী, আকার যাই হোক সব রাষ্ট্র সমান। কিন্তু এটি কেবল তত্ত্ব ও নীতির কথা, বাস্তবে কখনোই তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। ছোট রাষ্ট্রগুলো কীভাবে বড় শক্তির সঙ্গে সহাবস্থান করবে, সেই প্রশ্ন কখনো সমাধান হয়নি।

ছোট রাষ্ট্রগুলোর টিকে থাকতে হলে অত্যন্ত দক্ষ কূটনৈতিক কৌশল দরকার। কাজটি সত্যিই কঠিন। কোনো ছোট দেশ যদি অন্য একটি বড় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাশের দৈত্যকে বারবার চ্যালেঞ্জ করে, তবে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো বড় শক্তির মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ আজকের দিনে খুবই অসম্ভব, কারণ তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা, ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শক্ত অবস্থান রয়েছে।

তবে যদি কোনো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে চীনকে চ্যালেঞ্জ করে, অথবা কোনো লাতিন আমেরিকান দেশ কিউবার মতো রাশিয়া বা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তবে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। এই বিষয়টি নতুন করে ভাবতে হবে।

তৃতীয় স্তরটি হলো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ব্যবস্থার সম্পর্ক। যুক্তরাষ্ট্র একসময় বৈশ্বিক শক্তি ছিল, এখন সে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গতিবিধিতে পুনর্সমঞ্জস্য ঘটবে।

আগামী পর্যায়ে এই তিন স্তরেই বড় ধরনের রূপান্তর ঘটবে। এগুলো কাঠামোগত পরিবর্তন, আর এই যুগ সবে শুরু হয়েছে।

কিছু মত বলছে, ট্রাম্প প্রশাসন পশ্চিম গোলার্ধে একটি একচেটিয়া, একমেরু ব্যবস্থা গড়তে চায়, যাতে আমেরিকায় চীনের প্রভাব কমে। অন্যরা মনে করেন, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের বোধ জোরদার করবে এবং তারা ওয়াশিংটনের প্রভাব সামাল দিতে চীনের দিকে ঝুঁকবে। এই দুই মতের বিষয়ে আমার অবস্থান ভিন্ন।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও শক্তির রাজনীতির বিচারে আমি কোনোটির সঙ্গেই পুরোপুরি একমত নই।

প্রথমত, লাতিন আমেরিকা কি আরও স্বায়ত্তশাসিত হচ্ছে? একদমই নয়। বরং অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে কি না, সেটিও বড় প্রশ্ন। নানা আঞ্চলিক জোট থাকলেও প্রকৃত ঐক্য কখনোই গড়ে ওঠেনি।

কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ধারণা বামপন্থীদের মধ্যে শক্ত হতে পারে, কিন্তু ধারণা আর বাস্তবায়নের সক্ষমতা এক নয়।

দ্বিতীয়ত, লাতিন আমেরিকা কি সত্যিই পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাববলয়ে পরিণত হবে, যেখানে অন্য শক্তির প্রবেশ বন্ধ থাকবে? এটিও আমার কাছে সন্দেহজনক।

যুক্তরাষ্ট্র এখনো পুঁজিবাদী দেশ। মার্কিন পুঁজি শুধু লাতিন বা উত্তর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; তা চীন ও ইউরোপেও প্রবাহিত হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রাম্প অবশ্যই লাতিন আমেরিকার বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চান, কিন্তু অঞ্চলটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ভূখণ্ডে পরিণত করতে চান না। এই দুই বিষয় এক নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় শক্তির মধ্যে দরকষাকষি ও সমঝোতার জায়গা এখনো রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র যদি লাতিন আমেরিকা থেকে পুরোপুরি চীনা ব্যবসা বাদ দেয়, তবে পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের কী হবে? এটি পারস্পরিকতার বিষয়। ট্রাম্প শক্তির রাজনীতির ভাষায় কথা বলেন, আর বর্তমান চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কও সেই শক্তির রাজনীতির ফল।

ভবিষ্যৎ এখনো অনেকটাই তরল।

ভেনেজুয়েলা অভিযানের প্রভাব চীনের ওপর কী হবে, তা আমাদের নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। চীনের স্বার্থ অবশ্যই প্রভাবিত হবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে লাতিন আমেরিকা থেকে চীনকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি তা করত, চীনও পূর্ব এশিয়া থেকে মার্কিন স্বার্থ সরিয়ে দেওয়ার পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারত, যা বাস্তবসম্মত নয়।

বড় শক্তিগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ চলতেই থাকবে। তবে ছোট রাষ্ট্রগুলোই এতে বেশি অসুবিধায় পড়বে।

লাতিন আমেরিকার ডানপন্থী শক্তিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কট্টরপন্থীদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে বলে মনে হয়। এর প্রভাব চীনের ওপর কতটা পড়তে পারে?

লাতিন আমেরিকার ডানপন্থীরা ঐতিহাসিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাদের বহু স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রে প্রোথিত।

নির্ভরশীল উন্নয়ন মডেলে বহু বড় করপোরেশন ও অভিজাত শ্রেণি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে লাভবান হয়েছে। ভেনেজুয়েলার আগের নেতৃত্বের জাতীয়করণ নীতি, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল, ওয়াশিংটনের পদক্ষেপের অন্যতম কারণ।

ডানপন্থীদের কারণে চীনের ওপর কিছু প্রভাব পড়বে, তবে সেটিকে অতিরঞ্জিত করা ঠিক নয়। চীনের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার সম্পর্ক মূলত পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর দাঁড়ানো, ভূরাজনৈতিক হিসাবের ওপর নয়। ডানপন্থী সরকারগুলো বরং বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও গুরুত্ব দিতে পারে।

চীনের তথাকথিত ভূরাজনীতি আমার মতে পশ্চিমা অতিরঞ্জন। সেখানে চীন মূলত জীবিকাভিত্তিক প্রকল্পে কাজ করছে, যেমন বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ। জ্বালানি বাণিজ্য স্বাভাবিক বিষয়; চীনের উন্নয়নের জন্য সম্পদ দরকার, আর ওই দেশগুলোর রপ্তানি দরকার। কৃষিক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এ বছর অন্তত তিনবার সাক্ষাৎ করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এতে বহু বিষয় সুচারুভাবে সামাল দেওয়া সম্ভব।

নিকোলাস মাদুরোর অপহরণ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। চীন আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ করেছে এবং তার মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে।

একই সঙ্গে চীন বাস্তববাদী। সরকার বাম হোক বা ডান, চীন সম্পর্ক বজায় রাখে—আর্জেন্টিনার উদাহরণ তার প্রমাণ।

লাতিন আমেরিকায় চীনের বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সহজে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়। এখানকার প্রতিযোগিতা শূন্য-সম খেলা নয়, যেমনটি পুরো চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কও শূন্য-সম নয়।

ভেনেজুয়েলার ঘটনা চীন-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত প্রতিযোগিতাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? একবিংশ শতাব্দীর বড় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে?

আমরা এখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের আরেকটি ধাপে প্রবেশ করেছি।

জাতিসংঘ ব্যবস্থা এখনো আছে, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এর সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক জনকল্যাণ তত্ত্ব অনুযায়ী, বড় শক্তিরাই নিয়ম ও ব্যবস্থা গঠনে নেতৃত্ব দেয়, আর ছোট রাষ্ট্রগুলো সেখানে প্রায় শক্তিহীন।

এই কারণেই চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প গত বছর বুসানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের আগে প্রকাশ্যেই ‘জি-টু’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে জল্পনা জরুরি নয়। অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও অন্যান্য সূচকে বাস্তবে বিশ্ব এখন জি-টু কাঠামোতেই দাঁড়িয়ে আছে।

এই দুই শক্তি সহযোগিতা করলে অনেক কিছু করা সম্ভব। কিন্তু যদি তারা সহযোগিতা করতে না পারে এবং সংঘাতে জড়ায়, তবে সেটি হবে পারস্পরিক আত্মঘাত।

যুক্তরাষ্ট্র এখন নিজেই বড় জ্বালানি শক্তি। ভেনেজুয়েলার ঘটনায় জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। জ্বালানি যেন মাছ ধরার বঁড়শির মতো—মার্কিন পুঁজিকে আকৃষ্ট করার প্রণোদনা দেয়।

ট্রাম্প কি ভেনেজুয়েলায় সেনা পাঠাবেন? সেটি তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি এমন কিছু করেন না যাতে মার্কিন নাগরিক মারা যায়। এবার কোনো মার্কিন নাগরিক মারা যায়নি, তাই তিনি সন্তুষ্ট। এটি যুক্তরাষ্ট্রের আগের কৌশল থেকে ভিন্ন। উপনিবেশিকতা থাকলেও এটি নতুন ধাঁচের, পুরোনো দিনের মতো নয়।

কিছু বিষয় সময়ের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। ট্রাম্পের বুদ্ধিমত্তাকে অবমূল্যায়ন করাও উচিত নয়।

আপনি বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন ‘নব্য ঔপনিবেশিকতা’র পথে হাঁটছে। এটি কি অন্য দেশগুলোর জন্য ভীতির কারণ হবে? চীনের জন্য ঝুঁকি কোথায়?

এই সংকট চীনের আশপাশের ছোট দেশগুলোর জন্য সতর্কবার্তা। যুক্তরাষ্ট্রকে পৃষ্ঠপোষক ভেবে চীনকে বারবার চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়।

ট্রাম্প ইউক্রেন সংকট সমাধান করতে পারেননি। সম্ভবত তিনি ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাববলয় মেনে নেবেন, যার খেসারত আবার ছোট দেশগুলোকে দিতে হবে।

ভবিষ্যতে ছোট দেশগুলোকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বড় শক্তিকে উসকানো বা এক শক্তিকে ব্যবহার করে আরেক শক্তিকে মোকাবিলা করার কৌশল সীমিত পর্যায় পর্যন্তই কাজ করে। সীমা ছাড়ালেই সর্বনাশ অনিবার্য।

বেল্ট অ্যান্ড রোড কোনো ভূরাজনৈতিক প্রকল্প নয়। এত বছরেও চীন এটিকে ভূরাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার বানায়নি। এটি অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বলে, কোনো দেশকে চীনের অনুসারী হতে বাধ্য করে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্রকল্পও নয়। আজও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত।

অর্থনৈতিক দিক কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু উদ্যোগটি চলতেই থাকবে।

আমি মনে করি না যুক্তরাষ্ট্র সব বেল্ট অ্যান্ড রোড দেশেই হস্তক্ষেপ করবে। তা করলে ট্রাম্পের মূল কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

যদি ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল হয় সরে এসে পশ্চিম গোলার্ধে মনোযোগ দেওয়া, তবে সেটি বিশেষভাবে বেল্ট অ্যান্ড রোডকে লক্ষ্য করে নয়। যদি যুক্তরাষ্ট্র সত্যিই এই উদ্যোগ ধ্বংস করতে চায়, তবে তা হবে নতুন করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ফেরা, যা ট্রাম্পের যুক্তির সঙ্গে খাপ খায় না এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পতনই ত্বরান্বিত করবে।

এ বছর চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। দুই দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত পরিপূরক। যুক্তরাষ্ট্র মৌলিক গবেষণা, অর্থনীতি, উৎপাদক সেবা ও কৃষিপণ্যে এগিয়ে। চীন এগিয়ে প্রয়োগমূলক প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও কৃষিপণ্য ও সফটওয়্যারের চাহিদায়।

সমস্যা হলো রাজনৈতিক আস্থার ঘাটতি। সবকিছু যখন জাতীয় নিরাপত্তার চোখে দেখা হয়, তখন ব্যবসা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বুসানে দুই নেতা জোর দিয়েছিলেন যে বাণিজ্যিক সম্পর্কই স্থিতিশীলতার নোঙর। গত বছরও শত শত বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। রাজনৈতিক আস্থা বাড়লে সম্পর্ক আরও ইতিবাচক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তবে উভয় পক্ষকেই সমন্বয় করতে হবে। চীনকে পশ্চিম গোলার্ধে কিছু সমন্বয় করতে হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রও ইউরোপ ও এশিয়ায় করছে। বিশ্ব যদি তিন ভাগে ভাগ হয়, তবে সবারই কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। এটি নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়া।

ভেনেজুয়েলা সংকট ও তাইওয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি কি এ বছর শীর্ষ পর্যায়ের যোগাযোগে নতুন অনিশ্চয়তা যোগ করবে?

সংঘর্ষ ও সহযোগিতা—দুটোই স্বাভাবিক, বিশেষ করে ট্রাম্পের সময়ে।

ট্রাম্প শক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিক। তাই আদর্শনির্ভর রাজনীতিকদের তুলনায় এসব ঘটনার প্রভাব তুলনামূলক কম।

আজকের চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আগের মতো নয়। এখন এটি শক্তির রাজনীতিতে সংজ্ঞায়িত। দুপক্ষই একে অপরের শক্তি স্বীকার করেছে। একপক্ষ কিছু করলে অন্যপক্ষ প্রতিবাদ করে—এটাই স্বাভাবিক। যেখানে সহযোগিতা সম্ভব, সেখানে তা চলতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আশির দশকে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে যে চীন ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে এবং সহাবস্থান শেখাই একমাত্র পথ। তাই তাইওয়ান ইস্যুর মতো বিষয়গুলো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভেঙে দেবে না।

সংঘর্ষ ও সহযোগিতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। সহযোগিতা থাকলে সংঘর্ষ পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনে না, যেমনটি সোভিয়েত যুগে হয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে—এমন পরিস্থিতিতে শক্তির রাজনীতি কি আবার প্রাধান্য পাচ্ছে? এটি কি কাঠামোগত পরিবর্তন?

এটি একটি চক্রাকার পরিবর্তন।

মানব ইতিহাসের অধিকাংশ সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জঙ্গলের আইনে চলেছে। বড় শক্তিরাই আইন বানায়। তারা আইনের শাসন নয়, আইন দিয়ে শাসন করে। আন্তর্জাতিক আইন মূলত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অস্ত্র। বড় শক্তিরা প্রায়ই এর ঊর্ধ্বে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র কখনোই সত্যিকার অর্থে নিয়মনির্ভর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা মেনে চলেনি।

তাই আগের বিশ্বকে নিষ্পাপ ভাবার কারণ নেই। বড় শক্তির জন্য বিশ্ব সবসময়ই জঙ্গল ছিল। ইতিহাস সেটাই বলে।

তবে অতিরিক্ত আতঙ্কের প্রয়োজন নেই। আমরা কোনো শূন্যতা নয়, বরং নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া দেখছি।

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা বেশ আকর্ষণীয় হবে। বর্তমানে কোনো একক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নেই, আছে পৃথক বড় শক্তির নিজস্ব ব্যবস্থা। তাই আমি এটিকে সামন্তায়ন বলি।

শেষ পর্যন্ত এসব ব্যবস্থার পারস্পরিক দরকষাকষি থেকে নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে কি না, সেটিই দেখার বিষয়।

এই পরিস্থিতিতে চীনের করণীয় কী? বহুমেরু বিশ্ব কি সংহত করা সম্ভব?

চীনের বর্তমান পথ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। জাতিসংঘভিত্তিক ব্যবস্থা দুর্বল হলেও চীন আলাদা রান্নাঘর গড়তে চায় না।

পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থা এখনো কার্যকর। মুক্ত বাণিজ্যের ধারণা পশ্চিম থেকে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্রই একসময় এর প্রধান সমর্থক ছিল। ট্রাম্প ঘরোয়া কারণে সেটি ছুড়ে ফেললেও চীন তা তুলে নিয়েছে।

চীনের পথ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্মুক্ত। চীনই এখন মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সবচেয়ে দৃঢ় রক্ষক।

এই অর্থে, চীন একটি অ-পশ্চিমা দেশ হয়েও পশ্চিমা ঐতিহ্যের বহু উপাদান বহন করছে। এটি কম খরচে অত্যন্ত চতুর কৌশল।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া প্রভাববলয় ভাগ করছে—এই প্রেক্ষাপটে চীনের অবস্থান কোথায়?

এই সমন্বয় কেবল ট্রাম্পের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বাস্তবতার ফল। অতিরিক্ত বিস্তার যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বিপদে ফেলত।

ট্রাম্পের পর সবকিছু উল্টে যাবে—এমন সম্ভাবনা কম। কৌশল বদলাতে পারে, কিন্তু দিক বদলাবে না।

চীন উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। বিশ্ব ভাগাভাগির খেলায় সে যোগ দেবে না। তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর প্রশ্নে চীন সার্বভৌমত্বের কথা বলে, ভূরাজনীতির নয়।

চীনের স্বার্থ বৈশ্বিক। সে অন্য দেশের নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন ভূরাজনৈতিক হিসাব ছাড়াই বিশ্বে যুক্ত থাকবে।

চীন তুলনামূলকভাবে বিদেশে সামরিক অভিযান এড়ায়, তবু বিদেশি স্বার্থ রক্ষায় চ্যালেঞ্জে পড়ে। আপনার মত কী?

চীনের দর্শন কনফুসিয়ান ঐতিহ্যে প্রোথিত। প্রকৃত শক্তি হলো যুদ্ধ থামানো।

তবে আজকের বিশ্বে শুধু নরম শক্তি যথেষ্ট নয়। কঠোর শক্তিও দরকার, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইতিহাস থেকে শিখতে হবে—নিজের স্বার্থ রক্ষায় কঠোর শক্তি ব্যবহার, তবে অন্যদের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে। এটিই আমার ভাষায় ‘তিয়ানশিয়া ভাবনা ২.০’।

কঠোর শক্তি ছাড়া নরম শক্তি ভঙ্গুর। সম্মান অর্জন হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

কেউ কেউ বলছেন, ভেনেজুয়েলার ঘটনা তাইওয়ান প্রশ্নে চীনের জন্য উদাহরণ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র অতীতেও এমন অভিযান চালিয়েছে। এটি প্রথম নয়। চীন অবশ্যই অধ্যয়ন করতে পারে। এটি কার্যকর অভিযান ছিল।

তবে তাইওয়ান ভিন্ন। এটি চীনা জনগণের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ‘চীনা চীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না’—এই নীতিই আমাদের। লক্ষ্য স্বাধীনতা ঠেকানো ও শান্তিপূর্ণ পুনঃএকত্রীকরণ।

কৌশলগত স্তরে নানা বিকল্প ভাবা হয়, তবে প্রশ্ন হলো তা বাস্তবসম্মত কি না।

ভেনেজুয়েলা অভিযান কি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত?

এটি বহুদিনের পরিকল্পনা ছিল। অবৈধ অভিবাসন ও মাদক সমস্যা ট্রাম্পের কাছে শুরু থেকেই বড় ইস্যু।

ঘরোয়া রাজনীতিতে প্রভাব পড়বে, তবে বড় ধারা বদলাবে না। সফল মনে হলে জাতীয়তাবাদী আবেগ আরও উসকে দিতে পারে।

মাদক সংকট যুক্তরাষ্ট্রকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। ট্রাম্প এই সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন।

একজন রাজনীতিক হিসেবে তিনি এসব ইস্যু ব্যবহার করবেন, তবে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি দেশের স্বার্থেই কাজ করছেন বলে প্রতীয়মান হন। প্রতিবাদ থাকলেও তার সমর্থনভিত্তি শক্তই রয়েছে।

ঝেং ইয়ংনিয়ান

ঝেং ইয়ংনিয়ান