সারাক্ষণ রিপোর্ট

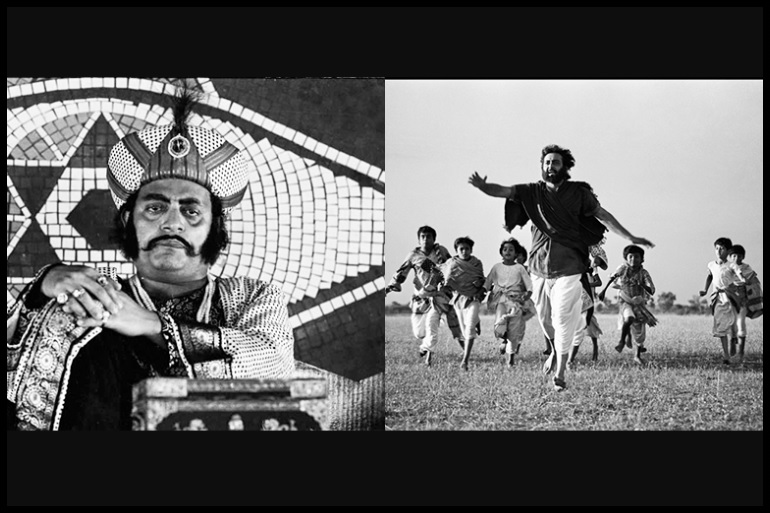

১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হীরক রাজার দেশে শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের একটি কল্পনামূলক চলচ্চিত্র নয়—এটি ছিল সত্যজিৎ রায়ের রাজনৈতিক প্রতীক ও সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের এক মাইলফলক। একদিকে রূপকথার আবরণে মোড়ানো, অন্যদিকে নিপীড়ক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। হীরক রাজার শাসনব্যবস্থার ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ রায় যেমন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচার, দমননীতি এবং রাষ্ট্রীয় প্রচারণার সমালোচনা করেন, তেমনি জনগণের ঘুমন্ত বিবেক জাগানোর আহ্বানও জানান।

হীরক রাজা: স্বৈরশাসকের প্রতীক

হীরক রাজা চরিত্রটি একটি নিখুঁত স্বৈরশাসকের প্রতিরূপ—যিনি নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চান জোর-জবরদস্তি, মগজধোলাই, এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। তার রাজ্যে শিক্ষা বন্ধ, সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত, এবং গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা নেই। একদিকে তিনি বলেন, “মুখ বন্ধ, চোখ বন্ধ, কান বন্ধ রাখো,” অন্যদিকে জনগণের সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে নেন।

এখানে হীরক রাজা শুধু একক কোনো শাসকের প্রতিচ্ছবি নন; বরং তিনি বহু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতীক—যাঁরা স্বাধীন মত প্রকাশকে শত্রু মনে করেন এবং জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখাকে নিরাপদ ভাবেন।

শিক্ষাদান নিষিদ্ধ: জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

চলচ্চিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বিদ্যালয় বন্ধ রাখা, এবং যে শিক্ষক জ্ঞান দিতে চায়, তাকে “গণশত্রু” ঘোষণা করা হয়। সত্যজিৎ এখানে স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছেন—একজন স্বৈরশাসক সর্বপ্রথম আঘাত হানে শিক্ষার ওপর, কারণ জ্ঞানই প্রশ্ন তোলে, আর প্রশ্ন তোলে বিদ্রোহ।

হীরক রাজার বিজ্ঞানী একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন—মগজধোলাই যন্ত্র—যা জনগণকে বাধ্য করে রাজাকে প্রশংসা করতে। এ এক নিখুঁত রূপক, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রচারণা বা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত তৈরি করা হয় স্বৈরাচারের স্বার্থে।

কাব্যিক প্রতিবাদ ও বাউলের ভূমিকা

চলচ্চিত্রে উদয়ন পণ্ডিতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হীরক রাজ্যের একঘেয়েমি ও শাসকের কঠোর দমননীতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। পণ্ডিত এবং তার শিষ্যদের গান ও কাব্য—শাসকের চোখে ‘বিপদজনক’—কারণ এসবই মানুষকে ভাবতে শেখায়।

স্বৈরাচার ও দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব পাশাপাশি চলে। তারই এক গভীর প্রকাশ রাজদরবারের বিদুষককে দিয়ে বলানো হয়-

“কম খাও, নেই খেদ

বেশি খেলে বাড়ে মেদ!”

এই কথাগুলো একটি ব্যঙ্গাত্মক উপায়ে শোষণের দর্শনকে বৈধতা দেয়। এটি স্পষ্ট করে যে হীরক রাজার রাজ্যে ‘কম খাওয়ার’ পরামর্শ আসলে দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়ার এক কৌশল, আর ‘অসন্তুষ্টি’ যেন এক অপরাধ।

এই মনোভাবের বিপরীতে, চলচ্চিত্রে বাউলের কণ্ঠে যে গানটি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে তা হলো:

“কতই রঙ দেখি দুনিয়ায়, ও ভাইরে…

দেখো ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে

মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে

সোনার ফসল ফলায় যে তার

দুই বেলা জোটে না আহার

হীরার খনির মজুর হয়ে

কানাকড়ি নাই, ও তার কানাকড়ি নাই

কতই রঙ দেখি দুনিয়ায়..

এই গানটি হীরক রাজার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আহ্বান। এখানে ‘মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে’—এই পংক্তি সরাসরি শাসকের সমালোচনা করে। গানের সুর, কণ্ঠ এবং ছন্দ মিলিয়ে তা হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষের জাগরণ সঙ্গীত।

এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে দর্শক বুঝতে পারে—প্রকৃত পরিবর্তন আসে গান, যুক্তি, ও চেতনার মাধ্যমে। এবং সেই কারণেই হীরক রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে একজন শিক্ষক ও শিল্পী।

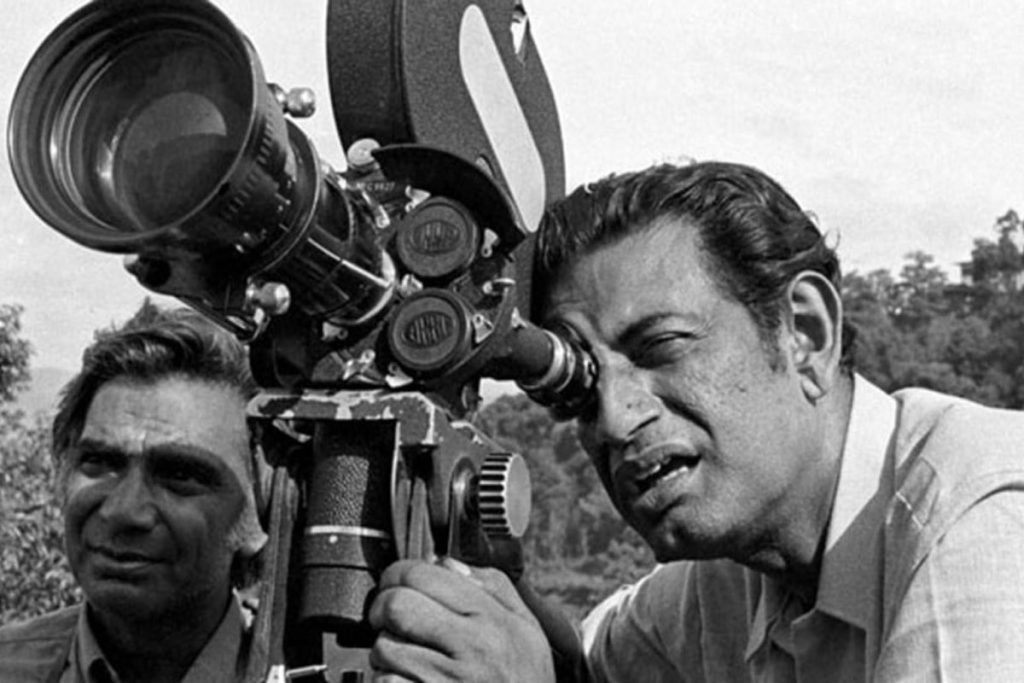

সিনেমাটোগ্রাফি ও রূপকের ব্যবহার

সত্যজিৎ রায় সিনেমাটির দৃশ্য-রচনায় চমৎকারভাবে প্রতীক ও রূপক ব্যবহার করেছেন। হীরক রাজার প্রাসাদ নির্মিত হীরকে, যা একদিকে ঐশ্বর্যের প্রতীক হলেও অন্যদিকে জনগণের উপর শোষণের ইঙ্গিত দেয়। প্রাসাদের উজ্জ্বলতা যেন বাইরের দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগায়, অথচ এর পেছনে আছে অমানবিক অব্যবস্থা।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: একটি সূক্ষ্ম বার্তা

সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল ভারতে জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) পরবর্তী সময়ে, যখন দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়েছিল। হীরক রাজার দেশে সেই বাস্তবতার এক কৌশলী প্রতিবাদ—খোলামেলা নয়, কিন্তু নিঃশব্দে গর্জন করা এক রাজনৈতিক বয়ান।

উপসংহার: আজকের জন্য শিক্ষা

হীরক রাজার দেশে কেবল এক শিশুসিনেমা নয়,— পৃথিবীতে যখন তথ্যনিয়ন্ত্রণ, গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপ, এবং স্বাধীন মতপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় তখন ওই দেশের অবস্থা কেমন হয় তারই একটি ছবি। সত্যজিৎ রায় এখানে দেখিয়েছেন, কল্পনার ভাষাতেও সত্য বলা যায়—এবং জনগণকে জাগানোর কাজটি সাহসী শিল্পীরা করে যেতে পারেন।

এই চলচ্চিত্র আমাদের শেখায়—স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় জ্ঞান, সৃজনশীলতা, ও সংগীত দিয়ে। এবং তা তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে।

Sarakhon Report

Sarakhon Report