অস্বাভাবিক মৃত্যু ও ময়নাতদন্তের বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধি (Criminal Procedure Code, 1898) অনুযায়ী, কেউ ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’ বরণ করলে—যেমন আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা, খুন, সন্দেহজনক মৃত্যু অথবা চিকিৎসার অভাব—সেই ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত (post‑mortem examination) বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালে একজন চিকিৎসক এই ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চালানো হয়, যা আদালতের জন্য প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ।

ময়নাতদন্ত ছাড়া দাফন: আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত ছাড়া মৃতদেহ দাফন বা দাহ করলে তা ফৌজদারি আইনের পরিপন্থী। এধরনের কাজ গোপনে তথ্য আড়াল করার চেষ্টা হিসেবে ধরা হয় এবং দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হতে পারে। অনেক সময় সামাজিক বা পারিবারিক চাপে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার প্রমাণ লোপাটের জন্য এমন কাজ ঘটে।

দাফনের পর লাশ উত্তোলন ও ময়নাতদন্ত: আইনি পদ্ধতি

দাফনের আগে ময়নাতদন্ত না হলে এবং পরে সন্দেহ তৈরি হলে, আদালতের অনুমতি নিয়ে কবর থেকে মৃতদেহ উত্তোলন (exhumation) করা যায়। এটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সম্ভব। পুলিশের উপস্থিতিতে কবর খোঁড়া হয়, আর মেডিক্যাল টিম লাশের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পুনরায় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতি রাজনৈতিক হত্যা, গুম বা গুরুতর পারিবারিক বিবাদের মামলায় প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হলে তদন্ত যেভাবে

মৃতদেহ দাহ করা হলে ময়নাতদন্তের সুযোগ নাও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফরেনসিক ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন—

- ডিএনএ বিশ্লেষণ: পোড়া হাড় বা দাঁত থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে পরিচয় নিশ্চিত করা।

- পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য (Circumstantial Evidence): মৃত্যুকালীন পরিস্থিতি, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান, সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনকল রেকর্ড ইত্যাদি পর্যালোচনা।

- রসায়নিক বিশ্লেষণ: পোড়া কাপড় বা শরীরের অবশিষ্টাংশে বিষ বা দাহ্য পদার্থ খোঁজা।

- জৈবিক নমুনা পরীক্ষা: পোড়া অবশিষ্টাংশে কোষ বা রক্ত বিশ্লেষণ করে মৃত্যুর কারণ অনুমান।

এসব পদ্ধতির মাধ্যমে তদন্তকারী সংস্থা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বা হত্যা থাকলে তা উন্মোচনের চেষ্টা করে।

আদালতে ময়নাতদন্তের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ‘প্রাইমারি এভিডেন্স’ হিসেবে ধরা হয়। এটি মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের পদ্ধতি, সময়, অস্ত্র এবং হত্যাকারীর সম্ভাব্য অবস্থান বুঝতেও গুরুত্বপূর্ণ। ময়নাতদন্ত না থাকলে মামলা চলতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য, প্রযুক্তিগত তথ্য ও স্বাক্ষীর উপর নির্ভর করতে হয়, ফলে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে পারে।

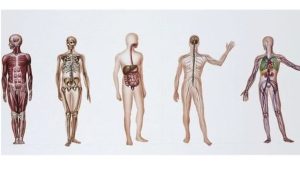

ফরেনসিক প্রযুক্তি

অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্ত না করে দাফন বা দাহ আইন লঙ্ঘনের শামিল। বাংলাদেশের বিধান অনুযায়ী, আদালতের আদেশে দাফনের পরে মৃতদেহ উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করা যায়। দাহকৃত দেহের ক্ষেত্রে আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় সম্ভব হলেও এটি খুব জটিল ও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সব অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আইনি বিধিবদ্ধ পন্থা অনুসরণ করা অপরিহার্য।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট