সারাক্ষণ ডেস্ক

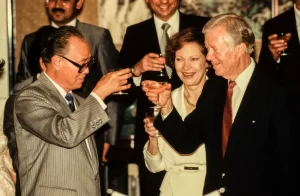

১৯৭৯ সালের এক ঝকঝকে জানুয়ারি সকালে, তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ওয়াশিংটনে স্বাগত জানিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক অতিথিকে: দেং শিয়াওপিং, যিনি চীনের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট চীনের কোনো নেতা প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফরে এলেন। আগের সন্ধ্যায় সামান্য তুষারপাতের মধ্যে এসে পৌঁছান দেং, তাকে স্বাগত জানান মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং তাঁদের স্ত্রীরা।

এটি ছিল এমন এক কূটনৈতিক সম্পর্কের শুরু, যা বিশ্বকে স্থায়ীভাবে বদলে দেবে। এই সম্পর্কের হাত ধরেই চীনের অর্থনৈতিক উত্থানের ভিত্তি রচিত হয়—and পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কার্টারের যেসব অর্জন তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, চীনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল সেসবের অন্যতম। যদিও উত্তাল এক মেয়াদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছিল।

১ অক্টোবর জন্ম নেওয়ার কারণে—যে তারিখে আবার চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়—কার্টার নিজে বলতেন, “চীন ও আমার একসঙ্গে আসাটা ছিল নিয়তির ব্যাপার,” জানিয়েছেন ইয়াওয়েই লিউ, কার্টারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরও তিনি চীনের মানুষের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন—যদিও ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবু তিনি রয়েছেন সেই অল্প কয়েকজন মার্কিন ব্যক্তিত্বের তালিকায়, যাদেরকে বেইজিং এখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখে—কারণ তাঁরা ১৯৭০-এর দশকে চীনকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বের করে আনতে সাহায্য করেছিলেন।

বেইজিং কার্টারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে এবং তাঁকে ১৯৭৯ সালের চুক্তির “প্রধান চালিকাশক্তি” বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে চীনা ইন্টারনেটে তাঁকে নিয়ে আরও গভীর আবেগের প্রকাশ ঘটেছে—তাঁকে বলা হচ্ছে “মেইরেনজং” বা “দয়ালু আমেরিকান,” যা পূর্বে কেবল সম্রাটদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো।

বেইজিংকে কাছে টানা

কার্টারের চীনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৪৯ সালে, যখন দেশটি দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের শেষ টানাপোড়েনে ভুগছিল।

একজন তরুণ মার্কিন নৌসেনা অফিসার হিসেবে, তিনি একটি সাবমেরিন ইউনিটে কর্মরত ছিলেন যা কিনা চীনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর ছিংদাওতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে থাকা কুয়োমিনতাঙ সৈন্যদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের, যারা মাও জেদংয়ের সেনাবাহিনীর অবরোধ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই শত্রুপক্ষের লাইনের পেছনে ছিলেন দেং শিয়াওপিং নামের এক চীনা কমান্ডার। অনেক পরে, তাঁদের সাক্ষাৎ হয় দুই দেশের নেতা হিসেবে।

যদিও পূর্ববর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারই প্রথম মাওয়ের চীনকে কাছে টেনে আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে বেইজিং আর মস্কোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, আর ওয়াশিংটন এটিকে সুযোগ হিসেবে দেখেছিল সোভিয়েতের শক্তি কমানোর জন্য।

কিন্তু সেই উদ্যোগ বাস্তবে পরিপূর্ণতা পায় কার্টার ও দেং শিয়াওপিংয়ের মাধ্যমে, যারা আরও গভীর সম্পর্ক গড়ার জন্য এগিয়ে আসেন। মাসের পর মাস কার্টার গোপন বৈঠকের জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ আলোচকদের বেইজিংয়ে পাঠিয়েছিলেন।

অবশেষে ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে বড় ধরণের অগ্রগতি ঘটে। ডিসেম্বরে দু’দেশ ঘোষণা করে যে তারা “পরস্পরের স্বীকৃতি দেবে এবং ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে।”

বিশ্ব অজানা এই সমঝোতায় বিস্মিত হয়, আর বেইজিং পরম উল্লাসে মেতে ওঠে। তবে তাইওয়ান, যারা চীনের দাবির মুখে বছরের পর বছর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে ছিল, ভীষণভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। সেখানকার মানুষের কাছে কার্টার আজও বিতর্কিত।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র কেবল তাইওয়ানের সরকারকেই স্বীকৃতি দিয়ে আসছিল, যাকে চীন “বিদ্রোহী প্রদেশ” বলে মনে করে। সেই স্বীকৃতি ও সামরিক সহায়তা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আলোচনায় বড় বাধা হয়ে ছিল।

বেইজিংকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্তভাবে মেনে নিল যে “একমাত্র চীনা সরকার” আছে, যা বেইজিংয়ে। একে বলা হয় “ওয়ান চায়না পলিসি”, যা আজও যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

তবে এমন মোড় নেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের প্রতি কতটুকু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কার্টারের এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেস বিচলিত হয়ে তাইওয়ানের কাছে প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র সরবরাহের অধিকার লিখিতভাবে আইন করে পাস করে। এতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে এক ধরনের “দ্বৈততা” জন্ম নেয়।

তার পরও ইতিহাসবিদরা একমত যে ১৯৭৯ সালে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল: যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ঐক্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ায়, আর পূর্ব এশিয়ায় শান্তির পথ তৈরি করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়।

এক ‘অনন্য’ বন্ধুত্ব

কার্টার এমন সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন দেং শিয়াওপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়ার জন্য। জিমি কার্টার নিজের ডায়েরিতে লেখেন, দেংয়ের সঙ্গে জানুয়ারি মাসে সাক্ষাৎ করার পরের দিন তিনি লিখেছিলেন: “ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা বেশ আনন্দদায়ক,”—দেংয়ের জীবনীকার ইজরা ভোগেলের বর্ণনায় এমনটি জানা যায়।

“দুজনই সাধারণ বোধে বিশ্বাসী ছিলেন, আর তাঁদের বাস্তবিক ব্যক্তিত্বে অনেক মিল ছিল,” বললেন ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডালি ইয়াং। “দুজনের মধ্যেই ছিল এক ধরনের স্পষ্টবাদী মানসিকতা যা পারস্পরিক আস্থা তৈরি করেছিল।”

দেং শিয়াওপিং তৎকালীন চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একজন হিসেবে আবির্ভূত হন, মাও জেদংয়ের সময় তিনবার রাজনৈতিক বিশাল ঝড়-ঝাপটায় পড়েও বেঁচে ফিরে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, ১৯৭৯ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্যে দেংয়ের দূরদৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস, স্পষ্টতা এবং তীক্ষ্ণ রসবোধ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

তিনি বুঝেছিলেন কার্টার যে সুযোগ তৈরি করতে পারতেন—সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আধুনিকায়নের গতি দ্রুত করা, যা জাপান, তাইওয়ান এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল। তিনি জানতেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া চীনের পক্ষে এমন উন্নয়ন ধরা কঠিন হয়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে দেংয়ের সফর শুরু হয় হোয়াইট হাউসে বন্ধুত্বপূর্ণ এক বৈঠকের মাধ্যমে, যেখানে তিনি আনন্দের সঙ্গে কার্টারকে ছিংদাও সফরের প্রসঙ্গ বলেন, চীনের প্রতিবেদনে জানা যায়। রোজ গার্ডেন-এ হাতে হাত রেখে ছবি তোলার সময় দেং বলেছিলেন, “এখন আমাদের দুই দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করছে।”

এর পরের কয়েক দিনে দেং কার্টারের সঙ্গে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ঘুরে “মার্কিনদের বশে আনার” অনবদ্য এক প্রচেষ্টা চালান। এক বিখ্যাত ছবিতে দেখা যায়, তিনি টেক্সাসের এক রোডিও-তে কাউবয় হ্যাট পরে হাসিমুখে আছেন। স্থানীয় এক সংবাদপত্র শিরোনাম করেছিল, “রাজনীতি পেছনে রেখে দেং টেক্সাসের রোডিওতে।”

কার্টার দিনপঞ্জিতে লিখেছেন, দেং “চতুর, কঠোর, বুদ্ধিমান, সোজাসাপ্টা, সাহসী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসী, বন্ধুত্বপূর্ণ।” তিনি আরও লেখেন, “আমার প্রেসিডেন্সির অন্যতম আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা… আমার মনে হয় সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে হয়েছে, আর চীনা নেতাও সমানভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন।”

ওরভিল শেল, এশিয়া সোসাইটির ইউএস-চীন রিলেশনস সেন্টারের পরিচালক, ১৯৭৯ সালে একজন সাংবাদিক হিসেবে দেংয়ের সেই সফর কভার করেছিলেন। তিনি বলেন, “কার্টার ছিলেন সত্যিকার অর্থে সেই মধ্যস্থতাকারী, যিনি কেবল কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা করেননি—একটি চমকপ্রদ বার্তা দিয়েছিলেন যে সম্পর্কটা খুবই সহজভাবেও শুরু করা যায়। কার্টার ও দেংয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া উভয় পক্ষের মানুষকে দেখিয়েছিল যে, অতীত ভোলার সময় এসেছে, এবং নতুন সম্পর্ক শুরু করা সম্ভব।”

কার্টারের সময় চীন “মোস্ট ফেভার্ড নেশন” মর্যাদা পায়, যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা বাড়ে ও প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এক বছরের মধ্যেই দু’দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে যায়।

পরবর্তী দশকে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই নয়, সারা বিশ্বের সঙ্গেই চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়তে থাকে, যা অধ্যাপক ইয়াংয়ের মতে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য “অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ” ছিল।

এক আজীবনের সংযোগ

ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরও কার্টারের চীনের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯৯০-এর দশকে তাঁর অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দ্য কার্টার সেন্টার চীনের গ্রামীণ পর্যায়ের গণতন্ত্রচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চীনা সরকারের আমন্ত্রণে তারা বিভিন্ন গ্রামের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে, নির্বাচনী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দেয় এবং ভোটারদের সচেতনতা বাড়ায়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে ব্যতিক্রমীভাবে কার্টার একাধিকবার ব্যক্তিগত সফরে চীন গেছেন। ২০০৮ সালে সিচুয়ান এলাকায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাঁবু বানাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী রোজালিন হাত লাগিয়েছিলেন।

অধ্যাপক ইয়াং বলছেন, কার্টারের মানবিক কর্মকাণ্ড, মাটির মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচিতি—একজন চাষির ছেলে হওয়া—আর “সরল গ্রামীণ উচ্চারণ” চীনা জনগণের কাছে তাঁকে বেশ আপন করে তুলেছিল, যা চীনা নেতাদের সরকারি আচার-আচরণের চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী ছিল। “তিনি কেবল কথায় নয়, কাজেও মানুষের প্রতি যত্নবান ছিলেন—এটি তাঁকে মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার মানুষ করে তুলেছিল।”

কার্টার সেন্টারের একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড. লিউ জানান, “উনি যেখানেই গেছেন চীনে, সাধারণ মানুষ বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে… তাঁর সততা ও সাহসের জন্য চীনা জনগণ তাঁকে পছন্দ করত।” বেশ কয়েকবার তিনি কার্টারের সঙ্গে চীনে সফর করেছেন, যার মধ্যে ২০১৪ সালের একটি সফরে স্থানীয় প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাঁকে সংবর্ধনা দেয়।

ছিংদাওতে ৯০তম জন্মদিনে শহর কর্তৃপক্ষ তাঁর সম্মানে আতশবাজির আয়োজন করে। বেইজিংয়ে দেংয়ের মেয়ে এক ভোজের আয়োজন করেন এবং উপহার হিসেবে ১৯৭৯ সালের যৌথ বিবৃতির পিপলস ডেইলির প্রথম পাতার একটি কপি উপহার দেন। ড. লিউর ভাষ্যমতে, “দুজনেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।”

ওটাই ছিল কার্টারের শেষ সফর। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক যখন খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তখনই চীনা নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা কমে আসতে শুরু করে—বিশেষ করে শি জিনপিং ক্ষমতায় আসার পর।

২০১৪ সালের সেই সফরের ঠিক আগমুহূর্তে শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কার্টারের অনুষ্ঠানগুলোতে স্পন্সর না করতে, ফলে শেষ মুহূর্তে স্থানের পরিবর্তন করতে হয়, কার্টার নিজেই এ কথা উল্লেখ করেন।

বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ যে রাজকীয় ভোজ অনুষ্ঠিত হয়, সেটি ছিল একেবারেই সীমিত পরিসরে। ওরভিল শেলের স্মৃতিচারণ, সেখানে প্রেসিডেন্ট শি আসেননি; উপস্থিত ছিলেন বরং তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট লি ইউয়ানচাও। শি তখন একই ভবনের অন্য কোথাও আরেকজন অতিথিকে আপ্যায়িত করছিলেন।

শেল বলেন, “শি সামান্য সৌজন্য দেখাতে পর্যন্ত এলেন না। এটা ছিল সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন। কার্টার তখন খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দুইজন সহকারী জানিয়েছেন, তিনি এতটাই অপমানিত বোধ করছিলেন যে আগেভাগেই ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবছিলেন।”

পরে কার্টার সেন্টারের চীনে করা কার্যক্রমও সীমিত হয়ে আসে। যেসব গ্রামের নির্বাচনের তথ্য নিয়ে তারা একটি ওয়েবসাইট চালাত, সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও ২০১০ সালের আরব বসন্তের পর বিদেশি সংগঠনগুলোর প্রতি চীনের বেড়ে যাওয়া সন্দেহ এটির কারণ বলে ড. লিউ মনে করেন।

কার্টার প্রকাশ্যে এ নিয়ে খুব একটা কিছু না বললেও, তাঁর মধ্যে যে কষ্ট ছিল তা অনুমান করা যায়—বিশেষ করে তিনি চীনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াতে এতটা শ্রম দিয়েছিলেন।

এতে আবার প্রশ্ন ওঠে, মানবাধিকার ইস্যুতে তাঁর “সহনশীলতা”—যাকে কেউ কেউ বলেন “নরমপন্থা”—কতটা যুক্তিসংগত ছিল।

ওরভিল শেল বলেন, “কার্টার সব সময় চেষ্টা করতেন চীনের মানবাধিকার প্রশ্নে অঙ্গুলি নির্দেশ না করতে… কারণ তিনি চেয়েছিলেন কার্টার সেন্টারের কাজ যেন চালিয়ে যেতে পারে। তিনি চীনে একটি স্থায়ী ভূমিকা রাখতে চেয়েছিলেন।”

১৯৮৭ সালে বেইজিংয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও যিয়াং কার্টার ও রোজালিন কার্টারের সঙ্গে পানীয় হাতে তুলে উদযাপন করছেন—স্মৃতির ছবিতে দেখা যায় এমন উষ্ণ সম্পর্ক।

অনেকে মনে করেন, কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে এই বোঝাপড়া ছিল তখনকার আমেরিকার আন্তরিকতারই প্রতিফলন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অরাজকতা ও রক্তপাত দেখে অনেক আমেরিকানের কাছেই বিষয়টি অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল—“কীভাবে চীনারা এতটা রাগ-আক্রোশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে?” সুতরাং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর ইচ্ছা ছিল মার্কিন নেতৃত্বের।

আবার কেউ কেউ যুক্তি দেন, সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা আনতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি পথ খুলে দেয় যাতে চীন পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতায় পরিণত হয়।

কিন্তু এর সুফল পেয়েছে কোটি কোটি চীনারা; দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারার সুযোগ পেয়েছে তারা, আর স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণও কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল।

ওরভিল শেল বলেন, “আমাদের অনেকেই ওই সময়টা ‘এনগেইজমেন্ট’-এর সন্তান ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম কার্টার এমন কোনো সেতুবন্ধ তৈরি করবেন, যাতে ধীরে ধীরে চীন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলিত হতে পারে।”

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কার্টার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাড়তে থাকা অবিশ্বাসে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই সতর্কবার্তা দিতেন যে, আধুনিক যুগে আরেকটি “শীতল যুদ্ধ” চলে আসতে পারে।

সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ৪০তম বার্ষিকীতে তিনি লেখেন, “১৯৭৯ সালে দেং শিয়াওপিং ও আমি জানতাম আমরা শান্তির পক্ষে এগোচ্ছি। আজকের নেতারা আলাদা পৃথিবীর মুখোমুখি হলেও, শান্তির গুরুত্ব একটুও কমেনি।”

তিনি আরও বলেন, “[নেতাদের] অবশ্যই আমাদের এই বিশ্বাস মেনে নিতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের ভবিষ্যৎ একসঙ্গে গড়তে হবে—নিজেদের জন্য এবং পুরো মানবজাতির জন্য।”

Sarakhon Report

Sarakhon Report