বাংলা নাট্যধারায় এমন ক’টি রচনা আছে, যেগুলো বারবার দর্শককে কাঁদায়-জাগায় এবং স্বৈরশাসনের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস জোগায়। সৈয়দ শামসুল হকের “নূরলদীনের সারাজীবন” সেই বিরল কাব্যনাট্য; যেখানে ইতিহাস, কবিতা ও রাজনীতি মিলেমিশে এক অনিবার্য মুক্তিসংগ্রামের আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক নূরলদীন থেকে মঞ্চের নূরলদীন

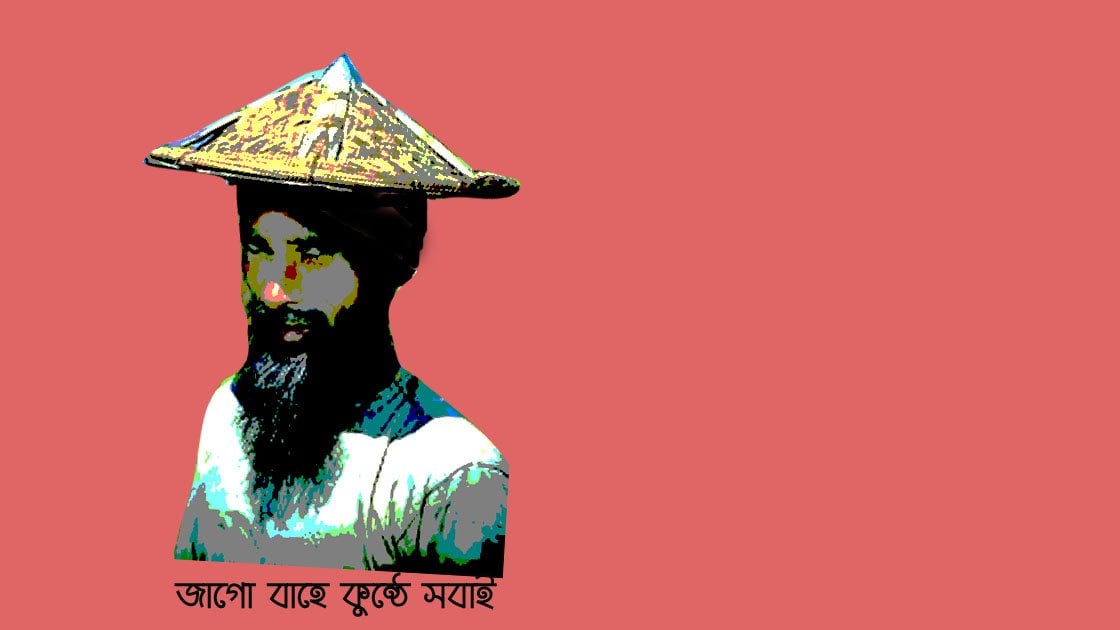

১৮ শতকের শেষভাগে রংপুর অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহী নূরলদীন—ইংরেজ শাসক, নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, “জাগো বাহে কুনঠে সবাই”—হকের কলমে রূপ পেয়েছেন জনতার মুক্তির চিরকালীন প্রতীকে। এই কণ্ঠস্বর শুধু একটি বিক্ষুব্ধ সময় নয়; মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকেও স্পর্শ করে।

কবিতার ছন্দে প্রতিবাদ

রচনাটি শুদ্ধ ‘কাব্যনাট্য’—ছন্দ, অলংকার ও সংগীতের স্বর্গীয় মিশেলে গড়া। সংলাপ শোনা মাত্রই মনে হয় কবিতা উচ্চারিত হচ্ছে; তবু প্রতিটি পঙক্তি যেন কৃষকের কাস্তে-বঁটি হয়ে শোষকের বুকে গেঁথে যায়। সুর ও তাল হকেরই লেখা স্বাধীনতার গান, যেখানে “ডাক দেবেই”-এর প্রত্যয় দর্শকের বুকের ভেতর ঢেউ তোলে।

প্রথম মঞ্চায়ন ও মঞ্চের ভাষা

নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৮২ সালে, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের ব্যানারে; নির্দেশনায় আলী যাকের, মঞ্চসজ্জায় শেখ মনসুরউদ্দিন আহমেদ। প্রথম প্রদর্শন থেকেই এর গীতিময় কাব্য ও মহাকাব্যিক রূপ-উচ্ছ্বাস দর্শক-সমালোচককে অভিভূত করে।

চরিত্রপুঞ্জ ও প্রতীকী জগত

নূরলদীন এখানে কেবল ঐতিহাসিক নায়ক নন—তিনি স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। বিপরীতে জমিদার-ইংরেজ চরিত্রেরা শোষণযন্ত্রের একক ও সমষ্টিগত মুখ। কৃষক-জনতা মাটির ঘ্রাণ নিয়ে মঞ্চে উঠে আসে অবদমিত স্বপ্নের প্রতিনিধি হিসেবে, আর নারী-চরিত্রেরা রক্তে-মাটিতে বাঁধা বাংলার মায়ের অমর অবয়ব। প্রতিটি চরিত্র কাব্যময় উচ্চারণে শ্রেণি-সংঘাতের গভীর রাজনৈতিক অনুবাদ হাজির করে।

মুখ্য প্রতিপাদ্য

স্বৈরাচার-বিরোধিতা, নিপীড়িতের অধিকার, নেতা-জনতার সেতুবন্ধ এবং ‘পরাজয় সাময়িক—আদর্শ অমর’—এই চার স্তম্ভে দাঁড়ানো নাটকটি বারবার মনে করিয়ে দেয়, প্রতিবাদ কখনও স্তব্ধ হয় না।

গানের আবহ ও দৃশ্যমান কবিতা

কে বি আল আজাদের আবহসংগীত, কাইয়ুম চৌধুরীর পোস্টার-শৈলী—সবকিছু মিলিয়ে “নূরলদীনের সারাজীবন” প্রতিটি দৃশ্যকে ধ্বনি-রং-আলোর সুষমা দেয়। যখন মঞ্চজুড়ে গান ওঠে—“জাগো বাহে কুনঠে সবাই”—তখন দর্শক কেবল দর্শক থাকে না; সে নিজেও আন্দোলনের সহযোদ্ধা হয়ে ওঠে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে

বিরতির আগের ‘কালের মানচিত্র’ এবং পরের ‘মনের মানচিত্র’—দুটি ভাগেই হক ইতিহাসকে তথ্য হিসেবে নয়, যন্ত্রণার জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখিয়েছেন। এ কারণেই নাটকটি আড়াই-ঘণ্টার মঞ্চায়নে কখনও দলিল, কখনও গীতিকবিতা, কখনও বা প্রতিবাদের মশাল—সব রূপেই গ্রহণযোগ্য।

সমকালীন পুনর্মঞ্চায়ন ও প্রাসঙ্গিকতা

স্বৈরাচারের মুখোমুখি যখনই দেশ, তখনই এই নাটক নতুন ব্যাখ্যায় মঞ্চে ফিরে আসে—সেলিম আল দীন থেকে সাম্প্রতিক তরুণ নির্দেশক—সবার হাতেই এর ভাষা নতুন জ্যোতি পায়। প্রতিবার দর্শক-শ্রোতা প্রশ্ন করেন, স্বাধীনতার ডাক কি আজও শেষ হয়েছে? উত্তর আসে মঞ্চ থেকেই—“ডাক দেবেই, মানুষ জাগবেই।”

“নূরলদীনের সারাজীবন” শুধু নাট্যপাঠ নয়, বাঙালির প্রতিবাদ-ইতিহাসের জীবন্ত নথি। অন্যায়-অসাম্যের বিরুদ্ধে যেখানে-যেখানে কণ্ঠ উচ্চকিত হবে, সেখানে-সেখানেই নূরলদীনের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হবে—“জাগো বাহে কুনঠে সবাই!” যুগের পর যুগ, নেতা-জনতার অটুট বন্ধনে, এই কাব্যনাট্যই স্মরণ করিয়ে দেবে—স্বাধীন মানুষের সমাজ গড়ার লড়াই শেষ হয় না; মুক্তির স্বপ্ন বেঁচে থাকে বিদ্রোহের ছন্দে, ঐক্যের গানে।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট