স্বদেশ রায়

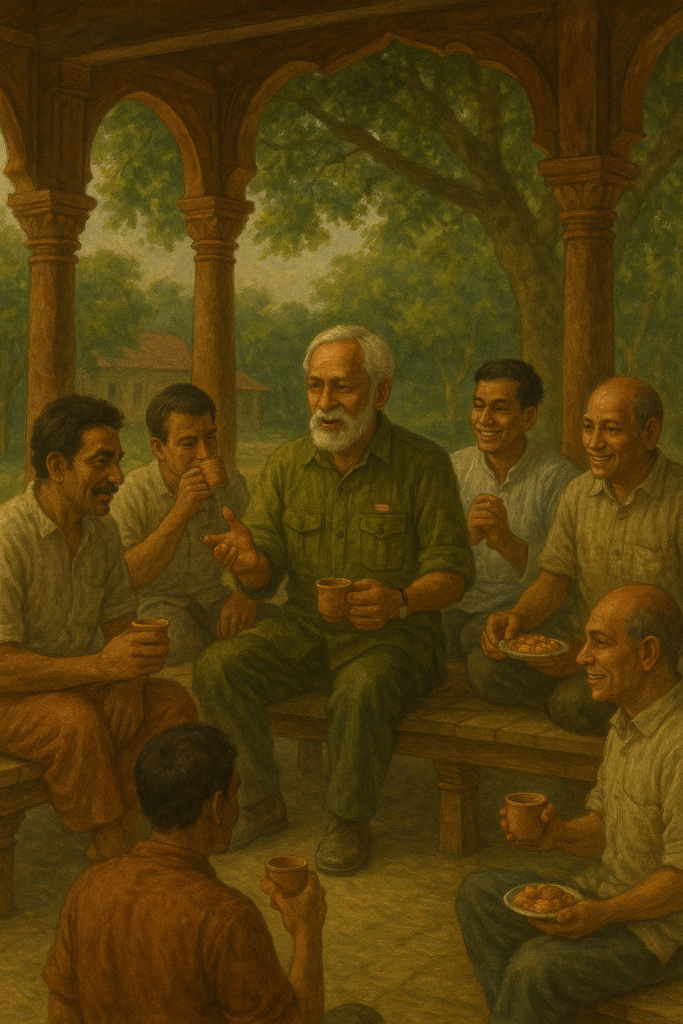

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মত প্রকাশের কালচারের ইতিহাস টানতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের এক সময়ে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। সেখানে সকাল‑বিকাল আড্ডা চলত বা আলোচনা হতো। রাগ‑দ্বেষ, তাস‑পাশা—সব মিলে অধিকাংশই সেখানে তিন‑চার ঘণ্টা সময় কাটাতেন। যার ভেতর দিয়ে মূলত মতবিনিময় ও মতপ্রকাশের বিষয়টি ঘটত।

তবে মতপ্রকাশের ওই ইতিহাস বা কালচারের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরেছেন—এই মতপ্রকাশের মধ্য দিয়ে যেসব বিষয় প্রকাশ পেত, সেগুলো হাজার বছর না হোক অন্তত শত শত বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভূগোলের পুরনো কাহিনিগুলিই নানান রূপে বংশানুক্রমে চর্চিত হতো।

রবীন্দ্রনাথ এরপর মুসলিম আমলের কথাও বলেছেন। আসলে এ ভূখণ্ডে যে মুসলমানরা এলেন, তারাও এশীয়; তারাও শত শত বছর ধরে ভারতীয়—অথবা এই উপমহাদেশের—মতোই আপন অতীত শতাব্দীর সঙ্গে বদ্ধ ছিলেন। তারা এখানে এসে শাসন কায়েম করেন, যার অনেক ভালো ও মন্দ দিক আছে। রামমোহন বলছেন, “মুসলমান রাজ্যশাসনের যত দোষই থাকুক, এর একটি বিশেষ গুণ ছিল যে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদ লাভে হিন্দু‑মুসলমান উভয় জাতিরই সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধানমন্ত্রীত্ব নয়, প্রধান সেনাপতির পদ পর্যন্ত হিন্দুরা লাভ করতে পারত।” রামমোহন আরও বলেছেন, কঠোর‑হৃদয় আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি যশবন্ত সিংহ একজন হিন্দু ছিলেন। তাছাড়া কথাই তো আছে, মুঘলরা ভারত শাসন করেছেন রাজপুতদের তরবারির ওপর ভর করে। মুঘল সাম্রাজ্য আকারে সর্বাধিক বড় হয় আকবরের আমলে—আর তা সম্ভব হয়েছিল রাজপুত মানসিংহের তরবারিতে। যাক, এ ইতিহাস ভিন্ন।

তবে রামমোহন বলছেন, এই এলাকার হিন্দু‑মুসলমানেরা যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদে বসার সুযোগ হারান ইংরেজ আসার পর থেকে। কেন ইংরেজরা এই পন্থা বন্ধ করেছিল, সেটি ইতিহাসের গভীর বিশ্লেষণের বিষয়। তবে রামমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একটি সুগভীর বিষয় লক্ষ্য করে, যা তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, একেবারে নবীন বা তরুণ ইংরেজদের সিভিল সার্ভিসে পাঠানো উচিত নয়; তাদের ভারত উপমহাদেশে পাঠানোয় অনেক মন্দ বিষয়ের জন্ম হচ্ছে। কারণ, যে সকল তরুণ এখানে এসে রাজকার্য পান, তাদের শাসন করার কেউ থাকে না—কেবল সুবিধাবাদীরা তাদের ঘিরে থাকে এবং সুবিধামতো তোষামোদ করে। ফলে ওই তরুণদের চরিত্র দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা প্রায় সকল রকম বদগুণের অধিকারী হয়ে ওঠে।

রাজকার্যে যারা বদগুণের অধিকারী, তাদের মাধ্যমে কোনো সহনশীলতা বা মিলনের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই যতই বলা হোক, ব্রিটিশদের নীতি ছিল ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিভক্তি আনো, তারপর শাসন করো। কিন্তু বাস্তবে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ শাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সবচেয়ে খারাপ পথ। পাশাপাশি সব সময় যে ব্রিটেনের নীতি‑নির্ধারকেরা এটিই চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ মেলে না। তবু তাদের শাসনে সমাজের বহু শান্তকাজ ও পারস্পারিক মিলনের চরিত্র নষ্ট হয়েছিল; এর মূলে ছিল সেই বদগুণের তরুণরা—যাদেরকে রামমোহন দেখেছিলেন ও উল্লেখ করেছিলেন। এটি রাষ্ট্র পরিচালনার এক চিরন্তন সত্য।

এই কারণেই ইংরেজরা উপমহাদেশে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা ও আধুনিক শিক্ষা—সর্বোপরি প্রাচ্যের অতীত নির্ভরতা থেকে মানুষকে বের করে এনে ও পশ্চিমের ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি—নিয়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেখানে বড় আকারে সফল হতে না পারার পেছনে কি সেই বদগুণের নবীন রাজকার্যের অধিকারীরাই দায়ী? বিষয়টি ভবিষ্যতে আরও পরিষ্কার হবে।

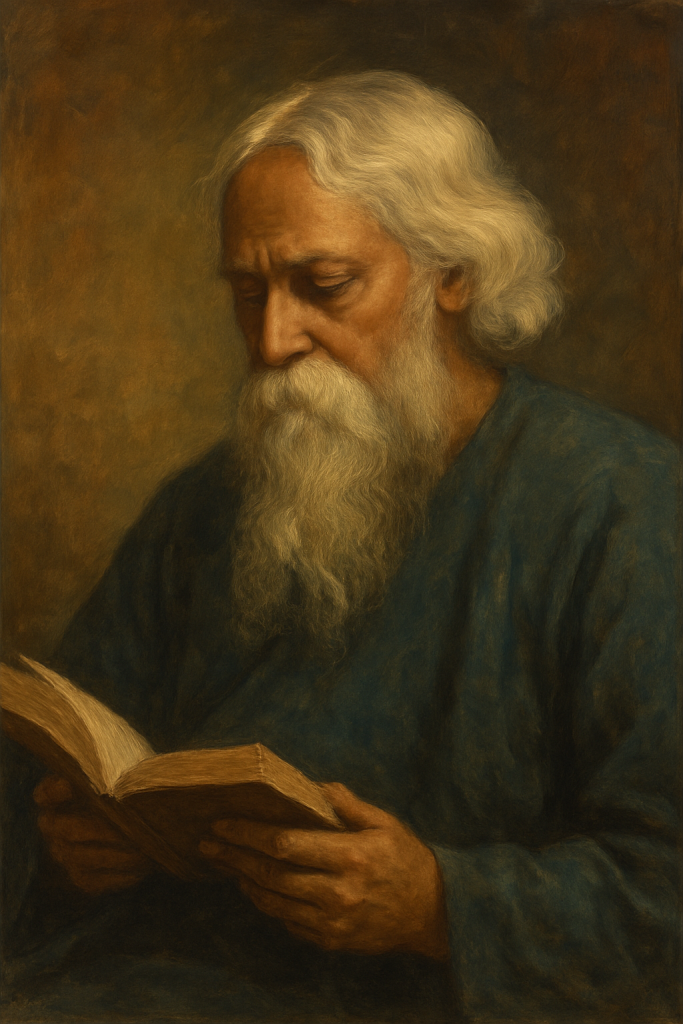

তবে মতপ্রকাশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য সকলের চোখের সামনে এনেছেন—প্রাচ্যের হিন্দু ও মুসলমানদের মতামত ছিল অতীতের শতাব্দীগুলোতে বদ্ধ। এর বদলে ইংরেজরা নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে, ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি, যা আমাদের মনের ওপর আঘাত করে। সে আঘাতকে তিনি তুলনা করেছেন দূর আকাশের বৃষ্টি‑ঝাপটার সঙ্গে, যা মাটির ওপর আঘাত করে বীজের অঙ্কুরের জন্ম দেয়—ইউরোপীয় চিন্তার প্রবেশটিও অনেকটা তেমন। তবে উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি থাকলেও ইংরেজরা থেকে গেল দূরে। আর এই দূরে থাকার কারণ কি রামমোহন চিহ্নিত সেই নবীন, নষ্ট রাজকার্যের অধিকারীরাই?—এখনও ভেবে দেখা যেতে পারে।

তবে মতপ্রকাশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে সত্য সকলের চোখের সামনে এনেছেন—প্রাচ্যের হিন্দু ও মুসলমানদের মতামত ছিল অতীতের শতাব্দীগুলোতে বদ্ধ। এর বদলে ইংরেজরা নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে, ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি, যা আমাদের মনের ওপর আঘাত করে। সে আঘাতকে তিনি তুলনা করেছেন দূর আকাশের বৃষ্টি‑ঝাপটার সঙ্গে, যা মাটির ওপর আঘাত করে বীজের অঙ্কুরের জন্ম দেয়—ইউরোপীয় চিন্তার প্রবেশটিও অনেকটা তেমন। তবে উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি থাকলেও ইংরেজরা থেকে গেল দূরে। আর এই দূরে থাকার কারণ কি রামমোহন চিহ্নিত সেই নবীন, নষ্ট রাজকার্যের অধিকারীরাই?—এখনও ভেবে দেখা যেতে পারে।

আরেকটি সত্য মানতেই হবে—কমিউনিস্ট বা প্রগতিশীল যখন পচে যায়, তার দুর্গন্ধই সবচেয়ে বেশি। তেমনি তরুণ বা নবীন, যে আসলে কুঁড়ি, সে যদি পচে যায়, তাহলে শুধু ফুল ফোটা বন্ধ হয় না—ফুলগাছের ভবিষ্যৎও নষ্ট হয়ে যায়।

তবু সত্য হলো, শত শত বছরের আবদ্ধ চিন্তার বাইরে গিয়ে আধুনিক ও ভবিষ্যতমুখী মতপ্রকাশের যে ক্ষীণ ধারা এ উপমহাদেশে, তা পাশ্চাত্য চিন্তার ফসল। বাস্তবে দিন‑রাত চব্বিশ ঘণ্টা মত প্রকাশ করা হলেও, যদি তা অতীতের কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা মূলত চণ্ডীমণ্ডপের ওই আলোচনা ও তাস‑পাশার অংশ হয়েই থাকে।

মতপ্রকাশ মূলত সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই। মতপ্রকাশকে যদি চণ্ডীমণ্ডপের শত শত বছরের পুরনো কাহিনী বা প্রাচ্যের আরও পাঁচটি অতীতে আটকে রাখা হয়, তবে ওই মতপ্রকাশ মূলত বদ্ধ পুকুরে ব্যাঙের ‘টুপ’ শব্দমাত্র।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেও সীমা লঙ্ঘনের অধিকার থাকতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে‑পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি।” তাই প্রকৃত মতপ্রকাশ কখনোই রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলের মধ্যে হয় না; ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে হয় না- বরং সেখানে দরকার পড়ে স্বাধীনতায় সীমা লঙ্ঘনের এক বাধাহীন অধিকার।

লেখক: সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক—সারাক্ষণ ও The Present World.

Sarakhon Report

Sarakhon Report