ভাষা নিয়ে রাজনীতি এবং সরকারের অবস্থান

ভারতে ভাষা মানেই এক ধরনের রাজনীতি। তাই ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন বললেন যে সরকার কোনো বিদেশি ভাষার বিরোধিতা করে না, তখন সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। যদিও তিনি এটাও বলেছেন যে, “নিজের ভাষাকে গৌরবান্বিত করার স্পৃহা থাকা উচিত।” কয়েক দিন আগে তিনি বলেছিলেন, “যারা ইংরেজি বলেন তারা শিগগিরই লজ্জিত হবেন।” বিরোধী দলগুলো এই মন্তব্যকে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার এক গোপন প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

বিজেপি বহুদিন ধরেই দেশে সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজির ব্যবহার কমানোর পক্ষে। দক্ষিণ ভারতের অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোতে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এরই মধ্যে মহারাষ্ট্র, যেখানে নিজস্ব ভাষাগত পরিচয়ের ইতিহাস খুব দৃঢ়, সেখানেও বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগে প্রাথমিক স্তর থেকে হিন্দি শেখানো নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

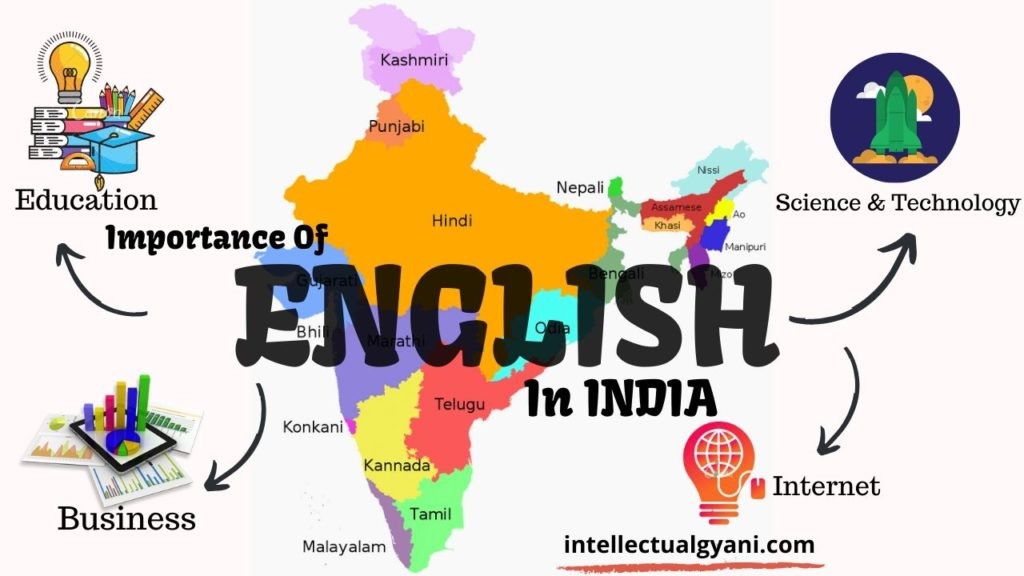

ভারতে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তার মূল কারণ

ভারতে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা খুব স্পষ্ট।

১. অর্থনৈতিক সুযোগের ভাষা:

এটি অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

২. আকাঙ্ক্ষার ভাষা:

ইংরেজি শেখা মানে শহুরে ও আধুনিক হয়ে ওঠা, এমনকি জাত-পাতের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসারও পথ।

৩. বিশ্বের সাথে সংযোগের মাধ্যম:

এটি বৈশ্বিক ধারণা ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট।

ভারতে ইংরেজি একটি সুবিধাজনক সংযোগকারী ভাষা হিসেবেও কাজ করে, যেখানে স্থানীয় ভাষাগুলোর ক্ষমতার রাজনীতি কাজ করে না। এ কারণেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতারা ইংরেজি নিষিদ্ধ করেননি। বরং এর মধ্যে সম্ভাবনা দেখে এর ব্যবহারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফলে ইংরেজি এদেশে এতটাই মিশে গেছে যে এর বিদেশি পরিচিতি প্রায় মুছে গেছে। এখন এটি আর ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক নয়, বরং ভারতের জ্ঞানশক্তির উত্থানের বাহক হিসেবে দেখা হয়। এমনকি চীনও ইংরেজি শিক্ষাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

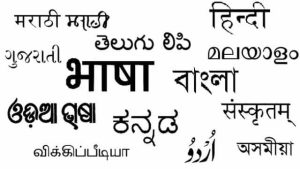

ভারতীয় ভাষাগুলোর প্রতি অবহেলা নয়

ইংরেজি শেখা মানে ভারতীয় ভাষাগুলোকে বাদ দেওয়া নয়। আসলে ভারতের বহু মানুষ অন্তত দুই বা তিনটি ভাষায় দক্ষ এবং তা ভবিষ্যতেও থাকবে। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, মাত্র দুই লাখ ঊনষাট হাজার মানুষ ইংরেজিকে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছে, কিন্তু আট কোটি তিরিশ লাখ মানুষ এটিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। তুলনায়, বাহান্ন কোটি মানুষ হিন্দিকে প্রথম ভাষা হিসেবে বলে, যেখানে গুজরাতির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লাখ।

এগুলো দেখে বোঝা যায়, ইংরেজি হিন্দি বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার জন্য হুমকি নয়।

স্থানীয় ভাষার উন্নয়নে রাজ্যের ভূমিকা

ভারতের রাজ্য সরকারগুলো স্থানীয় ভাষার প্রচার-প্রসারে কাজ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত জাতীয় পর্যায়ে হিন্দি চাপানোর প্রয়াস বন্ধ করা এবং সেই অর্থ রাজ্যগুলোকে দেওয়া যাতে তারা নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্থানীয় ভাষাগুলো সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে। তবে, কোন ভাষা শিখবে তা নাগরিকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বাস্তবতা: অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভাষার গ্রহণ

ভারতে ইংরেজির প্রসার মূলত মানুষের নিজের প্রয়োজনে হয়েছে, তেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই। কারণ এটি অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে। যে ভাষা ব্যবহারিক প্রয়োজনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, তার গুরুত্ব নিজের দেশেই হারিয়ে যায়—এক্ষেত্রে কোনো নীতি বা বক্তৃতা তাকে বাঁচাতে পারে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এবং ২০২৪ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে সরকার সংস্কৃত ভাষার প্রচারে দুই হাজার পাঁচশো বত্রিশ কোটি ঊনষাট লাখ টাকা খরচ করেছে—যা বাকি পাঁচটি শাস্ত্রীয় ভাষা (তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম ও ওড়িয়া)-এর জন্য বরাদ্দ সম্মিলিত একশো সাতচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকার চেয়ে সতেরো গুণ বেশি। তবুও এর ফল খুব সীমিত।

ন্যায্য ভাষানীতি দরকার

ভারতের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এমন একটি ভাষানীতি গ্রহণ করা, যা কোনো ভাষাকে বিশেষ সুবিধা বা বৈষম্য না করে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট