১৯৬০‑এর দশকের উত্তাল পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র‑জনতার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল এক তীব্র আহ্বান— “তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি!” আট আখরে গড়া এই স্লোগানটি বদলে দিয়েছে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের গল্প; ছয় দফা থেকে গণঅভ্যুত্থান, সেখান থেকে ১৯৭১‑এর মুক্তিযুদ্ধ— সর্বত্রই এর প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

স্লোগানের জন্ম

ছয় দফা আন্দোলনের পর ১৯৬৬‑তে যখন পূর্ব বাংলার বৈষম্য স্পষ্ট, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মিছিলে ছাত্ররা ছন্দ মিলিয়ে আওড়াতে শুরু করে “তুমি কে, আমি কে”। ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদে এই আহ্বানটি দু’টি কাজে লাগল— নিজস্ব পরিচয় নির্ধারণ এবং পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে জাগরণ। রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ শেষে ছাত্ররা সামষ্টিক কণ্ঠে স্লোগানটি তুলে ধরত, যা দ্রুত গ্রাম‑শহর পেরিয়ে সারা প্রদেশে ছড়িয়ে যায়।

১৯৬৯‑এর গণঅভ্যুত্থান ও স্লোগানের বিস্তার

আগ্রাতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা এবং আইয়ুব‑বিরোধী বিক্ষোভে এই স্লোগান নতুন জোয়ার তোলে। ঢাকার রাজপথে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিলে মিছিলে “তুমি কে, আমি কে— বাঙালি, বাঙালি” ধ্বনিত হলে পুলিশের গুলি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ— সবই যেন আরও ক্ষোভ উসকে দেয়। ১৯৬৯‑এর জানুয়ারি‑মার্চে গণঅভ্যুত্থানের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল এই ডাক; ছাত্রনেতাদের ভাষায়, “সুপরিকল্পিত পাকিস্তানি দমননীতি ভাঙার প্রথম হাতিয়ার ছিল আমাদের কণ্ঠের এই স্লোগান।”

আত্মপরিচয়ের নির্মাণ

স্লোগানটি ছিল মূলত দ্বৈত প্রশ্ন: “তুমি কে?”— শাসকগোষ্ঠী, পাঞ্জাবি সামরিক জান্তা; “আমি কে?”— শোষিত বাঙালি। দুই উত্তরের একই শব্দ “বাঙালি” উচ্চারিত হওয়ায় শ্রোতা‑উত্তরদাতার মাঝের দূরত্ব ঘুচে জাতিগত সংহতি তৈরি হয়। এই ভাষিক জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানি ইসলামী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প মানচিত্র অঙ্কন করে— নদী, মাটি, সংস্কৃতি, ভাষা ও স্মৃতির ভিত্তিতে।

মুক্তিযুদ্ধে স্লোগানের নতুন রূপ

২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সীমান্তের প্রশিক্ষণ শিবির— সর্বত্র মুক্তিযোদ্ধারা মনোবল উঁচু রাখতে স্লোগানটি ব্যবহার করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাটিকা কিংবা যুদ্ধযাত্রার গণসংগীতেও ‘তুমি কে, আমি কে— বাঙালি, বাঙালি’ স্থায়ী জায়গা পায়। “জয় বাংলা”র সঙ্গে যুগল স্লোগান হয়ে এটি ছিল অস্ত্রধারণের মানসিক প্রস্তুতি— “বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।”

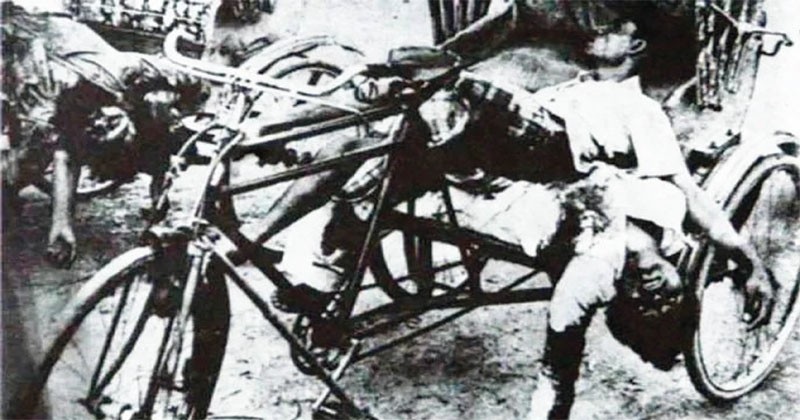

বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও দমন‑পীড়ন

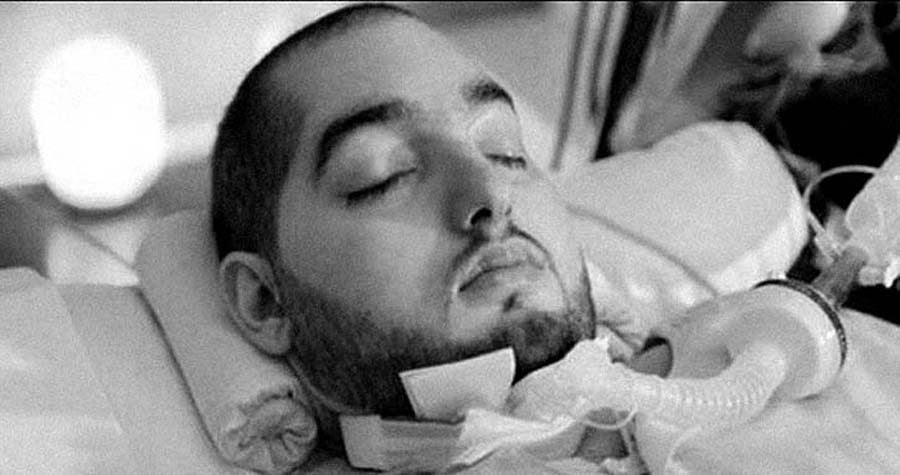

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের চোখে এই স্লোগান ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের প্রতীক। স্থানীয় শান্তি কমিটি, রাজাকার‑আল‑বদর সদস্যরা মিছিলে এ স্লোগান শুনলেই হামলা চালাত। ১৯৭১‑এর এপ্রিল‑মে‑তে খুলনা, কুমিল্লা ও রংপুরে রাজাকার বাহিনী ‘বাঙালি’ পরিচয় মুছে দিতে গ্রামে গ্রামে গণহত্যা চালায়— তাদের মতে এই স্লোগানই বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন। ফলে স্লোগানটি শুধু প্রতিবাদের নয়, রক্তের মূল্যও বহন করে।

শাহবাগ থেকে কোটা আন্দোলন— পুনর্জাগরণ

২০১৩‑র শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চে তরুণ প্রজন্ম এই জাতীয় সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত স্লোগান— “তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি”— আবারও উচ্চারণ করে। তবে ২০২৪‑এর কোটা সংস্কার আন্দোলনে স্লোগানটির এক ভিন্ন সংস্করণ— “তুই কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার!”— কিন্তু সচেতন বাঙালি পুনরায় তোলে; মূল স্লোগান অর্থাৎ ‘তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি’‑ যা সচেতন বাংলাদেশিদের কণ্ঠে স্বাধীনতার চেতনায় শাণ দেয়। প্রজন্ম বদলালেও জাতিগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক দাবিতে এ স্লোগানের আবেগ অম্লান।

উত্তরাধিকার

ছয় দশক ধরে “তুমি কে, আমি কে— বাঙালি, বাঙালি” শুধুই একটি স্লোগান নয়; এটি জাতির মনস্তত্ত্বে মিশে থাকা পরিচয়ের মন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের পরও যে কোনও সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সংকটে এ স্লোগানের প্রত্যাবর্তন বোঝায়— বাঙালির মুক্তি ও সাম্যের স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ। অতএব, ইতিহাসের পাতায় নয়, সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও এ আহ্বান বারবার ধ্বনিত হবে— “তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি!”

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট