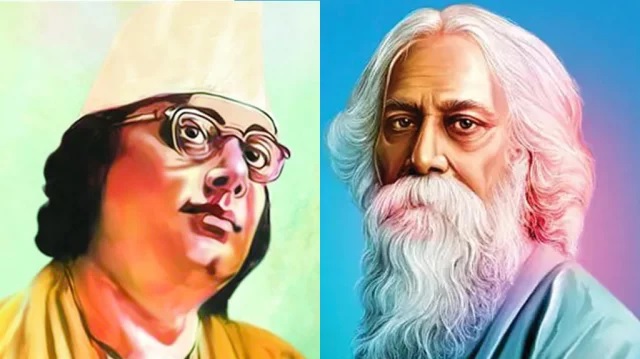

ভূমিকা: এক অদৃশ্য ভয়ের নাম রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল

বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম হলেন এমন দুটি নাম, যারা কেবল সাহিত্যিক নন-মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিবাদী চেতনার প্রতীকও। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দুই কবির সৃষ্টির বিরুদ্ধে একধরনের সুসংগঠিত মৌলবাদী বিরোধিতা চলে এসেছে। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা হোক বা আজকের দিনে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাকে খর্ব করার চেষ্টা–চিত্রটা একই রকম।

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র-বিরোধিতা: ‘হিন্দু‘ সংস্কৃতির আড়ালে বিদ্বেষ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে শুরু হয় একটি ধর্মীয় জাতিসত্তা নির্মাণের প্রচেষ্টা। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে ‘ভারতীয়’ সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তাঁকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে বাদ দেওয়ার নানা প্রয়াস নেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তীর শতবর্ষেও সরকারি অনাগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠী দাবি তোলে–রবীন্দ্রসংগীত নাকি ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থী।

তবে তৎকালীন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের ওপর এ আক্রমণ সফল হয়নি। বরং তা বাংলা জাতিসত্তা আন্দোলনের শক্তি হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠে এক রকম সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অস্ত্র।

নজরুল: মুসলমান অথচ বিদ্রোহী–এই দ্বৈত পরিচয়ে মৌলবাদীদের অস্বস্তি

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর কবিতা, গান ও প্রবন্ধে অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং মানবিকতার বার্তা উঠে এসেছে বারবার। ইসলাম, হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম–সব ধর্মের মহৎ দিকগুলো তিনি সমান গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এ কারণেই মৌলবাদীরা নজরুলকে দখলে নিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়।

১৯৭০-এর দশকে নজরুলকে ‘জাতীয় কবি’ ঘোষণার সময়ও এক ধরনের মৌন বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। কট্টর ভাবধারাকে সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণার সঙ্গে নজরুলের উদারমনস্কতা ও সাম্যবাদী চেতনা সাংঘর্ষিক। তাঁর ‘বিদ্রোহী’, ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’, কিংবা ‘মানুষ’ কবিতা বা তাঁর ধর্মীয় সংগীতগুলোতে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে–তা মৌলবাদীদের রক্ষণশীল এজেন্ডাকে চ্যালেঞ্জ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশেও কেন অব্যাহত শঙ্কা?

স্বাধীনতার পরও মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে নিয়ে আতঙ্কিত থেকেছে। ১৯৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসন আমলে আবারও বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ওপর ধর্মীয় ছাঁদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। সেই সময়ও রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার সীমিত করা হয়, নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ চেতনার বদলে কেবল ধর্মীয় সংগীত প্রচার বাড়ানো হয়।

মৌলবাদীদের শঙ্কা হলো–এই দুই কবির সাহিত্যিক উত্তরাধিকার একটি মুক্ত, সমন্বিত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ধারণাকে শক্তি জোগায়। তাঁরা জানেন, রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের ভাবনা যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, তবে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়বে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইতেও প্রভাব

যে কারণে পাঠ্যবইয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উপস্থিতি ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হয়। কখনো তাঁদের কবিতা বাদ, কখনো ব্যাখ্যার অপপ্রয়াস–সবকিছুর পেছনেই মৌলবাদী রাজনৈতিক চাপ কাজ করছে। শিশু-কিশোরদের অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক শিক্ষা না দিয়ে তাদের সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়ে আটকে রাখতে চায় এ গোষ্ঠী।

সংস্কৃতি মানেই বিরোধিতা নয়, বরং সংযোগ

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল–এই দুই কবির লেখনী এবং সংগীত শুধুমাত্র সাহিত্যের বিষয় নয়, বরং একটি সমাজের হৃদস্পন্দন। তাঁরা ধর্মের নামে বিভাজনের বিপরীতে মানবতাকে দাঁড় করিয়েছেন। ভয় নয়, বরং একে আলিঙ্গন করলেই বাংলাদেশ হবে একটি পরিপূর্ণ, সাম্যবাদী ও মানবিক রাষ্ট্র।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যতদিন থাকবেন, মৌলবাদীরা ততদিন অস্থির থাকবে

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা ও নজরুলের বিদ্রোহী মানসিকতা মৌলবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ, তাঁরা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুক্তির পথ দেখান। তাই মৌলবাদীদের ভয় তাঁদের সাহিত্য নয়–তাঁদের চেতনা। যতদিন এই দুই কবির উত্তরাধিকার বেঁচে থাকবে, ততদিন সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ তাদের স্থান পাবে না। সেই জন্যই তাদের ভয়, এবং সেই ভয়ই আমাদের আশার উৎস।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট