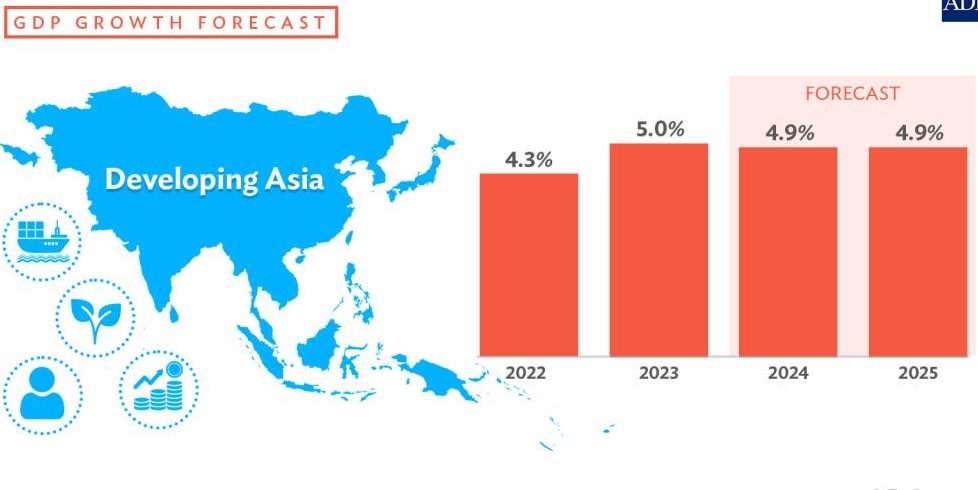

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০১১ সালে “এশীয় শতক” সম্পর্কে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, সেখানে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল—২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়া বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৪০% এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৫২% অংশীদার হবে। বাস্তবে ২০২৪ সালেই সেই অনুমান ছাড়িয়ে এশিয়া বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৫৫%‑এর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

একসময় “এশীয় শতক” শব্দবন্ধটি দ্রুত শিল্পায়ন, রপ্তানি‑নির্ভর প্রবৃদ্ধি ও গভীরতর বৈশ্বিকায়নের একক কাহিনি হিসেবে ভাবা হতো, যেখানে নেতৃত্ব দিত কয়েকটি ব্যতিক্রমী অর্থনীতি। আজ, যখন বহু পূর্বধারণা পুনর্মূল্যায়িত হচ্ছে, সেই কাহিনি নতুন রূপ পাচ্ছে। এশিয়ার পরবর্তী উত্থান আধিপত্য নয়, ভারসাম্যের গল্প—বিশ্বায়নের সঙ্গে স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতার, আকারের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির, অন্যদের কাছ থেকে শেখার সঙ্গে নিজস্ব মৌলিক ধারণায় নেতৃত্ব দেওয়ার।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো অতীতে কেবল জাপানের জন্য ব্যবহার হওয়া “গ্যালাপাগোস সিনড্রোম”‑এর নতুন মূল্যায়ন। আগে এটিকে ব্যবসায় শিক্ষায় সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা হতো—দেশীয় প্রয়োজন মেটাতে প্রযুক্তি তৈরি হলেও তা বিশ্বমঞ্চে টেকেনি। এখন, নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেওয়ার এ‑ধরনের উদ্ভাবনী পন্থাই বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। সম্ভবত ব্যবসায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলো নতুন করে লেখার সময় এসে গেছে।

সারা অঞ্চলে দেশগুলো নিজেদের বাস্তবতার সঙ্গে মানানসই সমাধান তৈরি করছে—মোবাইল‑প্রথম প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে ভিন্নধর্মী আর্থিক অবকাঠামো পর্যন্ত। এভাবে তৈরি হওয়া নকশাগুলো এখন বিশ্বজুড়ে অধ্যয়ন, অভিযোজন ও অনুকরণ করা হচ্ছে।

যেসব বাজারে মোবাইল ফোনই ডিজিটাল সেবার প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছিল, সেখানে সুপারঅ্যাপের জন্মের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। উইচ্যাট, আলিপে, গ্র্যাব ও গোজেকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আগের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা না থাকায় এক ছাতার নিচে পেমেন্ট, বার্তা, পরিবহন, কেনাকাটা ইত্যাদি যুক্ত করে সমন্বিত ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। আজ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও এসব সুবিধা অনুকরণের চেষ্টায় রয়েছে।

এশিয়ার প্রভাব ভোক্তাপর্যায়ের অ্যাপ ছাড়িয়ে আর্থিক পরিষেবা ও ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) নিরাপদ ও স্বল্প‑ব্যয়ে মাসে কয়েক শ কোটি লেনদেন পরিচালনার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ‑পূর্ব এশিয়ার কিউআর‑কোড‑ভিত্তিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক দ্রুত স্বীকৃতি ও আন্তঃকার্যকরিতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায়ও অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। সিঙ্গাপুরের সিঙ্গপাস ও ভারতের আধারের মতো কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল পরিচয়ব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের নীতি আলোচনায় প্রভাব ফেলছে।

“গ্রাহক” থেকে “মৌল উদ্ভাবক” হয়ে ওঠার এই যাত্রা এমন এক অঞ্চলে ঘটছে, যেখানে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি ও দ্রুততম বার্ধক্য—দুটি বৈরী বাস্তবতা পাশাপাশি বিদ্যমান। কোনো কোনো দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্মার্ট সিটি গড়তে অগ্রণী, আবার কোনো কোনো দেশে এখনও মৌলিক সংযোগই বাড়ানো হচ্ছে। ফলে এশিয়া একাধিক ধারায় উদ্ভাবন করছে—কিছু ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে, অন্য ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

এই জটিলতাই আবার শক্তির উৎস। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে জন্ম নেওয়া উদ্ভাবন কেবল দক্ষ ও সম্প্রসারণযোগ্যই নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীলও। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ডিজিটাল বৈষম্য ও ভৌগোলিক টানাপোড়েনের সময়ে এশিয়ার অভিযোজিত পথই হয়তো সবচেয়ে কার্যকর সমাধান দেখাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপান শ্রমিক‑সংকট ও বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধাশ্রম‑খাতে রোবট ও এআই ব্যবহার করে পথ দেখাচ্ছে—যে সমস্যাগুলো এখন অন্য অনেক দেশেও দেখা দিচ্ছে।

“এশীয় শতক” শব্দটি প্রথম প্রচলিত হওয়ার পর অনেক কিছুই বদলে গেছে। এখন যে চিত্রটি ফুটে উঠছে, তা আরও সূক্ষ্ম, বহুমুখী ও প্রেক্ষাপটনির্ভর। আগে প্রশ্ন ছিল, এশিয়া কতটা “পাশ্চাত্য হবে”; এখন বিশ্বের আগ্রহ—পরবর্তী কোন এশীয় ধারণা, প্রযুক্তি বা মডেল গ্রহণ করা যায়।

সম্ভবত এটিই—কোনো একক অর্থনৈতিক সূচকের চেয়ে—সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে সত্যিকার অর্থেই এশীয় শতক আমাদের সামনে উপস্থিত।

আরী সরকার

আরী সরকার