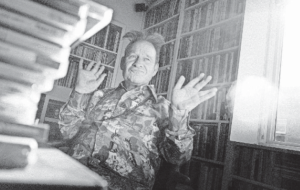

সুরের ভেতর মানবিক স্পর্শ

মিনিমাল মঞ্চসজ্জা, অথচ বিস্ফোরক আবেগ—অপেরা-নির্মাতা পিটার সেলার্সের কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি। অল্প আলো, প্রপস প্রায় নেই বললেই চলে; তবু সংগীতের কণ্ঠ আর যন্ত্র দিয়েই তিনি দর্শককে টেনে নেন এক নিটোল অনুভূতির জগতে।

‘মিউজিক ফর নিউ বডিজ’: কান্নাভেজা মহড়া

কয়েক সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কের ডেভিড গেফেন হলে ম্যাথিউ অকোয়েনের ‘মিউজিক ফর নিউ বডিজ’ পরিবেশনায় সেলার্স বলিষ্ঠ অথচ প্রায় আচারিক এক বিন্যাস তুলে ধরেন। পার্চেস কলেজের মহড়ায় ‘ডাউন’ শব্দটি বিপর্যস্ত সুরে বারবার ধ্বনিত হওয়ার সময় তিনি অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন—ক্যানসার চিকিৎসা ও জলবায়ু বিপর্যয়ের দুঃসহ কাব্যিক চিত্র তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সহশিল্পীরা জানেন, আবেগ প্রকাশে তিনি অকৃপণ; বড় করে জড়িয়ে ধরেন, হেসে ওঠেন, চোখ ভিজিয়ে নেন।

সমসাময়িক ব্যস্ততা ও নতুন প্রযোজনা

- ৬ জুলাই ফরাসি উৎসব আইক্স-অঁ-প্রোভঁসে ‘দ্য নাইন জুয়েলড ডিয়ার’—ভারী ইলেকট্রনিক সুর আর ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সংগীতের মিশ্রণে যৌন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতীকি গল্প—মঞ্চস্থ হয়েছে।

- অস্ট্রিয়ার সাল্ৎসবুর্গ ফেস্টিভ্যালে তিনি তুলে ধরেছেন মাহলারের ‘দাস লিড ফন ডার এর্দে’র ‘আবশিড’ ও শোয়েনবার্গের ‘এরভার্তুং’—মৃত্যু ও মানসিক বিভ্রমের বিষাদ জুটি।

সেলার্সের ভাষায়, “সংগীত আমাদের কষ্টকর সত্যগুলোকে কাব্যিকভাবে ছুঁতে শেখায়—নির্মম না হয়ে, অথচ গভীরভাবে।”

মোৎসার্ট থেকে আধুনিকতা: চার দশকের যাত্রা

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে, মাত্র ত্রিশেরও কম বয়সে, তিনি মোৎসার্টের তিন অপেরা যুগোপযোগী করে চমকে দেন—‘দ্য ম্যারেজ অব ফিগারো’ ট্রাম্প টাওয়ারে, ‘ডন জোভান্নি’ হারলেমে, ‘কোসি ফান তুতে’ রাস্তার ধারে ডাইনারে। এগুলোর চলচ্চিত্র সংস্করণ তাকে ‘অপেরা-বিদ্রোহী প্রতিভা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আজ আর সেই চমকপ্রদ সেট নেই; আছে অনাবৃত মঞ্চ, সংকেতময় ভঙ্গি আর শ্বাসটুকুও শুনতে পাওয়া সুর।

নতুন সঙ্গী, নতুন ভাষ্য

কাইয়া সারিয়াহো, জন অ্যাডাম্সসহ সমসাময়িক সুরকারদের সঙ্গে সেলার্সের যৌথ কাজ আধুনিক অপেরার গতিপথই অনেকটা নির্ধারণ করেছে। ‘নিক্সন ইন চায়না’ থেকে শুরু করে ‘দ্য ইন্ডিয়ান কুইন’-এ উপনিবেশবাদ, সাম্প্রতিক কাজে জলবায়ু ও সামাজিক হিংসা—সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো তোলেন তিনি, তবে সংগীতকেই সামনে রেখে।

শৈশবের পুতুলনাট্য থেকে বিশ্বমঞ্চ

পিটসবার্গের একটি পুতুলনাট্য থিয়েটারে দশ বছর বয়সে শিক্ষানবিশ ছিলেন সেলার্স। সেখানেই মিশে যায় মিশরীয় সুরে ‘রামপেলস্টিল্টস্কিন’ বা জাপানি কটো-সংগীতে ‘বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট’। সেই বৈচিত্র্যময় শিকড় তাকে আজও প্রভাবিত করছে—“পশ্চিমা সংগীতও কেবল পশ্চিমের নয়; সবকিছুই মিলেমিশে এক যৌথ নির্মাণ,” বলেন তিনি।

মহড়ায় উদারতা ও শিল্পীদের মুক্তি

রিহার্সালে তিনি খুঁটিনাটি নির্দেশ দেন—শব্দ যাতে স্পষ্ট শোনা যায়, ভঙ্গি যেন সুরের ভার বহন করে। কিন্তু ঠিক যখন অনুভব করেন দল এক আশ্চর্য সীমায় পৌঁছে গেছে, তখনই বিরতি দেন: “বারবার পিটিয়ে নয়, শিল্পীদের হাতেই পরের ধাপের বিস্ময় ছেড়ে দিতে হয়।”

ন্যূনতমতায় পূর্ণতার খোঁজ

সরল মঞ্চ, অল্প আলোক, অথচ তীব্র মানবিক সংযোগ—পিটার সেলার্স দেখিয়ে চলেছেন, অপেরায় প্রযুক্তি বা বিশাল সেট নয়, আসল শক্তি সুর ও মানুষের যৌথ হৃদকম্পনে। তার মঞ্চে আমরা দেখি মানুষকে উন্মুক্ত, ভঙ্গুর, তবু সংলগ্ন—আর সেখানেই পাশের আসনের দর্শকও হন আরেকজন সহযাত্রী।

শেষাংশে সেলার্সেরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়—“সংগীত মানুষকে নতুন ভাষা দেয়; অজানা বেদনা বোঝাতে কিংবা অন্ধকারে আলো জ্বালাতে।”

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট