লালবাগের সুন্দর একটি তৈলচিত্র পাই তা জোফ্ফানি বা অন্য যে কারো হতে পারে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ, শামীমের বইটিতে যে তেলচিত্রটি ছাপা হয়েছে তার রঙের ব্যবহার এক রকম। ওয়াকারের প্রবন্ধে ছাপা চিত্রটির রং আরেক রকম। হয়তো ওয়াকারের প্রবন্ধে ছাপা তৈলচিত্রটি সংস্কার বা পরিচ্ছন্ন করার পর তোলা।

লালবাগের দক্ষিণ ফটকের ছবিটি ডিটেলসে ভরপুর। শামীমের বইতে ছাপা প্রতিচিত্রে লালবাগের ফটকের জীর্ণদশা চোখে পড়ে, আলোছায়ায় এখানে ডিটেলসে যে কাজ তা পরবর্তীকালের চিত্রকরদের মধ্যে অনুপস্থিত। ফটকের বাইরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কিছু ফিগার। এর মধ্যে সামনে শাড়ি পরা ও শিশুর হাত ধরে থাকা রমণীটি দেশীয়। ছাগল, কুকুর দেশীয় আবহটা ফুটিয়ে তুলেছে। এ ফিগারগুলি না থাকলে এটি উত্তর ভারতের যে কোনো দৃশ্য বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে।

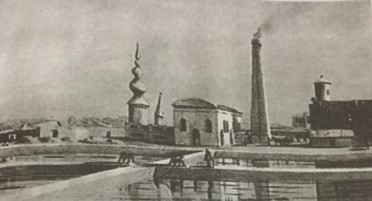

ঢাকার প্রথম ওয়াটার ওয়ার্কস, হেনরি মোলসওয়ার্থ, জলরং, ১৮৭৭

এখানে সবচেয়ে ব্যতিক্রম একটি উট। ঢাকায় তখন উটের ব্যবহার ছিল বা উট দেখা যেত এমন কোনো বিবরণ চোখে পড়ে না। হাতি ছিল এবং পরবর্তীকালে অনেকের, বিশেষ করে ডয়লির ছবিতে হাতির দেখা পাওয়া যায়, বিভিন্ন বিবরণেও। উচাট তিনি কেন ব্যবহার করলেন? বৈচিত্র্য আনার জন্য? নাকি লালবাগ ফটকের কোনো আলোকচিত্র বা রেখাচিত্র দেখে ফটকের ছবিটি কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে কলকাতায় বসে এঁকেছিলেন? ঢাকা সম্পর্কে যেহেতু তাঁর কোনো ধারণা ছিল না, তাই উটের ছবিটি বসিয়ে দিয়েছেন। আসলে এসম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যাবে না। শুধু বলা যাবে, লালবাগের সুন্দর একটি তৈলচিত্র পাই তা জোফ্ফানি বা অন্য যে কারো হতে পারে।

শামীম উল্লেখ করেছেন, হোম একটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন এবং ধরে নিতে পারি সেটি লালবাগ দুর্গের প্রাকার নিয়ে আঁকা। যদিও ওয়াকার একবার এটি অজানা এক ইউরোপীয় শিল্পীর ছবি, ১৮০০, আরেকবার রবার্ট হোম, ১৭৯৯ বলে উল্লেখ করেছেন। হোম ১৭৯৮-৯৯ সালে ঢাকা এসেছিলেন। সুতরাং অনুমান করে নিতে পারি এটি ১৭৯৯ সালে আঁকা এবং শিল্পী রবার্ট হোম।

(চলবে)

মুনতাসীর মামুন

মুনতাসীর মামুন