বৈশ্বিক ই-বর্জ্যের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন গড়ে কোটি কোটি টন ইলেকট্রনিক বর্জ্য জমা হচ্ছে। জাতিসংঘের হিসাবে, ২০২২ সালে ৬২ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়—যা একসাথে সাজালে পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর ট্রাকের সারি তৈরি হবে। কিন্তু এর মাত্র ২২ শতাংশ পুনর্ব্যবহার করা হয়। বাকি অংশ ফেলা হয় ল্যান্ডফিল বা পোড়ানো হয়। শুধু ২০২৪ সালেই প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের কাঁচামাল অপচয় হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এই অপচয় বেড়ে দাঁড়াবে ৮০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

ই-বর্জ্যের ভেতর থেকে কাঁচামাল উদ্ধার করা সহজ নয়। যন্ত্রাংশ গুঁড়িয়ে ফেললে অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। অথচ যদি আলাদা করে খোলা যেত, তাহলে তারের ভেতর থেকে তামা, সার্কিট বোর্ড থেকে স্বর্ণ-রূপা, ব্যাটারি থেকে লিথিয়াম-কোবাল্ট-নিকেল এবং মোটর থেকে বিরল ধাতব চুম্বক উদ্ধার করা সম্ভব।

শ্রমঘন প্রক্রিয়া ও রোবটের সীমাবদ্ধতা

এখনও পর্যন্ত যন্ত্রাংশ খোলা ও আলাদা করা শ্রমঘন ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। প্রচলিত রোবট একধরনের পণ্য জোড়া লাগাতে পারদর্শী হলেও হাজারো ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র চিনে খুলতে পারে না। ফলে পুনর্ব্যবহার কার্যক্রমে এগুলো তেমন কাজে আসে না।

কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত নতুন প্রজন্মের রোবট এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ

কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পণ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য বিশেষ রোবট তৈরি করছে। যেমন—অ্যাপল তৈরি করেছে “ডেইজি” নামের একটি রোবট, যা প্রথমে কেবল এক ধরনের আইফোন খোলার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু এআই যুক্ত হওয়ার পর এখন ২০টিরও বেশি মডেল খুলতে পারে।

মাইক্রোসফটও তৈরি করছে হার্ডডিস্ক খোলার রোবট। সাধারণত এগুলো তথ্য নিরাপত্তার জন্য পুরোপুরি গুঁড়িয়ে ফেলা হয়, কিন্তু রোবট ব্যবহার করলে শুধু তথ্যধারক প্ল্যাটার নষ্ট করলেই হয়।

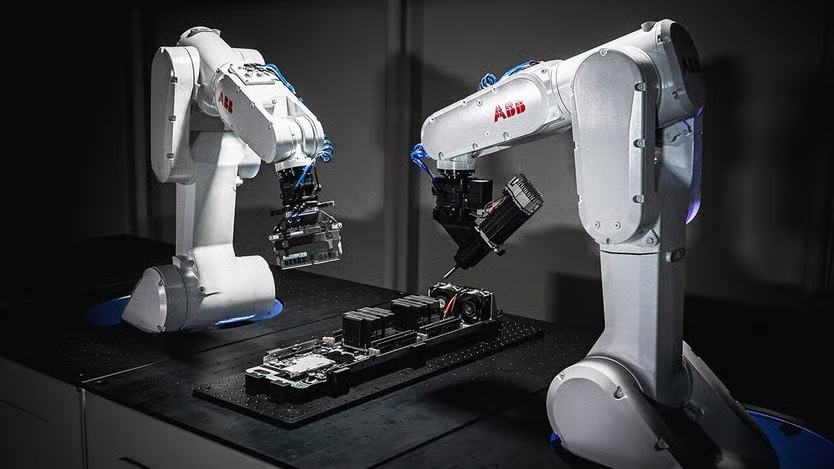

এছাড়া সুইডিশ-সুইস কোম্পানি এবিবি যুক্তরাষ্ট্রের রিসাইক্লার মোলগের সঙ্গে মিলে ডেটা সেন্টারের বিশাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ভেঙে উপাদান পুনরুদ্ধারের জন্য রোবটিক “মিনিফ্যাক্টরি” নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।

জার্মান গবেষকদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা

জার্মানির মাগডেবার্গ শহরের ফ্রাউনহোফার ইনস্টিটিউটের জোসে সায়েঞ্জ এবং তার দল আরও বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। তারা এমন একটি রোবটিক সিস্টেম তৈরি করছে যা সাধারণ রিসাইক্লিং সেন্টারেও ব্যবহার করা যাবে—যেখানে ফোন থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি, সৌর প্যানেল পর্যন্ত নানা জিনিস খোলা সম্ভব হবে।

তাদের শুরুটা হয়েছে পুরোনো ডেস্কটপ কম্পিউটার দিয়ে। রোবট প্রথমে ক্যামেরা দিয়ে যন্ত্র শনাক্ত করে, তারপর অনলাইনে ম্যানুয়াল বা টিউটোরিয়াল খুঁজে বের করে। একবার সঠিকভাবে চিহ্নিত হলে এআই নির্ধারণ করে কোন যন্ত্রাংশ কাঁচামাল হিসেবে বা পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য। তারপর একটি খোলার ধাপ তৈরি করে রোবটের হাতে থাকা ড্রিল, স্ক্রু ড্রাইভার ও গ্রিপার ব্যবহার করে অংশগুলো আলাদা করে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

এখন পর্যন্ত রোবট আলাদা আলাদা ধাপে কাজ করতে পারে। গবেষকরা ধীরে ধীরে সব ধাপ একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ রোবটিক সিস্টেম বানাচ্ছেন।

তাদের ধারণা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এমন রোবট তৈরি করা সম্ভব হবে যা রিসাইক্লিং সেন্টারে টিভি, রেফ্রিজারেটরসহ সব ধরনের যন্ত্র খুলতে পারবে। তবে যে কোম্পানিগুলো কেবল নিজেদের সীমিত পণ্য পুনর্ব্যবহার করবে, তারা আরও দ্রুত কার্যকর সমাধান পেতে পারে।

বিশ্বজুড়ে এখন অনেক দেশই আইন করে কোম্পানিগুলোকে তাদের পণ্যের ‘শেষ জীবনের’ দায়িত্ব নিতে বাধ্য করছে। ফলে এআই-চালিত স্মার্ট রোবটের উত্থান কোম্পানিগুলোকে আরও বেশি করে ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই উদ্যোগ ইলেকট্রনিক বর্জ্যকে শুধু পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর করবে না, বরং বিলিয়ন ডলারের কাঁচামাল পুনরুদ্ধারের পথও খুলে দেবে।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট