বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ নির্বাচন জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের সবচেয়ে বড় সুযোগ। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক—সবার মাঝেই একটি অস্বস্তি, সংশয় ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। কেন মানুষ এমন দ্বিধার মধ্যে আছে, তার পেছনে রয়েছে নানা জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ।

রাজনৈতিক অস্থিরতার ইতিহাস

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বহুবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। এক সময় সামরিক শাসন, আবার কখনো দলীয় দ্বন্দ্ব, কখনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন—এসব অভিজ্ঞতা জনগণকে শিখিয়েছে যে নির্বাচনের সময় সহিংসতা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রায় প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগে ক্ষমতা দখল ও টিকে থাকার লড়াইয়ে প্রবলভাবে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ মনে করেন, নির্বাচন মানে শুধু ভোট দেওয়া নয়, বরং সংঘর্ষ ও অশান্তির ঝুঁকি।

সুষ্ঠুতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

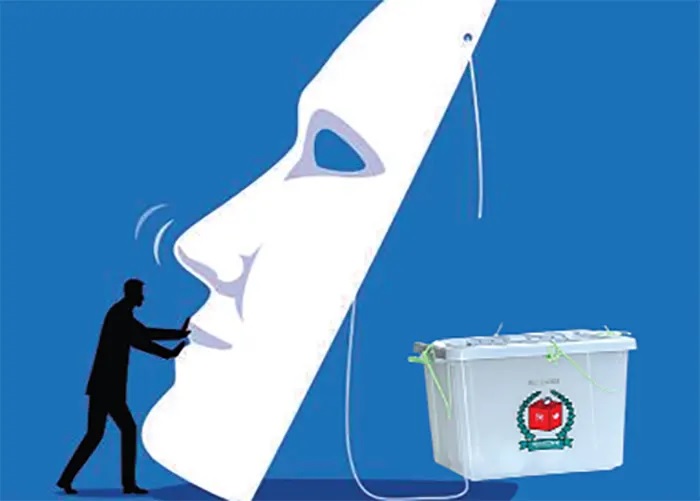

ভোটারদের দ্বিধার সবচেয়ে বড় কারণ হলো নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন। দেশের ইতিহাসে বহু নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট, ব্যালট বাক্স ভর্তি, বিরোধী প্রার্থীদের উপর হামলা কিংবা তাদের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এসব কারণে জনগণ মনে করেন, তাদের ভোটাধিকার প্রায়ই হরণ করা হয়।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকা, ২০১৮ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে প্রবেশের আগেই ভোট দেওয়া হয়ে যাওয়া কিংবা দিনদুপুরে দখল—এসব ঘটনা ভোটারদের মনে আস্থাহীনতা তৈরি করেছে। ফলে আজও অনেকে প্রশ্ন করেন—”আমাদের ভোট আসলেই কি গণনা হবে?”

আন্তর্জাতিক চাপ ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব

বাংলাদেশের নির্বাচন শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় নয়; আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক উন্নয়ন সহযোগী দেশ বাংলাদেশের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে মন্তব্য করেছে। ভিসা নীতি, প্রতিবন্ধকতার হুমকি কিংবা পর্যবেক্ষক পাঠানোর ঘোষণা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সাধারণ ভোটাররা ভাবছেন, আন্তর্জাতিক চাপ কি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে, নাকি কেবল কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার হবে? অনেকেই বলেন, আন্তর্জাতিক চাপ থাকলেও বাস্তবে পরিবর্তন হয় না। এই অনিশ্চয়তাও জনগণের দ্বিধা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জনগণের প্রত্যাশা বনাম হতাশা

ভোটারদের মনে দুই রকম অনুভূতি কাজ করে। একদিকে পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে হতাশা।

- • পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা: অনেকেই চান,নির্বাচন হবে এমন এক মাধ্যম যেখানে সঠিক নেতৃত্ব বেছে নেওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে দেশের দিকনির্দেশনা বদলাবে।

- • হতাশা: আবার অনেকে বলেন, “যে-ই আসুক ক্ষমতায়,আমাদের জীবনে তেমন কিছুই বদলায় না।”

অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব ও বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলো জনগণের ভোটাভ্যাসকে প্রভাবিত করে। মানুষ মনে করে, এসব মৌলিক সমস্যার সমাধান নির্বাচনভিত্তিক নেতৃত্ব দিতে পারবে কি না, সেটাই অনিশ্চিত। ফলে জনগণ ভোট দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়ে।

নিরাপত্তা ও সহিংসতার শঙ্কা

বাংলাদেশের নির্বাচনের সঙ্গে সহিংসতা প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে-পরে সংঘর্ষ, মিছিল-মিটিংয়ে দমনপীড়ন, বিরোধীদের গ্রেফতার, গ্রাম-শহরে হামলা—এসব দৃশ্য বহুবার দেখা গেছে।

সাধারণ ভোটাররা মনে করেন, ভোট দিতে গেলে শারীরিক ঝুঁকি নিতে হয়। অনেকেই বলেন, “ভোট দিতে গিয়ে যদি মারধোর খেতে হয় বা বিপদে পড়তে হয়, তবে কেন যাব?” এ ধরনের শঙ্কা ভোটার উপস্থিতি কমিয়ে দেয় এবং জনগণের মনে দ্বিধা আরও গভীর করে তোলে।

প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন

নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জনগণের বড় অংশই বিশ্বাস করে, তারা ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবে কাজ করে। ভোটকেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের দাবি, ইসি’র স্বাধীনতার প্রশ্ন—এসবই আসলে আস্থাহীনতার প্রতিফলন।

যখন মানুষ মনে করে প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়, তখন তারা ভাবে তাদের ভোটের মূল্য নেই। এই ধারণাই নির্বাচনের প্রতি অনীহা বাড়িয়ে দেয়।

গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রবাহ

বাংলাদেশে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলে নানা চাপ ও বাধার মুখে পড়ে। অনেক সময় বিরোধী দলের বক্তব্য সঠিকভাবে প্রচারিত হয় না। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কাকে ভোট দিলে সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ভোটাধিকার

বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ডলারের সংকট, ব্যাংক খাতের দুরবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সংকট মানুষকে ব্যস্ত রেখেছে দৈনন্দিন টিকে থাকার সংগ্রামে। ভোটাধিকার প্রয়োগের আগ্রহ অনেকের মাঝেই কমে গেছে, কারণ তাদের কাছে সংসারের খরচ চালানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

একজন রিকশাচালক বা দিনমজুর যখন প্রতিদিনের আয়ের চিন্তায় ডুবে থাকে, তখন তার কাছে নির্বাচন বিলাসিতার মতো মনে হয়। এ বাস্তবতা জনগণের ভোটাভ্যাসকেও দুর্বল করে তুলছে।

তরুণ ভোটারদের দ্বিধা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশই তরুণ। কিন্তু অনেক তরুণ ভোট দিতে যান না। তাদের অনেকে বলেন, রাজনীতি দূষিত, নেতাদের প্রতি আস্থা নেই। অনেকে আবার বিদেশে পড়াশোনা বা কাজ করতে যাওয়ার স্বপ্নে ব্যস্ত, তাই দেশের রাজনীতিতে আগ্রহ কম।

যদি তরুণ প্রজন্ম ভোট দেওয়ায় অনাগ্রহ থাকে, তবে নির্বাচনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে দ্বিধা আরও ঘনীভূত হয়।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঘাটতি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে শত্রুভিত্তিক। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল একে অপরকে ধ্বংস করার প্রতিযোগিতায় নামে, জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এ অবস্থায় জনগণ মনে করে, নির্বাচন আসলে ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াই, তাদের স্বার্থ এখানে গৌণ।

দ্বিধা থেকে উত্তরণের পথ

জনগণের এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে—

স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন: নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

নিরপেক্ষ প্রশাসন: আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা জরুরি।

রাজনৈতিক সমঝোতা: প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: সংবাদমাধ্যমকে মুক্তভাবে কাজ করতে দিলে জনগণ সঠিক তথ্য পাবে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড: আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও মানদণ্ড মানলে জনগণের আস্থা কিছুটা ফিরবে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো জাতীয় সাধারণ নির্বাচন নিয়ে দ্বিধায় আছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচনী সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক চাপ, নিরাপত্তা ও সহিংসতার আশঙ্কা—সব মিলিয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারছে না নির্বাচনে তাদের ভোট গণ্য হবে কি না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে জনগণের এই দ্বিধা দূর করতে হবে। স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই কেবল সেই আস্থার ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

নাদিরা ইসলাম

নাদিরা ইসলাম