বিচারপতি মুনির যখন সংসদের সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন, তিনি দেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক ভিত্তিটিই ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানে সার্বভৌম ক্ষমতা তখন থেকে শক্তিশালীর দখলযোগ্য এক পুরস্কারে পরিণত হলো।

এটা শুরু হয়েছিল বিচার বিভাগ দিয়ে—অথবা অন্তত বিচার বিভাগ যা করতে সক্ষম ছিল তা দিয়ে।

সংবিধান চূড়ান্ত হওয়ার কয়েক মাস আগে—অর্থাৎ এই সপ্তাহেই ৭১ বছর আগে—পাকিস্তানের প্রথম পার্লামেন্ট ব্যবস্থায় একটি সেফটি ভালভ যুক্ত করেছিল। এর নাম ছিল রিট এখতিয়ার।

এ পরিবর্তন বুঝতে আইনজীবী হওয়া লাগত না: উচ্চতর আদালত এখন ‘রিট’ নামে বিশেষ আদেশ দিতে পারবে। এসব রিটের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য করা যাবে, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করা যাবে।

আর সেই অপব্যবহার সম্পর্কে হাউসের কিছু জানাশোনা ছিলই: সালটা ১৯৫৪; আইন—আর কে তা প্রণয়ন করবে—সেটিই ছিল গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দু। খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা সদ্য ‘ডিপ স্টেট’-এর হাতে পতন ঘটিয়েছে; দুই পক্ষের টানাপোড়েনকে কেউ কোথাও ‘বেঙ্গল’ বনাম ‘পাঞ্জাব’ গোষ্ঠী (সরলীকৃত), আবার কোথাও ‘ফেডারালিস্ট’ বনাম ‘কেন্দ্রপন্থী’ (ভ্রান্তিকর) বলে ডাকত।

কিন্তু প্রকৃত লড়াই ছিল নির্বাচিত বনাম অনির্বাচিত শক্তির—একটি ‘ফোরাম’ গোষ্ঠীর বিপরীতে ‘ফর্ট্রেস’ গোষ্ঠী। ন্যায্যতার খাতিরে বলা যায়, প্রথমটি যেমন বাড়াবাড়ি করতে পারত, দ্বিতীয়টিও তেমনি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারত। তবে যা বলা যায় না, তা হলো—দুই পক্ষই সমানভাবে বৈধ ছিল।

শেষ পর্যন্ত বিচার বিভাগই ওই প্রশ্নের জবাব দেবে—নতুন সংশোধনী তাদের অবস্থানকে শক্ত করেছে। “রিট হলো স্বর্গের ফুল, এবং পাকিস্তানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে তাদের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার মতো পরিসর নেই,” লাহোরের কলেজ শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন বিচারপতি এম. আর. কায়ানি।

অবশ্য শর্ত ছিল—পার্লামেন্ট যেন বিচারকদের পাশে থাকে। বিচারপতি কায়ানি বলেছিলেন, “সুপ্রতিষ্ঠিত মতামতই ভালো আইন তৈরি করে, এবং এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে, তোমাদের উচিত সেই বাঙালি সদস্যদের দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করা—যাঁরা প্রয়োজনীয় আওয়াজ তুলেছিলেন।”

স্বর্গের ফুল: প্রথম সংশোধনী

প্রয়োজনীয় সেই আওয়াজ ওঠে ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মে, যখন ওই বছরের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ‘গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট’—পাকিস্তানের অস্থায়ী সংবিধান—এ রিট-বিধান যুক্ত করা হয়।

আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন আইন-মেধাবী এ. কে. ব্রোহি, যার আনুগত্য ছিল ঋতুভিত্তিক: ফোরাম বা ফর্ট্রেস—কোনোটার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ নয়; ব্রোহি পরিস্থিতিভেদে যে পক্ষ এগিয়ে, সেই পক্ষে হেলে পড়তে পারতেন।

রিট ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সক্ষম—তিনি অ্যাসেম্বলিকে বললেন—“সাধারণ প্রক্রিয়ায় যাওয়ার চেয়ে অনেক দ্রুততরভাবে।” ফলে উচ্চ আদালতসমূহ “জনগণের অধিকারের অভিভাবক” হয়ে উঠবে।

বিরোধীদলীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—দুঃখজনক পরিণতির মুখোমুখি পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা—ও একমত হলেন। “… আমার প্রদেশে যেভাবে নির্বিচারে গ্রেপ্তার হয়েছে… জনগণের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে।” আজ আন্দোলনরত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের মামলার কথা শুনলে দত্ত কী বলতেন—সে কথা ভাববার।

তবু তিনি শেষ করলেন এভাবে: “আমি সরকারকে অভিনন্দন জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না, কারণ জনগণকে নির্বাহী জুলুম থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এমন বিল আনা হয়েছে।”

প্রথম সংশোধনী পাস হলো। আশা ছিল—জুলুম করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

দুর্ব্যবহারের পথ: বিচারকদের ‘স্থানান্তর’

মজার বিষয়, আধা শতাব্দীরও বেশি আগে—লাহোরের বিচারপতি সারফরাজ দোগর যখন ইসলামাবাদ হাই কোর্টে দেখা দেবেন, তারও আগে—উচ্চ আদালত থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক স্থানান্তরের আইন আনা উচিত কি না, তা নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল।

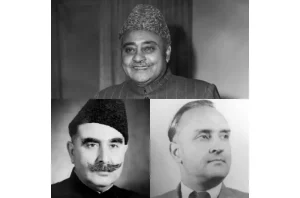

ফোরাম গোষ্ঠীর আবদুর রব নিশতার ও মাহমুদ হুসাইনের মুখে গুঞ্জন শোনা গেল—যাঁরা ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রথম অভ্যুত্থানে সদ্য মন্ত্রিসভা থেকে অপসৃত (লন্ডনের কেবলসে লেখা ঘৃণার মিলিত প্রভাব—ইস্কান্দার মির্জা ও ব্রিটিশ আমলারা—তাদের অপসারণে ভূমিকা রেখেছিল)।

নিশতার চাইতেন—এমন আইন যাতে একেবারেই না আনা হয়: ফেডারেল ব্যবস্থায় সব প্রদেশেই স্বশাসিত বিচার বিভাগ থাকা চাই। নচেৎ আইনটি “নির্দিষ্ট একটি বিচারিক এককের বাইরের কোনো ভদ্রলোককে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ” দেবে, যা যে হাই কোর্টে তিনি দায়িত্বে আছেন, সেটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

মাহমুদ হুসাইনও বললেন—বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আনা আইনটি উল্টো খারাপ হতে পারে, যদি নির্বাহী ইচ্ছেমতো বিচারককে এদিক-সেদিক পাঠানো শুরু করে: “কিছু পরিস্থিতিতে এই ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে।” তাঁর প্রস্তাব—এ ধরনের স্থানান্তরের উদ্যোগ কেবল বিচার বিভাগ থেকেই আসবে, এবং পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির সুপারিশে হবে।

অবলিখিত থাকল—যদি প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরাও নির্বাহী দ্বারা মনোনীত হন—তবে কী হবে—যেমন আজকের ২৬তম সংশোধনীর বিভ্রাট সেটি অনুমোদন করে।

লড়াইয়ের কারণগুলো

রিট দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতেই, ‘লং পার্লামেন্ট’ গভর্নর-জেনারেলের দিকে নিশানা তাক করল—যিনি এক নির্ভীক প্রবীণ, ইস্কান্দার মির্জার আমলারা ও আইয়ুব খানের জেনারেলদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন।

ফোরাম গোষ্ঠীর যে সব অপমান ফর্ট্রেস গোষ্ঠীর হাতে সহ্য করতে হয়েছে, তা ছিল তিক্ত ও বহু: লাহোরে মার্শাল ল, করাচিতে অভ্যুত্থান, ঢাকায় জরুরি—সবই এক বছরের মধ্যে।

কিন্তু সমাধান—এ কথা সদস্যরা জানতেন—শুধু স্থায়ী রাজনৈতিক বন্দোবস্তই দিতে পারে—যা প্রয়াত নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা-ই লিখবেন। সারকথা—গণতন্ত্র—যা আসবে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে।

প্রথম অভ্যুত্থানে অপসৃত: নাজিমুদ্দিন, নিশতার, মাহমুদ হুসাইন

ক্ষুদ্রতর উদ্দেশ্যও ছিল। সদ্য অপসৃত মন্ত্রিসভার নাজিমুদ্দিন ও মাহমুদ হুসাইন গভর্নর-জেনারেলের শুদ্ধি অভিযানের কথা না ভুলেছেন, না ক্ষমা করেছেন; এখন তাদের লক্ষ্য ছিল ফেডারেল ভবিষ্যৎ।

বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতিদ্বন্দ্বীরা—যাদের বেশিরভাগই যে ‘ভালুক’ তাদের বেছে নিয়েছে তাকে খোঁচাতে চাইত না—ব্রোহির মতো ব্যতিক্রম ছিল; তিনি স্থায়ীভাবে মোড়লদের গ্লাভসধারী হাতকে বন্ধ করার সুবিধা দেখছিলেন।

এদিকে পূর্ববঙ্গের সদস্যরা—আজকের ‘মাওলানা’ নয়, সাহসী ও দৃপ্ত ফজলুর রহমানের মতো—পশ্চিম পাকিস্তানের আসনগুলোকে এক ব্লকে জুড়ে দেওয়ার পাঞ্জাবি জমিদার শ্রেণির পরিকল্পনায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালিরা যেহেতু জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে সংসদেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে হবে।

আত্মরক্ষার প্রেরণাও কাজ করছিল: কাইয়ুম খানের মতো বেশি রুক্ষ সদস্যরা PRODA—তৎকালীন দুর্নীতিবিরোধী আইন—নিয়ে ভয় পাচ্ছিলেন; গভর্নর-জেনারেল শিগগিরই হয়তো তা দিয়ে তাদের মাথায় প্রহার করবেন।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও হাউস লিডার বগরাও—বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার কথা একদম শেষ মুহূর্তে জেনেছিলেন—তবু সায় দিলেন।

কারণ, অনুমান ছিল—সংবিধান পাস হলে এসব ব্যাধি সারবে। সেই মাসেই ব্রিটিশ এক কেবলসের ভাষ্য: “পাকিস্তানি রাজনীতিকদের প্রেরণা এত জটিল যে আগে থেকে তাদের অবস্থান কী হবে তা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব।”

যা বলা যেত, তা হলো—“নতুন সংবিধান এখন খুবই কাছাকাছি।”

সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহ: গভর্নর-জেনারেলের দাঁতভাঙা জবাব

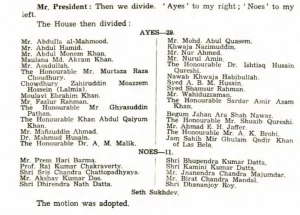

১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ভোররাতে নতুন সংবিধানের শেষ খসড়া তৈরি হলো। তখন অ্যাসেম্বলিতে লীগারদের মধ্যে কেবল ২৯ জন সমর্থক বাকি—যাদের ২৮ জনই পাঞ্জাবের বাইরের।

এই প্রতিরোধ খুব কম কভারেজ পেল—আংশিক কারণ এর রচয়িতারা ছিলেন নীরস লীগপন্থী রক্ষণশীলরা—পূর্ববঙ্গ, সিন্ধ ও আজকের খাইবার-পাখতুনখোয়া থেকে—যারা ছিল পাঞ্জাবের ‘ওয়ান ইউনিট’পন্থী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি বিপরীতে।

কিন্তু তাদের বিলটি ছিল বিস্ফোরক: সিন্ধের এম. এইচ. গাজদার প্রস্তাবিত পঞ্চম সংশোধনী, স্পিকার তমিজউদ্দিন তা ত্বরান্বিত করলেন। মাত্র ১০ মিনিটে ‘হ্যাঁ’ ধ্বনি উঠল: এস্টাবলিশমেন্ট তিরস্কৃত হলো, গভর্নর-জেনারেলের কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙার ক্ষমতা খর্ব হলো, আর মন্ত্রিসভা সংসদের আস্থার ওপর নির্ভরশীল হলো।

সেপ্টেম্বরে ভোটে, মাত্র ১০ মিনিটে ২৯টি ‘হ্যাঁ’ গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা ছেঁটে দিল এবং মন্ত্রিসভাকে সংসদের আস্থার সঙ্গে বাঁধল।

১৯৫৪ সালের খসড়া সংবিধানে বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হলো, বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দেশের প্রধান বিচারপতির হাতে ন্যস্ত হলো, আর ‘ওয়ান ইউনিট’ ধারণা সরাসরি কবর দেওয়া হলো।

“দেশকে কেবল বলা যায়—যা ভালো সম্ভব ছিল, তা-ই হয়েছে,” সমাপ্ত করলেন ব্রোহি, যোগ করলেন—“শেষ বিচারে কেবল উত্তরসূরীরাই যোগ্য বিচারক।” সংবিধান মুদ্রণালয়ে পাঠানো হলো; সংবাদপত্র থেকে উল্লাস ভেসে এলো।

“পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রাণ ফিরে পেয়েছে”—বলল ডন, অ্যাসেম্বলির “উদ্যম, গতি আর দৃঢ়তা”কে অভিনন্দন জানিয়ে। বহু বছরের হৃদয়ভাঙা শেষে—তারা তাদের দায়িত্ব পূরণ করেছে।

সবাই তেমন উচ্ছ্বসিত ছিল না: খবর শুনেই লন্ডনের কপালে ঘাম—ফোরাম গোষ্ঠী হয়তো পশ্চিমা জোট ছাড়বে; SEATO প্রত্যাখ্যান করবে, এমনকি কমনওয়েলথ থেকেও বেরিয়ে যাবে। পাঞ্জাবের জমিদার শ্রেণি কাঁদল—বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানতে হবে। ভবিষ্যৎ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব পুরো অধিবেশনটিকে তুলনা করলেন ‘রাত্রিকালীন খুনের’ সঙ্গে।

শীঘ্রই এমন কোনো শক্তিকেন্দ্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হলো যে অ্যাসেম্বলির ওপর বিরক্ত নয়। তাতে আরেকটি আগুন—লীগ তার ভাগ্য মেরামত করে ফাতিমা জিন্নাহকে দলনেতার প্রস্তাব দিল। প্রায় সব মাপকাঠিতে—ফর্ট্রেস গোষ্ঠী ১৯৫৪ শেষ করছিল তাদের ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্নের মাঝখানে।

ফাতিমা জিন্নাহকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আহ্বান জানানো হলো—ঠিক তখনই আইয়ুব খান দলটিকে অ্যাসেম্বলি থেকে উৎখাতের দিকে এগোচ্ছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১১ বছর পর, ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চূড়ায় উঠবে।

তবু ‘ফর্ট্রেস’ ততক্ষণে জেগে উঠল: উত্তরে বিশ্রামে থাকা গভর্নর-জেনারেল তড়িঘড়ি ফিরে এলেন। জেনারেল আইয়ুব ও মুসার স্মৃতিকথায় প্রায় একই বয়ান—পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে তাদের টালমাটাল অবস্থা: ২৩ অক্টোবর গুলামের বাসভবনে এক অবাস্তব বৈঠকে—গভর্নর-জেনারেল—কঠিন তক্তার ওপর শুয়ে—অতিথিদের গালাগাল করলেন, আইয়ুবকে ক্ষমতা নিতে বললেন, বগরাকে আর সুযোগ দিতে অস্বীকার করলেন।

পরের রাতেই ‘সমঝোতা’—আইয়ুব সৈন্য নাড়ালেন, মির্জা অ্যাসেম্বলি তালাবদ্ধ করলেন, এবং নতুন সংবিধান নির্ধারিত সময়সীমার ৭২ ঘণ্টা আগে মৃতজন্মা হয়ে গেল।

অল্প প্রতিরোধেই প্রধানমন্ত্রী বগরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থানে নতজানু হলেন। পূর্ববঙ্গের দুই বড় নেতা—সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুল হকের সম্মতি—মূল্য হিসেবে একটি করে মন্ত্রণালয় পেলেন। বাকিদের ওপর সংবাদপত্রে সেন্সরশিপের চাবুক পড়ল।

বিদেশি পত্রিকাগুলো ইস্কান্দার মির্জাকে উদ্ধৃত করল—তিনি বললেন, ভোটাররা “বোকামি” করতে বাধ্য; পাকিস্তানে “সাত বছরে গণতন্ত্র লাগামছাড়া” হয়েছে।

তমিজউদ্দিন: ৭০ বছর পরও

যদি প্রতিরোধ থেকে থাকে—তা এসেছিল স্পিকারের কাছ থেকে—গোপনে নজরদারির মধ্যে থাকা তমিজউদ্দিন খানের—যিনি বোরকা পরে আদালতে গিয়েছিলেন; আর তাঁর লন্ডনের ব্যারিস্টার ডি. এন. প্রিট অস্ত্রোপচারকের ছদ্মবেশে করাচি আসেন। তমিজউদ্দিন প্রিটের ফি দিতে পারেননি; ফি জোগান দেন দাতা ও বীমা-ব্যবসায়ী রোশন আলী ভিমজি।

রাষ্ট্রের ভাণ্ডারের সঙ্গে এর ছিল তীব্র বৈপরীত্য: গুলামের আইনজীবী স্যার আইভর জেনিংসকে প্রধান বিচারপতির বার্ষিক বেতনের সাত গুণ দেওয়া হলো। অবশ্য জেনিংসের কেস ছিল অনেক কঠিনতর: গভর্নর-জেনারেল—এক বিদেশি রাণীর ছায়া হয়ে—একটি সার্বভৌম অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিয়েছেন, ক্ষমতা দখল করেছেন, নিজস্ব এক শাসনব্যবস্থা বসিয়েছেন।

আর যেখানে গুলাম ঘোষণা করেছিলেন—সাংবিধানিক যন্ত্র “বিকল হয়ে গেছে”, বাস্তব ছিল উল্টো—এটি সদ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। অ্যাসেম্বলি ভাঙার কারণ ছিল না যে, তারা সংবিধান আনতে ব্যর্থ—বরং তারা সফল হয়েছিল বলেই তা ভাঙা হলো।

গভর্নর-জেনারেল গুলাম মুহাম্মদ

তাই ‘ডিপ স্টেট’ নতুন ফন্দি আঁটল: এ যুক্তি—পার্লামেন্ট বহু বছর চলতে চলতে প্রতিনিধিত্বের চরিত্র হারিয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শাসকদল ধস নামার পর যদি সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া হতো—তবেই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হতো। বরং সেটিকে জীবিত রাখা হয়েছিল—প্রমাণ করতে যে, অ্যাসেম্বলি তার কাজ শেষ করবে।

সবচেয়ে বড় কথা—পার্লামেন্ট যা-ই পাপ করে থাকুক, কোথাও কোনো আইন নেই যে গভর্নর-জেনারেল নিজের পছন্দমতো মন্ত্রিসভা বানাতে পারবেন—এই কারণেই মন্ত্রী আইয়ুব ও মির্জাকে তমিজউদ্দিনের রিটে বিবাদী করা হলো।

এমন শক্তিমানদের বিরুদ্ধে তমিজউদ্দিন আশা করলেন—আদালতের রিটগুলো স্বর্গীয় ফুলের মতো কাজ করবে। এবং করলও: গমগমে কয়েকটি শুনানির পর—গম্বুজওয়ালা সিন্ধ চিফ কোর্টের সামনে নাগরিকরা নামাজের জান্নামাজে বসেই শুনছিলেন—বিচারকেরা সর্বসম্মত রায়ে তমিজউদ্দিনের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেন।

কেবল পার্লামেন্টই সার্বভৌম নয়, “আমার বিশ্বাস অটুট”—মত দিলেন বিচারপতি এম. বুখশ মেমন—“গভর্নর-জেনারেলের কোনোভাবেই গণপরিষদ ভাঙার ক্ষমতা ছিল না।”

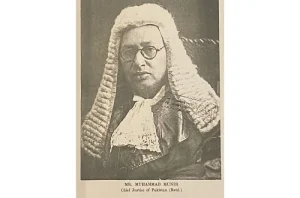

মুনির আদালত

সব দিকেই পরাস্ত হয়ে, জেনিংস কৌশল বদলালেন: জেতা যাবে না—তাই মামলার সারবস্তু এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। ফেডারেল কোর্টে (বর্তমানের সুপ্রিম কোর্ট) আপিলে রাষ্ট্র যুক্তি দিল—সিন্ধ চিফ কোর্ট রিট দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারীই নয়, কারণ যে আইন রিটের ক্ষমতা দিল তা গভর্নর-জেনারেলের ‘অ্যাসেন্ট’ পায়নি।

আর যেহেতু পাকিস্তান তখনও রাণীর অধীন এক ডোমিনিয়ন—গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি প্রয়োজন। এটা ছিল আইনজীবীদের ‘লুপহোল’; যা বিচারপতি মুহাম্মদ মুনির ১৯৫০ সালের খুহরো বনাম ফেডারেশন মামলায় ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন—সেখানে তিনি বলেছিলেন, এমন ‘অ্যাসেন্ট’ প্রয়োজন নেই।

এখন জানা গেছে—মুনির মত পাল্টাতে উদ্যত ছিলেন—এবং তিনি গোপন বার্তার মাধ্যমে গুলামের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন—সেক্রেটারির হাত ধরে কোডেড বার্তায়।

কম আলোচিত হলেও স্পষ্ট—গুলাম ও তাঁর আইনজীবীরা কতটা প্রকাশ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—বিপরীত রায় মানা হবে না। নম্র আইনভাষায় কোমল হুমকি: “মামলাটি আদালতে আসা ঠেকাতে গণতান্ত্রিক সংবিধানের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য—বলপ্রয়োগের নীতি—বাতিল করা গভর্নর-জেনারেলের কাম্য নয়”—মুনিরের সামনে খোলাখুলি বললেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ডিপলক।

অনুবাদ: বিচারপতিরা যাতে মামলাটি শুনতেই না পারেন—সে জন্য নগ্ন বলপ্রয়োগ করতে পারতেন গভর্নর-জেনারেল—কিন্তু এখনো করেননি।

“মাই লর্ডস,” ডিপলক বললেন, “পরিস্থিতি যদি বাধ্য করত, তবে তাঁর কর্তব্য হতো, জারি করা রিটের পরোয়া না করে সেই পদক্ষেপ নেওয়া—কারণ salus populi suprema lex: এখন পর্যন্ত সৌভাগ্যবশত এমনটা দরকার পড়েনি।”

অনুবাদ: জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন (salus populi suprema lex)। তাই প্রয়োজন হলে তিনি আপনাদের আদেশ উপেক্ষা করতে পারেন।

আর রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের যন্ত্রের ওপর গুলামের নিয়ন্ত্রণ—প্রধান বিচারপতির মনে গভীর প্রভাব ফেলে—বছর কয়েক পর নিজেই তিনি স্বীকার করবেন।

ফলত, সব আইন, নজির ও সাধারণ বোধের পরিপন্থী হয়ে—মুনির আদালত অ্যাসেম্বলিকে কেটে ফেলল—যা ছিল জিন্নাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আশা। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য—মূল প্রশ্নটি আদালত নির্ধারণই করল না: অ্যাসেম্বলি বৈধভাবে ভাঙা হয়েছিল কি না।

বিদায়বেলায় বিচারপতি মুনির বলেছিলেন—যদি তিনি তমিজউদ্দিন মামলায় অন্যভাবে রায় দিতেন, “আমি নিশ্চিত—দেশে বিশৃঙ্খলা হতো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিপ্লব সংঘটিত হতো, সম্ভবত রক্তক্ষয়ে।”

কিন্তু এমন রায় কেবল ‘বিপ্লব’কে ত্বরান্বিতই করল—১৯৫৮ সালে—আইয়ুবের নেতৃত্বে—যাকে বিচারপতি তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ করলেন। বলশক্তি নিজেই নিজেকে যুক্তি দেয়।

তবু মুনিরের তমিজউদ্দিন রায়ের অভিঘাত পাকিস্তানের ভাগ্য কতখানি বদলেছে—তা বাড়িয়ে বলা কঠিন। পণ্ডিত অ্যালেন ম্যাকগ্রাথ লিখেছেন, “গুলাম মুহাম্মদের পাকিস্তান আর জিন্নাহ, লিয়াকত ও নাজিমুদ্দিনের পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলোর একটি হলো—গণপরিষদ আর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক নয়।”

আর যখন মুনির অ্যাসেম্বলির সার্বভৌমত্বের অস্তিত্বই অস্বীকার করলেন, তিনি দেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক ভিত্তি ধ্বংস করলেন। সারকথা, পাকিস্তানে সার্বভৌম ক্ষমতা হয়ে উঠল এক পুরস্কার—যা শক্তিশালী যে-ই হোক, ছিনিয়ে নেবে।

এখনও তাই।

শেষ সীমানা

৭০ বছর পেরিয়ে আজও ক্ষমতা ও বৈধতার সম্পর্ক ততটাই টলমল। সুপ্রিম কোর্টও এখন ‘ধ্বংসপ্রাপ্ত’ হাই কোর্টসমূহের মুখোমুখি—ইসলামাবাদের পাঁচ বিচারকের করা আবেদনের ভাষায় বললে—প্রকাশ্য ময়দানে।

“এই পিটিশন”—তাঁরা লিখেছেন—“শেষ আশ্রয়ের এক মরিয়া প্রয়াস।”

আর সিদ্ধান্তটি নির্মমভাবে সরল: সংবিধানের প্রতি আনুগত্য হয়তো চায়—তাঁদের গাউন খুলে রাখা; নয়তো সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করা—কিছু কঠিন সত্যের উত্তর দিতে।

সে আদালত কি তার আত্মার আহ্বানে সাড়া দেবে—যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল?

আসাদ রহিম খান

আসাদ রহিম খান