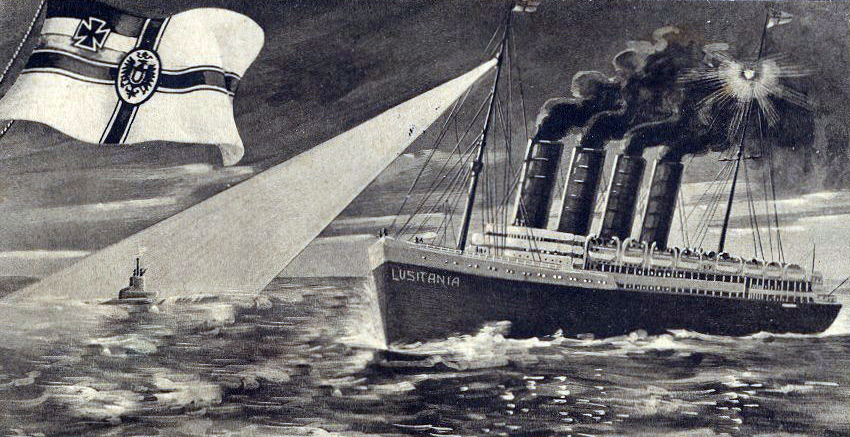

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান ইউ-নৌকা (ইউ-বোট) অভিযানকে অনেকে নির্মমতা ও বর্বরতার প্রতীক মনে করেন—বিশেষত ডুবন্ত জাহাজের বেঁচে থাকা নাবিকদের প্রতি আচরণের প্রশ্নে। কিন্তু নথিপত্র আসলে কী বলে? ইউ-বোটগুলো কি নিয়মিতভাবে জলে ভাসমানদের ওপর গুলি চালাত, নাকি এমন ঘটনা ছিল বিরল ব্যতিক্রম? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইতিহাস ও দলিল-প্রমাণের ভারসাম্য বিচার জরুরি।

পেলিউস কাণ্ড: এক রক্তাক্ত ব্যতিক্রম

১৩ মার্চ ১৯৪৪-এর রাত। গ্রীস-নিবন্ধিত স্টিমার এসএস পেলিউস ফ্রি-টাউন থেকে বুয়েনস আইরেসের পথে। জার্মান ইউ-নৌকা ইউ-৮৫২ মাঝামাঝি অংশে টর্পেডো ছুড়ে জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়। প্রায় ৫,০০০ টনের দুই-মাস্তওয়ালা এই বাণিজ্যজাহাজটি তিন মিনিটের মধ্যে তলিয়ে যায়; ৩৯ জনের নাবিকদলের যারা বেঁচে ছিলেন, তারা ভেলায় ও ধ্বংসাবশেষে ভর দিয়ে ভাসতে থাকেন—এ পর্যন্ত ঘটনাটি নৌযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ‘রুটিন’ মনে হতে পারে।

কিন্তু এরপর ইউ-৮৫২ ভেসে ওঠে। ২৭ বছর বয়সী কাপ্তেন ক্যাপিট্যানলয়টন্যান্ট হাইন্ৎস-ভিলহেল্ম একজন ইংরেজি জানা নাবিককে সঙ্গে নিয়ে এক জীবিত নাবিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধ্বংসস্তূপের কাছে যান। পরিচয় নিশ্চিত করে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও কিছুক্ষণ পর সিদ্ধান্ত বদলান।

আটলান্টিক ন্যারোজে এসেনশনের আশপাশে টহলের উচ্চঝুঁকি নিয়ে বন্দরে ছাড়ার আগে তাকে সতর্ক করা হয়েছিল—পূর্ববর্তী চারটি টহলই শত্রুপক্ষের আঘাতে হারিয়েছে। আকাশ হামলা-হানার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ গোপনতা বজায় রাখতে বলা হয়েছিল; এমনকি ভাসমান ধ্বংসাবশেষও শত্রু বিমানের চোখে অবস্থান ফাঁস করে দিতে পারে। হিসাব কষে তিনি বুঝলেন—ভোরের মধ্যে হয়তো মাত্র ২০০ মাইল দূরে যেতে পারবেন, অথচ পেলিউসের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই দেখা পড়ে যাবে। তাই তিনি ধ্বংসাবশেষ সরাতে গুলি ও গ্রেনেড ব্যবহারের নির্দেশ দেন। চাঁদহীন রাতে ভেলা, কাঠপট্টি, ভাঙাচোরা অংশে মেশিনগান ও এমনকি ইউ-৮৫২–এর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানও ব্যবহার করা হয়; অভিযান ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে।

কতজন এই আক্রমণে প্রাণ হারান, তার নির্দিষ্ট হিসাব নেই। তবে পেলিউসের নাবিকদের মধ্যে কেবল চারজন—তিন গ্রীক ও এক ব্রিটিশ—শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন; তাদের মধ্যে তিনজনকে এক মাসেরও বেশি সময় পরে একটি পর্তুগিজ স্টিমার উদ্ধার করে।

এই নৃশংসতা ভাবায়—এ কি ইউ-নৌকাদের ‘স্বাভাবিক’ আচরণ ছিল? দলিল বলছে, নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউ-নৌকার দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের নথিভুক্ত একমাত্র নিশ্চিত উদাহরণ হিসেবেই পেলিউস কাণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়।

ধারণা বনাম দলিল: ন্যুরেমবার্গের প্রশ্ন

অনেকে সন্দেহ করেন—হিটলার সংবেদনশীল বিষয়ে লিখিত নয়, মৌখিক নির্দেশ দিতেন; ফলে ইউ-নৌকা যুদ্ধের দলিলভান্ডার অসম্পূর্ণ বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বদলানো হতে পারে। জার্মান বাহিনীর অন্যান্য শাখার বর্বরতা (বিশেষত পূর্ব ইউরোপে) দেখে প্রশ্ন ওঠে—ক্রিগসমারিনও কি একই ধারায় চলেনি?

গ্র্যান্ড অ্যাডমিরাল কার্ল ডোনিৎস এসব অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তবে ৫ম ইউ-নৌকা ফ্লোটিলার সাবেক কমান্ডার করভেটেনক্যাপিটেন কার্ল-হাইন্ৎস মেহ্লের সাক্ষ্যে ইউ-নৌকা বাহিনীর সংস্কৃতি নিয়ে নতুন প্রশ্ন ওঠে। ১৯৪২ সালের ‘ল্যাকোনিয়া নির্দেশ’—ডোনিৎসের দেওয়া, ডুবন্ত জাহাজের নাবিকদের সহায়তা নিষিদ্ধকরণ—এ প্রসঙ্গে মেহ্লে শীর্ষকর্তাদের কাছে ‘ইঙ্গিত’ জানতে চান। তার দাবি, তাকে বলা হয়েছিল—এটি আসলে বেঁচে থাকা নাবিকদের হত্যা করার সাংকেতিক নির্দেশ; যদিও সঙ্গে যুক্ত ছিল, ‘প্রত্যেক কমান্ডার নিজের বিবেকমতো সিদ্ধান্ত নেবেন’।

অতএব, অন্য কোথাও ইউ-নৌকাদের হাতে অনথিভুক্ত নৃশংসতা ঘটেছিল—এ সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জীবিত সাক্ষী বেঁচে ছিলেন না, অথবা অপরাধীরা পরে সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন। তবে দলিলভিত্তিক উদাহরণের সংখ্যা যে এত কম—তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা ব্যাখ্যা চায়।

প্রথম পর্বের মানবিকতা ও পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা

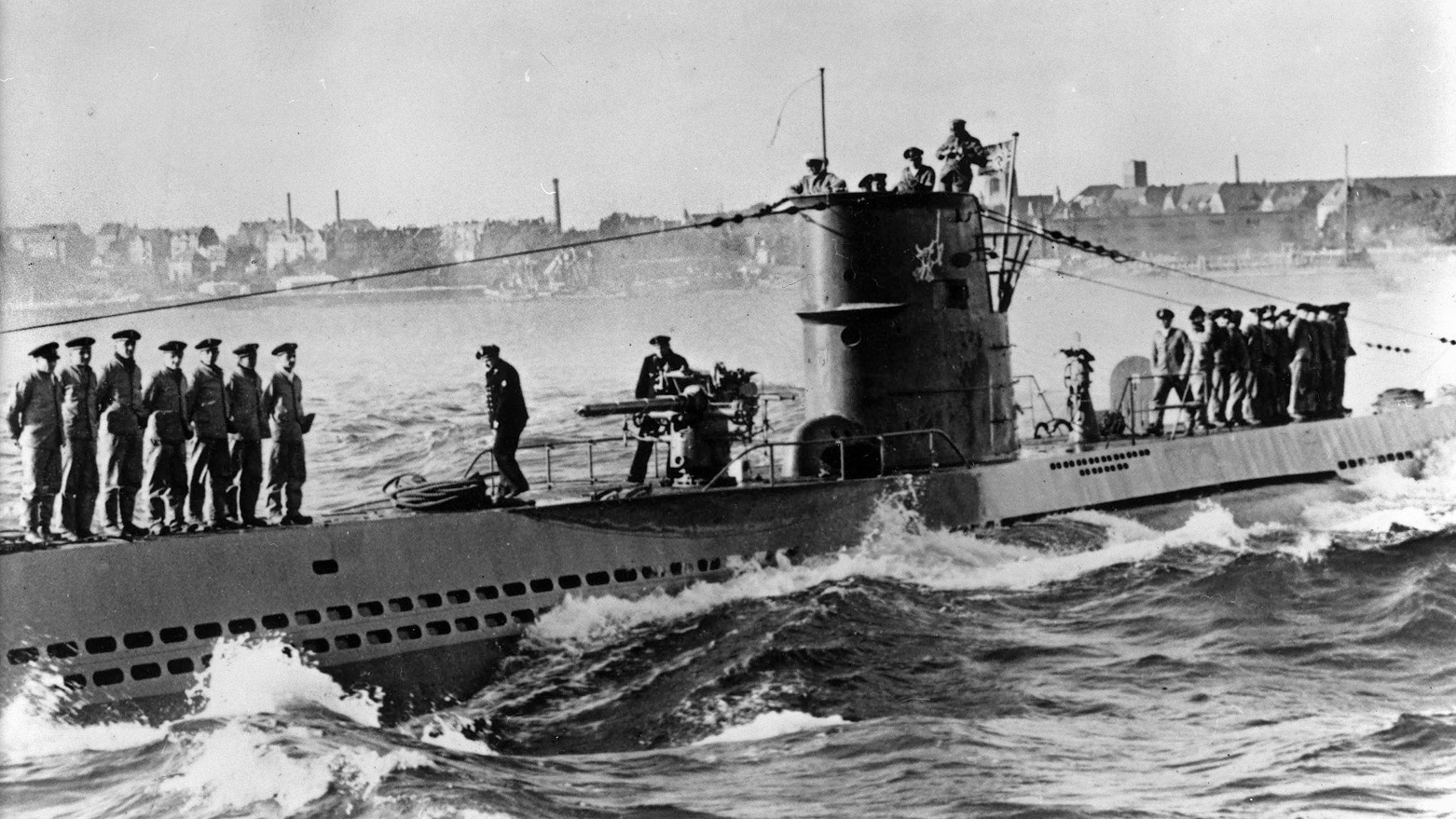

ইউ-নৌকার সাধারণ প্ল্যাটফর্ম (ধরা যাক টাইপ সেভেন) ছিল ছোট ও ঠাসাঠাসি—প্রায় ৫০ জনের ক্রু; বেঁচে থাকা নাবিক তোলার জায়গা নেই, সহায়তার সক্ষমতাও সীমিত। তবু যুদ্ধের শুরুতে বহুবার দেখা গেছে—ডুবন্ত জাহাজের বেঁচে থাকা নাবিকদের খাদ্য, সিগারেট, কম্বল, এমনকি দিকনির্দেশের কম্পাস পর্যন্ত দিয়ে গেছে ইউ-নৌকার নাবিকরা। এক বিস্ময়কর ঘটনায় ইউ-৩৫–এর কমান্ডার গ্রীস-নিবন্ধিত ‘ডায়াম্যান্টিস’-এর ২৮ জন বেঁচে থাকা নাবিককে নিজ নৌকায় তুলে ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় পাড়ি দিয়ে আয়ারল্যান্ডের ভেন্ট্রি উপকূলে এনে ডিঙ্গি নৌকায় তীরে পৌঁছে দেন।

কিন্তু ‘ল্যাকোনিয়া নির্দেশ’-এর পর মানবিক সহায়তার সব উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে ডুবন্ত জাহাজের পরিচয় নিশ্চিতের ক্ষণিক জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া—বেঁচে থাকা নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলাই নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রিগসমারিনের সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রভাব

নাজি জার্মানির যে কোনো বাহিনীতে আদর্শিক প্রভাবকে খাটো করে দেখা চলে না। তবু সমসাময়িক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়—ক্রিগসমারিন অন্যান্য শাখার তুলনায় নাজিবাদের সঙ্গে কম আদর্শগতভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রচলিত একটি উক্তি—হিটলার নাকি বলেছিলেন, “আমার আছে নাজি বিমানবাহিনী, প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী আর খ্রিস্টান নৌবাহিনী।” উক্তিটি প্রামাণ্য না হলেও অভিজ্ঞ নাবিকদের স্মৃতিচারণে এর ‘সত্যের রেশ’ মেলে। ইউ-৫০৫–এর নাবিক হান্স গ্যোবেলার লিখেছেন—“আমাদের সাবমেরিনে নাজি কারা ছিল? আমি কাউকে দেখিনি। আমরা পেশাদারি ও সম্মান নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছি—যেমন অন্য যে কোনো দেশের নাবিকরা করত।”

অবশ্যই, প্রতিটি নৌকায় সমাজের নানান প্রবাহ—কট্টর নাজি থেকে নির্লিপ্ত কিংবা বিরুদ্ধমনা—সবাই থাকত। ডোনিৎস নিজে নাজি আদর্শে বিশ্বাসী ও হিটলারের ঘোর সমর্থক ছিলেন; কিছু কমান্ডারও তাই। কিন্তু ইউ-নৌকা বাহিনীতে সক্রিয় ‘রাজনৈতিক প্ররোচনা’ তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল। নৌবাহিনীর ‘আদর্শ প্রভাব’ বিষয়ক দপ্তরে নাজি-অতীতহীন কর্মকর্তাই বেশি; টহলে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি না থাকায় তাদের প্রভাবও মাঠপর্যায়ে সামান্য ছিল। এর মানে এই নয় যে ক্রিগসমারিন ‘নাজি-বিরোধী আশ্রয়স্থল’ ছিল; বরং নেতৃত্বের মনে ছিল—দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ থেকেই নৌবাহিনী স্বাভাবিকভাবে শাসক আদর্শের লক্ষ্যে সমন্বিত—অতিরিক্ত আদর্শিক কঠোরতার দরকার নেই।

পশ্চিমে ‘পরিষ্কার’ যুদ্ধ, পূর্বে নৃশংসতা—দুই ভুবন

জার্মান বাহিনীর যুদ্ধপদ্ধতি সব ফ্রন্টে এক ছিল না। পূর্বমোরচায় হত্যাযজ্ঞ ও জাতিগত ঘৃণা নগ্নরূপে দেখা গেছে; পশ্চিমে তুলনায় ‘রুলস অফ ওয়ার’ কিছুটা বজায় ছিল; মরুভূমির যুদ্ধে আদর্শিক তীব্রতা কম, নৃশংসতাও কম। শত্রুর প্রকৃতি ও নাজি মতাদর্শে তাদের ‘মানুষ’ না ‘অমানুষ’—এই শ্রেণিবিভাগ আচরণ নির্ধারণ করত। নৌযুদ্ধ, বিশেষ করে সাবমেরিন যুদ্ধ—পশ্চিমা সেই মডেলেই বেশি কাছাকাছি ছিল। ফলে ইউ-নৌকা যুদ্ধকে ইউরোপীয় সংঘাতের সবচেয়ে ‘পরিষ্কার’ মঞ্চগুলোর একটি বলা চলে—যেখানে ‘সমুদ্রের সহমর্মিতা’ বহুবার দেখা গেছে; নথিবদ্ধ নৃশংসতা তুলনায় অনেক কম।

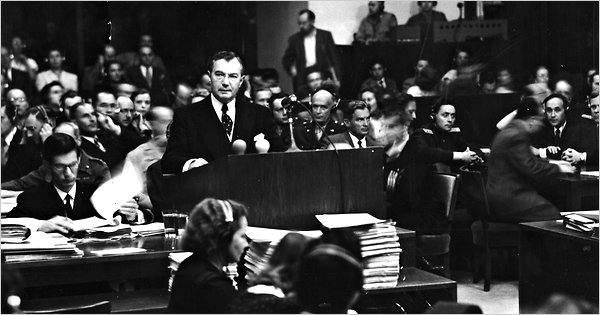

ন্যুরেমবার্গে নৈতিক ক্ষোভ ও বিতর্ক

সব যুক্তি সত্ত্বেও ন্যুরেমবার্গে ডোনিৎস তিন অভিযোগের মধ্যে দুটিতে দোষী সাব্যস্ত হন; শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড। হিটলারের উত্তরসূরি (রাইখ প্রেসিডেন্ট) ও ক্রিগসমারিনের সাবেক প্রধান হিসেবে তার প্রতি সহানুভূতির প্রশ্নই ওঠে না। তবু রায়ের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে বিতর্ক ছিল—কিছু জ্যেষ্ঠ মিত্র নৌ-অফিসারও আপত্তি তোলেন। মার্কিন অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল ভি গ্যালারি—যিনি যুদ্ধজুড়ে ইউ-নৌকা শিকার করেছেন—রায়কে বলেন “নিখাদ ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত”, ডোনিৎসের দণ্ড “আমাদের নিজেদের সাবমেরিনারদের অপমান”।

ডোনিৎসের পক্ষে আইনজীবী অটো ক্রান্ৎসব্যুলারের যুক্তি—মিত্ররাও মূলত ‘অপ্রতিবন্ধিত সাবমেরিন যুদ্ধ’ চালিয়েছে; উদ্ধার-নিষেধাজ্ঞার ‘সাধারণ নীতি’ মার্কিন সাবমেরিনগুলোরও ছিল। মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের প্রধান অ্যাডমিরাল চেস্টার নিমিৎসের হলফনামা এই যুক্তিকে জোরালো করে। পরে ১৯৬০-এর দশকে উন্মুক্ত নৌ-রেকর্ডে আরও কঠিন সত্য বেরোয়—মার্কিন সাবমেরিন ইউএসএস ওয়াহু ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে পাপুয়া নিউগিনির উত্তরে জাপানি সেনা ও প্রায় ৫০০ ব্রিটিশ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী বহনকারী ‘বুয়ো মারু’ ডুবিয়ে দেওয়ার পর বহু লাইফবোটে ভাসমানদের ওপর মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। ক্যাপ্টেন লে. কমান্ডার ডাডলি মর্টন বলেন—“আমরা যেন উৎসবই করলাম।” তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে পাল্টাগুলির দাবি তুললেও তা বিতর্কিত; তার ‘জৈবিক ঘৃণা’ দেখে নিজ ক্রুর কেউ কেউও বিচলিত হন। এই হামলায় প্রায় ৮৭ জন জাপানি সৈনিক ও ১৯৫ জনের বেশি ভারতীয় নিহত হন। রিপোর্টে ঘটনা থাকলেও কোনো শাস্তি হয়নি; নৌ-কর্তৃপক্ষ বিষয়টি চেপে যায়। যুদ্ধোত্তর বর্ণনায় ‘বুয়ো মারু’ নিরবে হারিয়ে যায়; পেলিউস কাণ্ডই ‘নাজি বর্বরতার চিহ্ন’ হয়ে ওঠে।

সমাপনী বিচার

এ সব তুলনা ‘নৈতিক সমতা’ দেখানোর জন্য নয়। অক্ষ ও মিত্রশক্তির বৃহত্তর যুদ্ধলক্ষ্য এক ছিল না—এখানেই মৌলিক পার্থক্য। ইউ-নৌকার অভিযান তুলনায় ‘পরিষ্কার’ হলেও, তা এক মন্দশাসনের সেবায় নিয়োজিত ছিল। মিত্রপক্ষ কোথাও নৈতিকভাবে ব্যর্থ হলেও তাদের ন্যায়যুদ্ধ—স্বৈরাচার প্রতিরোধ—বিতর্কাতীত।

এই আলোচনার লক্ষ্য কেবল একটি আলসেমিভরা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা—জার্মান ইউ-নৌকারা নাকি সদা-সর্বদা নৃশংস খুনি। পেলিউস কাণ্ড বাস্তব ও ভয়ংকর; কিন্তু তা ছিল শীতল এক ব্যতিক্রম। ইউ-নৌকারা মিত্রবাহিনীর জাহাজচলাচলে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, বহু প্রাণহানি ঘটিয়েছে—তবু জলে ভাসমান বেঁচে থাকা নাবিকদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার নিশ্চিত, নথিবদ্ধ ঘটনা একটিই।

অতএব, পেলিউসের বেঁচে থাকা নাবিকদের হত্যাকাণ্ড ইউ-নৌকা যুদ্ধের ধরন ছিল না—এ ছিল শীতল, একক ও শিউরে ওঠার মতো ব্যতিক্রম।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট