ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ—এমন খবর বেরিয়েছে। পরিবর্তে পুরস্কারটি গেছে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোর হাতে। কিন্তু যদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এক মুহূর্তের জন্য নিজের ঔদ্ধত্যের বাইরে তাকাতে পারতেন, তিনি বুঝতে পারতেন যে নরওয়ের নোবেল কমিটি তার প্রশাসনকে তুষ্ট করতে কতটা ঢলেছেন।

সবশেষে, অতিদক্ষিণপন্থী মাচাদোকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন ট্রাম্পেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও—যিনি তখনও সিনেটর ছিলেন—এবং সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বর্তমানে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজসহ আরও কয়েকজন আইনপ্রণেতা।

তিনি একবার যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস নিউজে নাকি বলেছেন, “দমন বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো শক্তি—মার্কিন শক্তি।”

কমিটির ঘোষণার কিছুক্ষণ পরই মাচাদো ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন, যদিও ট্রাম্প নাকি তার নাম মনে করতে পারেননি। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “যিনি আসলে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন… তিনি আমাকে ফোন করে বললেন, ‘আমি এটি আপনার সম্মানে গ্রহণ করছি, কারণ সত্যি বলতে আপনি-ই এর যোগ্য ছিলেন।’ ভীষণ শালীন আচরণ। আমি বলিনি, ‘তাহলে আমাকে দিয়ে দিন’, যদিও আমার মনে হয়েছে তিনি হয়তো দিতেও পারতেন।”

মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রধান—যে দেশ তার দেশটিকে শত্রু হিসেবে দেখে এবং সামরিক অভিযান চালাচ্ছে—তাকে এভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন খুব শান্তিপূর্ণ আচরণ বলে মনে হয় না।

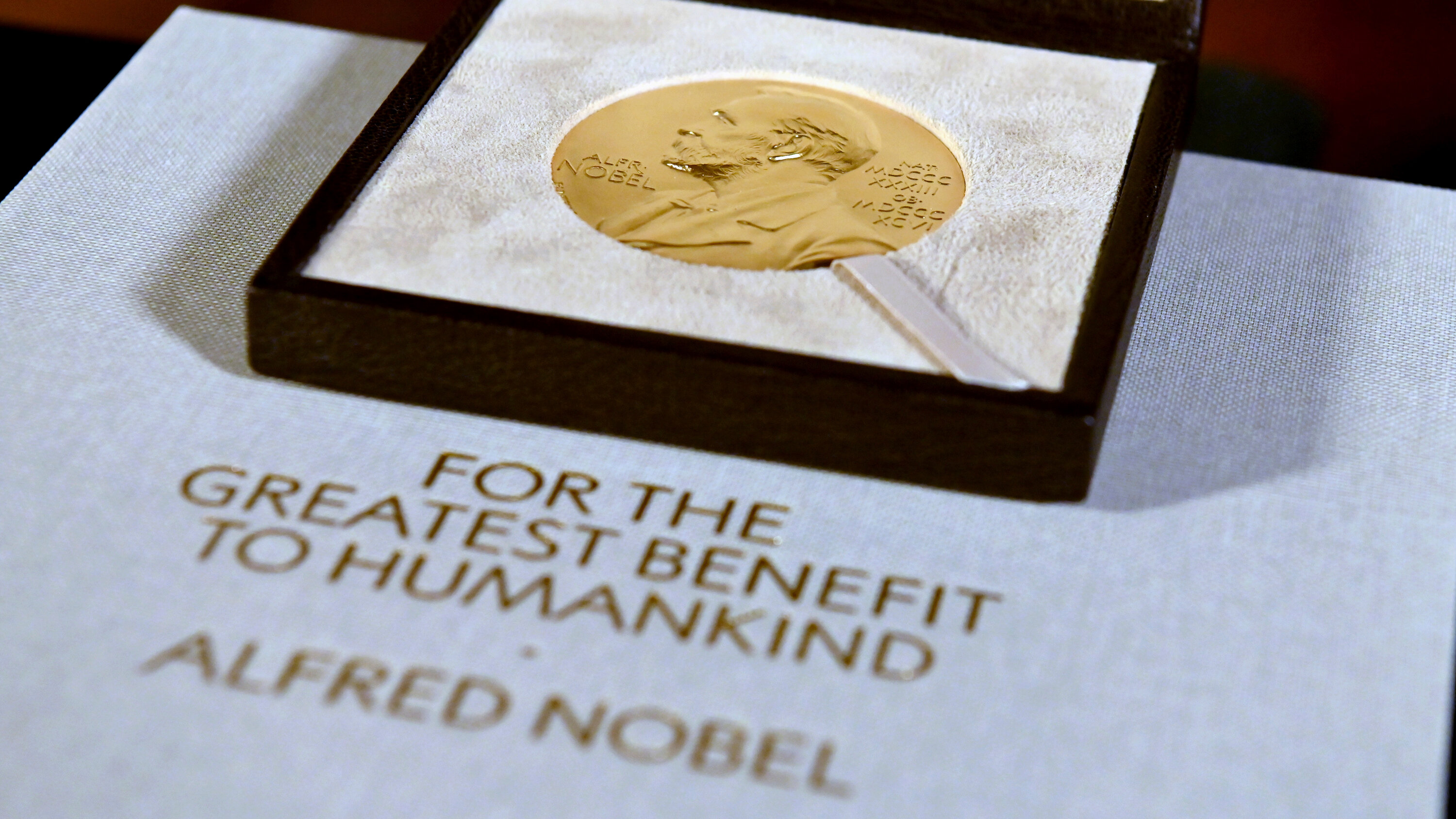

মাচাদো নায়ক না খলনায়িকা, জাতির মুক্তিদাত্রী না রাষ্ট্রদ্রোহী—এসব অনেকটাই আপনার রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তিনি আলফ্রেড নোবেল যে ধরনের শান্তিসাধকের কথা ভেবেছিলেন, তেমন কারও মতো মনে হয় না।

পুরস্কারটি যা করছে—মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাচাদোর উদ্দেশে পাঠানো বার্তার মতোই—তা হলো ট্রাম্প যে ভেনেজুয়েলার উপকূলে প্রাণঘাতী এবং ইতিমধ্যেই তীব্রতর সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন, সেটিকে ন্যায্যতা দেওয়া।

এর মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নৌকা উড়িয়ে দেওয়া—যেগুলোকে বলা হচ্ছে ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক পাচারের নৌকা। কিন্তু সেগুলোতে কী ছিল, কারা ছিল, আদৌ সেগুলো ভেনেজুয়েলা থেকেই এসেছিল কি না—কিছুই যাচাই করা যায়নি।

স্বাধীন আইনি বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন, এসব হামলা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন—অর্থাৎ রাষ্ট্র-সমর্থিত হত্যার আরেক নাম।

ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আরও প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান চালাতে প্রস্তুত—এর মধ্যে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য পরিকল্পনাও রয়েছে।

যুক্তিটি হলো—এটা ওয়াশিংটনের ‘মাদকবিরোধী যুদ্ধ’-এরই ধারাবাহিকতা; অথচ লাতিন আমেরিকায় এমন বহু দেশ আছে, যেখানে মাদক পাচার পরিস্থিতি আরও খারাপ, তবু তারা যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু।

মাদুরোকে দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরতান্ত্রিক বলা হয়। কিন্তু এমন স্বৈরশাসক বিশ্বে অল্প নন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। তার “অপরাধ” হলো—তিনি, তার প্রয়াত বামপন্থী পূর্বসূরি হুগো চাভেজের মতোই, যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দসই ধরনের স্বৈরশাসক নন।

ওয়াশিংটনের দশকজুড়ে চলা নিষেধাজ্ঞা ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি ধ্বংস করেছে, দেশকে জনশূন্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং অকালমৃত্যু বাড়িয়েছে—এমনটা বলছে বহু স্বাধীন গবেষণা; ১৯৭১ সাল থেকে ১৫০টিরও বেশি দেশে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাজনিত মৃত্যুর ওপর করা দ্য ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথের সাম্প্রতিক গবেষণাও তার মধ্যে রয়েছে।

মাচাদোর অবশ্য নিজের দেশের ওপর প্রাণঘাতী নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক অভিযান নিয়ে কোনো সমস্যা নেই—যতক্ষণ সেটা যুক্তরাষ্ট্র করে। হয়তো তার বিশ্বাস, দেশকে রক্ষা করতে চাইলে আগে সেটিকে ধ্বংস করাই দরকার।

ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কার্যত দেশের পুরো রপ্তানি আয়কেই ধ্বংস করেছে—যার ৯৬ শতাংশই আগে আসত তেল বিক্রি থেকে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, “ভেনেজুয়েলার ওপর নিষেধাজ্ঞা, উদাহরণ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার তুলনায় প্রায় তিন গুণ বড় অর্থনৈতিক সংকোচন ডেকে এনেছে।”

ধারণা করা হয়, ৭০ লাখের বেশি মানুষ দেশ ছেড়েছেন; বিদ্রূপজনকভাবে, এর মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে—যে অভিবাসন সংকট সামাল দিতে ট্রাম্প সবচেয়ে নির্বিচার ও নির্মম পদ্ধতি অবলম্বন করতে চেয়েছেন।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রায়ই শান্তির চেয়ে কম এবং পশ্চিমা—বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের—বৈদেশিক নীতিকে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ার বেশি। প্রয়াত লিউ শিয়াওবো ছিলেন এ প্রবণতার ক্লাসিক উদাহরণ। তবে অন্তত তিনি অহিংসার পক্ষে ছিলেন; অনেক বিজয়ীর ক্ষেত্রে সেটিও নেই।

সুইডেনভিত্তিক ‘ট্রান্সন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর পিস অ্যান্ড ফিউচার রিসার্চ’ বলেছে, “মাচাদো এমন এক উদ্বেগজনক ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলেন, যাদের কর্মকাণ্ড শান্তির চেতনার পরিপন্থী: কিসিঞ্জার, ওবামা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউক্রেনের সেই মানবাধিকারকর্মীরা যারা আরও অস্ত্র আমদানির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।” সংস্থাটি আরও বলেছে, “প্রতিটি পুরস্কার শান্তির অর্থকে ক্ষয় করেছে, সেটিকে কৌশলগত প্রতীকে প্রতিস্থাপন করেছে এবং স্বভাবতই—ব্যতিক্রমহীনভাবে—যুক্তরাষ্ট্র/ন্যাটো স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে।”

“এটা [নোবেল কমিটির জন্য] এক বিভ্রান্তিকর নির্বাচন,” বলেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিন আমেরিকার ইতিহাসবিদ গ্রেগ গ্র্যান্ডিন, ডেমোক্রেসি নাউ চ্যানেলকে। “তারা এমন একজনকে পুরস্কৃত করেছে, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে সামরিকতাবাদী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।”

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট