মলয় পাড়ে

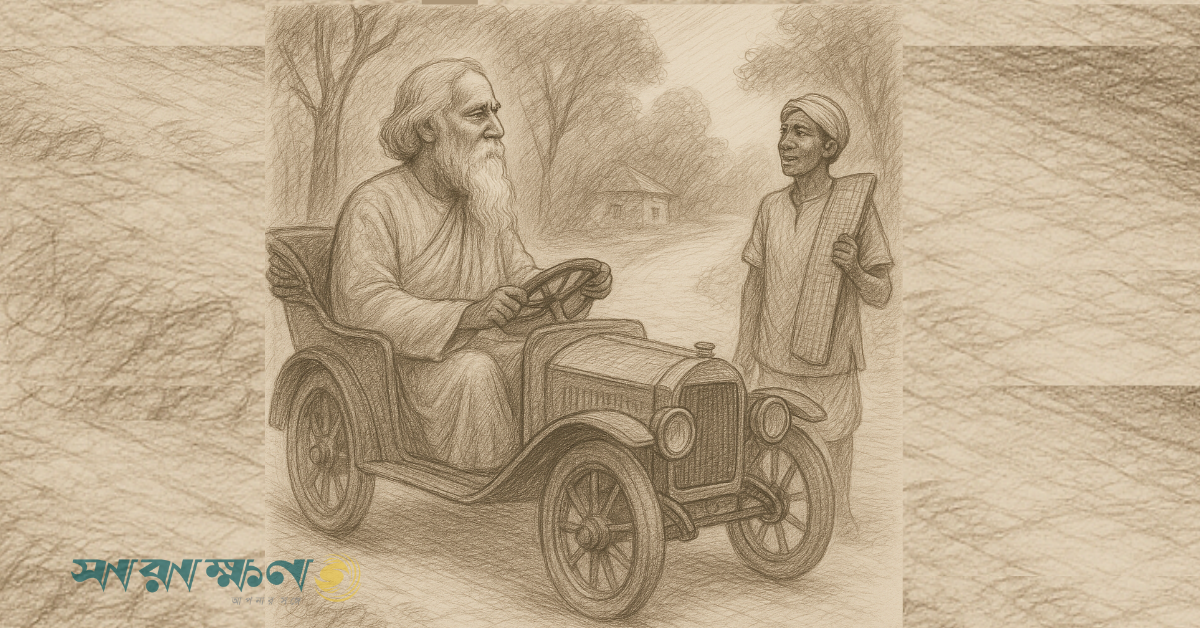

শীতল পাটির গাড়ি

১৯৩৮ সাল। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন খুব একটা ভালো নেই। দেশ–বিদেশ ঘুরে বেড়াতে যাঁর ভীষণ পছন্দ, সেই তিনি বন্দী হয়ে আছেন শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দিতে। বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই, ডাক্তারদের বারন। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতেন বটে, তবে কবির মন ঘুরে বেড়াত সাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত। সেই বছরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃষিবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফেরেন কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার মনের কষ্ট বুঝতে পেরে ওই বছরই তিনি একটি গাড়ি কিনে দেন। ১৯৩৩ সালের হাম্বার মডেলের গাড়িটি পেয়ে ভীষণ খুশি কবি। দুই বেলা নিয়ম করে গাড়ি চেপে ঘুরতে বেরোতেন। বলা যায়, তখন শান্তিনিকেতনে গাড়িটি রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিত্যসঙ্গী। রাস্তাঘাটে লোকজন হাম্বার মডেলের সেই গাড়িটি দেখলেই বুঝতে পারত, ভিতরে কে আছেন।

গাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ তো চড়েছেনই, চড়েছেন আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি। হাম্বার মডেলের এই গাড়িতে চড়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুও। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে রথীন্দ্রনাথ গাড়িটি কিনেছিলেন তাঁর বাবার জন্য। তখনকার দিনে ৪০০ পাউন্ড (অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৩ হাজার টাকা) ব্যয় হয়েছিল ব্রিটেনে তৈরি এই গাড়িটি কিনতে। সে আমলে ভারত ও বর্মায় হাম্বার গাড়ির একমাত্র ডিলার ছিল ‘এইচ. এইচ. লিলি’। তাদের থেকেই রথীন্দ্রনাথ কিনেছিলেন একজোড়া হাম্বার— একটি রাখা হয়েছিল জোড়াসাঁকোতে, অন্যটি শান্তিনিকেতনে।

গাড়িটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। গরমের দিনগুলোতে শান্তিনিকেতনে তীব্র তাপদাহ, গাড়ির ভিতরে তাপ ছিল আরও বেশি। তখনও গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি আসেনি। তাই গাড়ির ওপর শীতল পাটি বিছিয়ে নিলেন কবি। ভিতরে ঝকঝকে নতুন ব্রিটিশ গাড়ি, বাইরে বাঙলার শীতল পাটি—দেখতে বেশ লাগত, বোঝাই যায়! বর্তমানে গাড়িটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

চলচ্চিত্র পরিচালনা

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আজও নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কবি, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রকর, প্রবন্ধকার, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা—কোন পরিচয় নেই তাঁর! এমনকি নারীদের শাড়ি পরার ধরন হোক বা রান্নাবান্নার নানা পদের উদ্ভাবন, সবকিছুতেই আমরা তাঁর কাছে ঋণী। বাংলার সুকুমার কলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হয়েছে রবি–আলোর স্পর্শে। এসব আমাদের অজানা নয়, তবে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন—এমন কথা খুব বেশি লোকের জানা নেই।

ছবি আঁকায় মুগ্ধতা তো ছিলই। শেষ বয়সে তিনি রঙ–তুলি হাতে মেতে উঠেছিলেন। এটি যে নেহাত খেয়ালিপনা নয়, বিখ্যাত চিত্রকর মকবুল ফিদা হুসেনের মন্তব্যই তার প্রমাণ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভারতের প্রধানতম চিত্রকরের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভারতের চারজন চিত্রকর ছাড়া অন্য সবাই অনুজ্জ্বল, আর এই চারজনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেরা।

চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন ১৮৯৪ সালে। আধুনিক এই শিল্পধারা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহ ছিল। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত, যা কোনো বাক্যের সাহায্য ছাড়াই আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে। সুরের চলমান ধারায় সংগীত যেমন বিনা বাক্যে আপন মাহাত্ম্য লাভ করে, তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মোচিত হবে না?’ সিনেমার এই বিশেষ রূপকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯৩২ সালে হাত দিলেন ছবি পরিচালনায়। কাহিনি ছিল তাঁরই লেখা ‘নটীর পূজা’। অভিনয় করেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীরা; বিশেষ করে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী বসুর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

হাসিতেই মাটি

১৯৩২ সালের ১০ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানের রেকর্ডিং হচ্ছিল। সহশিল্পী ছিলেন রমা মজুমদার (পরবর্তী সময়ে রমা কর)। এটিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ডুয়েট, অর্থাৎ দ্বৈত সংগীতের রেকর্ড। গানটি ছিল ‘তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারই পারে’। চমৎকার গাইছিলেন তাঁরা, গান শেষও হলো সুন্দরভাবে। কিন্তু তারপরই ঘটল বিপত্তি। সহশিল্পী—কবির বন্ধু কন্যা—রমা মজুমদারের কোনো একটি কথায় হেসে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর সেই হাসিটুকুও রেকর্ড হয়ে যায়। ফলে এই গান আর প্রকাশ পেল না। এটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ডুয়েট এবং একমাত্র অপ্রকাশিত রেকর্ড।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান রেকর্ড করার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বোস, যিনি ‘এইচ. বোস’ নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর আরেক পরিচয়—তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভগ্নিপতি। হেমেন্দ্রমোহন ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী, কবির সঙ্গেও ছিল ঘনিষ্ঠতা। তিনিই ভারতে প্রথম ফনোগ্রাফ সিলিন্ডার রেকর্ডের ব্যবসা শুরু করেন, কোম্পানির নাম ‘এইচ. বোস রেকর্ডস’। ১৯০৬ সালে এই কোম্পানি থেকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রথম গান রেকর্ড করেন তিনি; জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠান থেকেই রবীন্দ্রনাথের ১৪টি গান রেকর্ড হয়। পরে টেপ রেকর্ড সস্তা হয়ে পড়ায় গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজার পড়ে যায়, ‘এইচ. বোস রেকর্ডস’ তাদের সব রেকর্ড বিক্রি করে দেয়। সে সময় কলকাতার এক সংগীতসংগ্রাহক নিজের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও সেসব রেকর্ড কিনে নেন। তাঁর বাড়িতে চলে আসে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া ‘তোমার সুরের ধারা’। বিশ্বভারতীতে পড়ানোর সময় কবি শঙ্খ ঘোষ জানতে পারেন, কলকাতার ‘সুরজ শ্রুতি সদনে’ আছে এই অমূল্য রেকর্ড। সেই সংগ্রাহক তত দিনে মারা গেছেন; দুর্লভ রেকর্ডটি তখন তাঁর জামাতা অমিত কুমারের জিম্মায়। শঙ্খ ঘোষ রেকর্ডটি পাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন, কিন্তু অমিতবাবু সেটি দিতে রাজি হননি—তবে তার একটি টেপ কপি বিশ্বভারতীকে পাঠান। অমিতবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠায় বিশ্বভারতী, যদিও তাতে উল্লেখ করে, ‘রেকর্ডটি পাওয়ার আশা আমরা এখনও ছাড়িনি।’

ডাক্তার বাবু

১৯১৫ সালের মে মাস। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গী–সাথীদের নিয়ে গেছেন কুমায়ুন পাহাড়ের রামগড়ে; বাড়ির নাম ‘হৈমন্তী’। আগের বছর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে বাগানবাড়িখানি কিনেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। তিনশো বিঘার ওপর বিস্তীর্ণ বাড়ি, সঙ্গে পিচ, আখরোট, স্ট্রবেরির বাগান। পাকদণ্ডীর শেষে সেই বাড়ি থেকে দেখা যেত পাহাড়, বন, ঝরনা আর মেঘের রাজ্যপাট। কবি ছিলেন ভীষণ আনন্দিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রিয় দিনু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর), শিল্পী মুকুল দে ও অতুলপ্রসাদ সেন; পুত্র রথীও ছিলেন। রোজ সকালে গান–কবিতার মজলিস বসাতেন রবীন্দ্রনাথ।

তখন সবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে দিয়েছে অনারারি ‘ডক্টরেট’। রামগড়ের ঠিকানায় পাঠানো সব চিঠিতে লেখা থাকত ‘ডক্টর আর. এন. টেগোর’। দেখে রামগড়ের পোস্টমাস্টার ঘোষণা করে দিলেন—কলকাতা থেকে একজন ‘বিখ্যাত ডাক্তার’ এসেছেন পাহাড়ে। খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। এর কয়েক দিন আগে ‘হৈমন্তী’তে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল: ভীষণ অসুস্থ এক কাঠমিস্ত্রীকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে দিব্যি সুস্থ করে তুলেছিলেন কবি। আর যায় কোথায়, খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা পাহাড়ে, সঙ্গে পোস্টমাস্টারের সেই ‘ব্রেকিং নিউজ’। দলে দলে পাহাড়ি মানুষ তাদের রোগ সারাতে আসতে লাগল ডক্টর আর. এন. টেগোরের কাছে। রোগীর ভিড় সামলাতে রীতিমতো ডিসপেনসারি খুলে বসতে হল কবিকে।

Sarakhon Report

Sarakhon Report