লালন: বাংলার মানবতার বাউল

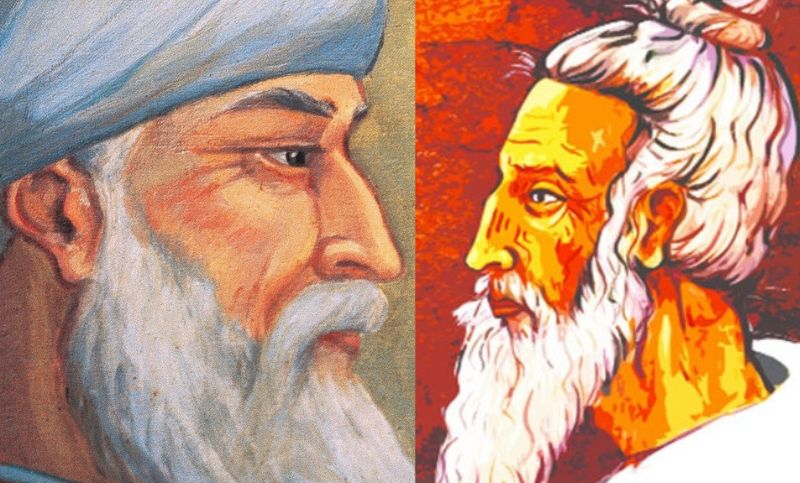

লালন শাহ, বাংলার বাউল সংস্কৃতির প্রধান পথপ্রদর্শক, যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের বিভেদ দূর করে এক আত্মিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁর গানগুলোর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে মানবপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, সমাজসংস্কার এবং নিঃস্বার্থ জীবনের বার্তা। লালনের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, তিনি কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিকে মানেননি, বরং মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে খুঁজতে শিখিয়েছেন। তাঁর গানের প্রতিটি কথার ভেতর রয়েছে দার্শনিক গভীরতা—“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।”

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে অবস্থিত লালনের আখড়াবাড়ি এখনো ভক্ত ও অনুসারীদের জন্য তীর্থস্থানরূপে বিবেচিত। কিন্তু এই পবিত্র স্থানের ওপর বারবার আঘাত এসেছে মৌলবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে।

রুমি: ইরানের সুফিবাদের গর্ব

পারস্যের কবি ও সুফি সাধক জালাল উদ্দিন রুমি ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী দার্শনিক, যিনি ভালোবাসা, ঈশ্বরানুভব এবং মানবিকতার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধনের কথা বলেছিলেন। রুমি নিজেকে কোনো ধর্মীয় কাঠামোর ভেতরে আবদ্ধ রাখেননি। “Come, come, whoever you are” — এই কথাগুলো এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে শান্তির বার্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আজকের ইরানে, যেখানকার শাসনব্যবস্থা ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত, রুমির মাজার তুরস্কের কনিয়া শহরে অবস্থিত হলেও তাঁর বই, কবিতা ও দর্শন এখনো ইরানে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সরকারিভাবে শ্রদ্ধেয়। কোনো মৌলবাদী গোষ্ঠী রুমির সাহিত্যকে বিধর্মী বলে আক্রমণ করেনি। বরং রুমির চেতনা ইরানের আধুনিক ইসলামি সমাজে আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক আলোচনার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

মৌলবাদী হুমকি: কেন লালন আক্রান্ত?

প্রশ্ন ওঠে—ইরানে রুমি যেখানে সম্মানিত, সেখানে বাংলাদেশে লালন কেন আক্রান্ত? উত্তরটা জটিল, কিন্তু তা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অজুহাতের মিশ্রণে গঠিত। বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি যেকোনো মানবতাবাদী ও উদার চিন্তাকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিতে প্রস্তুত। লালনের “ধর্ম নিয়ে কাড়াকাড়ি, ধর্ম কোথায় বলো?”—এই ধরনের প্রশ্নমুখর গান মৌলবাদীদের কাছে পরিণত হয় হুমকিতে, কারণ এটি তাদের প্রচিলত কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।

এই কারণে লালনের মূর্তি ভাঙা হয়, গানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চেষ্টা করা হয়, এমনকি লালনগীতি গাওয়া শিল্পীদেরও হুমকি দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে কুষ্টিয়ায় লালনের ভাস্কর্য অপসারণের দাবিতে মিছিল হয়, লালনের গান সম্প্রচারে বাধা দেওয়া হয় বিভিন্ন মৌলবাদী দল থেকে। অথচ এসবের পেছনে নেই কোনো ধর্মীয় যুক্তি—থাকে কেবল বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক স্বার্থ।

লালনের গান বনাম ধর্মীয় গোড়ামি

লালনের গানগুলো সরাসরি কাউকে আঘাত করার জন্য নয়, বরং নিজের আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার আহ্বান। “আপন মনে লালন বলে”—এই আত্মকেন্দ্রিক চর্চা কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে নয়, বরং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে। কিন্তু যারা ধর্মকে কেবল নিয়ম-কানুন আর বিধিনিষেধে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, তারা এই প্রশ্নমুখরতা সহ্য করতে পারে না।

একটি মুক্তিকামী আত্মার অস্বীকৃতি

লালন আজ শুধুমাত্র আখড়াবাড়িতে নয়, বরং আধুনিক বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল চেতনায় জীবন্ত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে রাষ্ট্র এখনও স্পষ্টভাবে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় না। যদিও জাতীয় পর্যায়ে লালন স্মরণে অনুষ্ঠান হয়, তাঁর নামে সড়ক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়, তবুও তাঁর দর্শনের স্বাধীন ও নিরাপদ চর্চার পরিবেশ সব সময় নিশ্চিত হয় না।

রুমির মতো লালনেরও প্রাপ্য সম্মান

রুমি যেমন ইরানের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেও এক ‘সাধক প্রেমিক’ হিসেবে স্থান পেয়েছেন, তেমনি লালনের উচিত ছিল বাংলাদেশের আত্মিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে অবস্থান নেওয়া। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতেও মৌলবাদী সহিংসতা তাঁর মুক্তিকামী কণ্ঠস্বরকে দমনে ব্যস্ত। এটি শুধু লালনের নয়, বরং বাংলাদেশের মানবতাবাদী ঐতিহ্যের ওপর আঘাত।

এই সংকট কাটাতে হলে আমাদের দরকার ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ও কঠোর অবস্থান। তাহলেই লালনের গান হবে মুক্তির প্রতীক, মৌলবাদের নয়। তখন আমরা গর্ব করে বলতে পারব—লালনও আমাদের রুমি।

লালন এবং রুমি উভয়েই নিজ নিজ সমাজে সময়ের উপরে উঠে মানবতাবাদ ও আত্মিকতার বাণী প্রচার করেছিলেন। রুমিকে সম্মান করে ইরান যদি তার মৌলবাদী কাঠামোতেও তাকে স্থান দিতে পারে, তবে বাংলাদেশেরও লালনকে নিঃসঙ্কোচে আপন করে নেওয়ার সাহস দেখানো দরকার—এটাই ভবিষ্যতের পথে প্রগতির বার্তা।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট