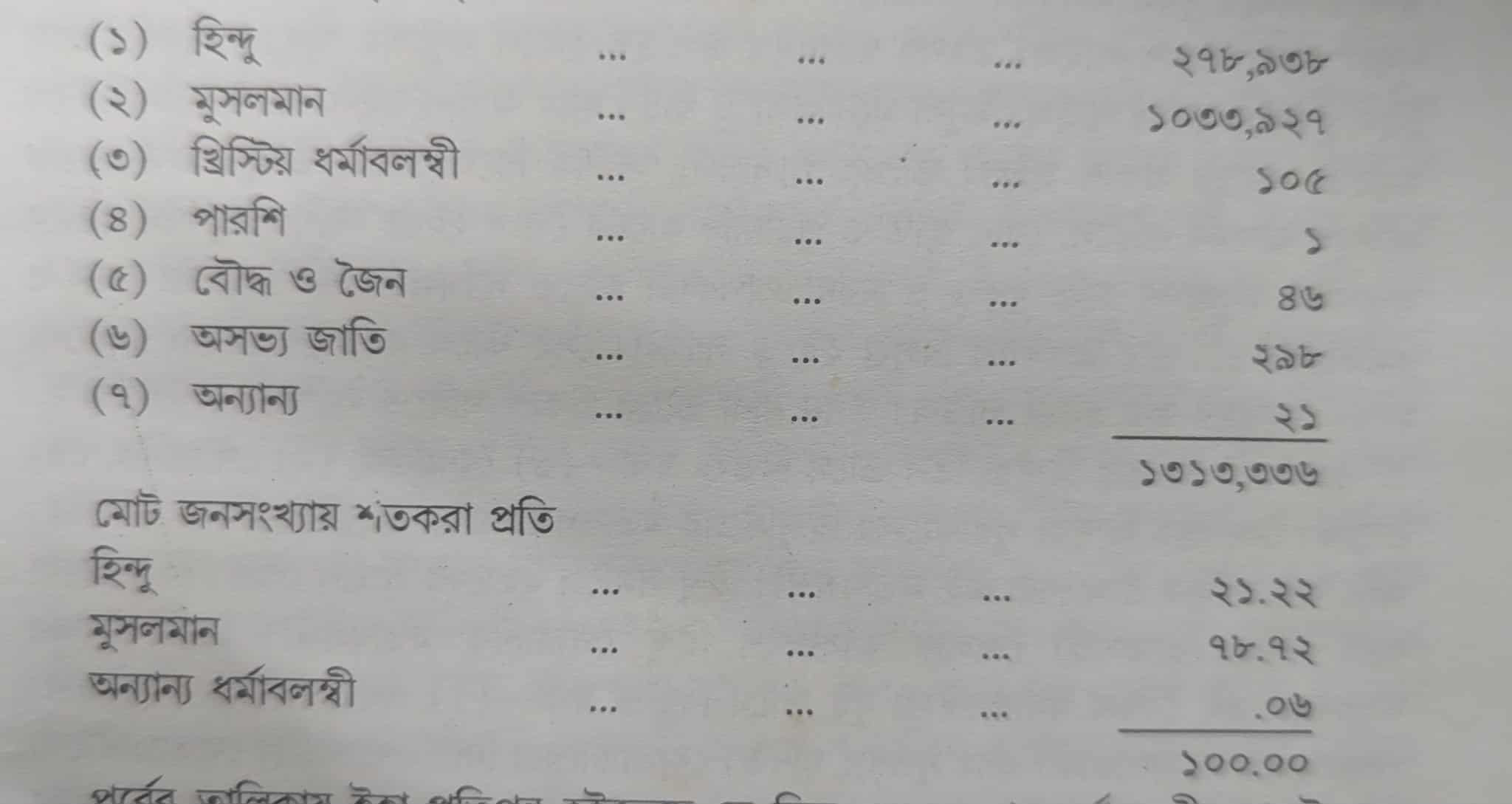

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জন সংখ্যায় ধর্মানুসারে রাজসাহীর মনুষ্যদের যেরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

পর্বের তালিকায় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোকই প্রায় সমস্ত। আবার হিন্দুর তিনগুণেরও বেশি মুসলমান। রাজসাহী জেলায় মুসলমান অধিক এবং মুসলমানেরা প্রায়ই চাষী এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহাতে এই অনুমিত হয়, যে কেবল বাহুবলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত নহে। রাজসাহী এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যার বৃদ্ধির অন্য কারণ হইতে পারে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত বোধ হয়। “অনার্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া, পূর্ব বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহুপরিমাণে অনার্য বংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নিচ শ্রেণিতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্মা হইতে তাহারা উৎসাহ সহকারে ইচ্ছাপূর্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য নহে।”১

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা শতকরা ২১.৯ জন হিন্দু এবং ৭৭.৭ জন মুসলমান ছিল। এই বিংশতি বৎসরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমিয়াছে এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান হইয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমন নহে; স্থানে স্থানে ‘ম্যালেরিয়া’ দোষে ব্রাহ্মণ ভদ্রের অনেক বংশের ধ্বংস দেখা যাইতেছে। রাজসাহীর কৃষক মুসলমানদিগের অবস্থা উন্নত।

হিন্দু-হিন্দুদিগের ধর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন। বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বেদের অপর নাম শ্রুতি। ঈশ্বর প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া ইহার অন্য নাম শ্রুতি। সমুদয়ে চারি বেদ-(১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ব বেদ। বেদের দুই অংশ-(১) জ্ঞানকাণ্ড, ২) কর্মকাণ্ড। এই চতুর্বেদ দ্বারা সর্ব ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত। এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত যোগ যজ্ঞাদিরাপ কর্ম সকল দ্বারা মরণ ধর্মশীল মানবগণ পুণ্যবল হইয়া স্বাধ্যায়, ধ্যান, তপস্যা, দয়া ও দানাদি কর্মদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং দেবতুল্য ছিলেন। অতি পূর্বকালে অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচারের অনুবর্তী হইয়া নিজ নিজ বর্ণ বিহিত ধর্মানুষ্ঠানপূর্বক প্রায় সকলেই মুক্তির পথ প্রাপ্তির জন্য, বিশেষ যত্নবান হইতেন। সত্যযুগ অতীত হইলে, ধর্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মানবগণ বৈদিক কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল প্রকাশ হইল। এই শাস্ত্র বিহিত কর্মদ্বারা দুঃখ, শোক, রোগগ্রদ পাপ হইতে, তপস্যা স্বাধ্যায় বিষয়ে দুর্বল মানবগণ পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা ইতিহাস যুক্ত পুরাণ সকল প্রকাশ পাইল। তৎপর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মৃত্যুক্ত সুকৃতি ত্যাগ হইল: ধর্মান্ত লোপ পাইল। মনুষ্য মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা আকুল হইল। তখন ব্যাসাদিরূপে সংহিতা শাস্ত্রের প্রকাশ হইল। তৎপর পাপরূপী, সর্বধর্ম বিলোপকারী ও দুষ্ট কর্ম-প্রবর্তক কলিযুগ আগমন করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি কার্যের লোপ হইতে লাগিল। যুগধর্ম প্রভাবে স্বভাবতই মনুষ্যগণ অতি দুর্বৃত্ত ও সর্বদা পাপকারী হইতে লাগিল। তখন বেদোক্ত জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের চর্চা প্রায় একবারে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই কালে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা একবারে কম হইয়া পড়িল। তখন নানা তন্ত্রের প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রাজসাহী জেলার হিন্দুরা তিন ভাগে বিভক্ত যথা- (১) বৈদান্তিক, (২) পৌরাণিক, (৩) তান্ত্রিক। বৈদান্তিক হিন্দুরা পুরাকালের হিন্দুদিগের মতাবলম্বী এবং তাহাদিগের আচার পবিত্র। অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণেরা এই মতাবলম্বী। হিন্দু সমাজে ইহাদের সম্মান বেশি; কিন্তু ইহারা বড়ই দরিদ্র। রাজসাহী জেলার অধিকাংশ হিন্দু পৌরাণিক মতাবলম্বী। ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত যথা- (১) পশ্বাচার, (২) যোত্যাচার। পশ্বাচারেরা আনিশভোজী এবং সুতরাং ঘৃণিত। যোত্যাচারেরা নিরামিশভোজী। যোত্যাচারীদের পঞ্চ শাখা, যথা-(১) গীর, (২) ভারতী, (৩) নাড়া, (৪) বাউল, (৫) দরবেশ। ইহাদের মধ্যে গীর ও ভারতীর মতে স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সাংসারিক কার্যে নির্লিপ্ত। কিন্তু কার্যে দেখা যায় যে অর্থোপার্জনে বিরত নহে। যদিচ ইহারা বিবাহ করে না, তথাপি অনেকেই কোন না কোন প্রকার স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর দুই সম্প্রদায় নাড়া ও বাউল বৈরাগী বলিয়া খ্যাত। ইহাদের কতকগুলি ভিক্ষুক এবং কতকগুলি দোকানদার। ১৬০০ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। নাড়া ও বাউলেরা চৈতন্যদেবের শিষ্য। ইহারা এবং অন্যানা শিষ্যেরা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ইহারা স্বাধীন। এই স্বাধীনতা আরা তাহারা অনেক দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন। বৈরাগিণীদের আচার ব্যবহার হিন্দু স্ত্রীলোকদের হইতে অনেক বিভিন্ন। ইহারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পতি স্থির করিয়া লয় এবং ইহাদের বিধবা বিবাহে বাধা নাই। দরবেশরাও ভিক্ষুক কিন্তু ইহারা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অর্চনা করে না।

বেদে নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান, মনন, অর্চনা বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞ মানবের হিতার্থ সেই বেদের সার ভাগ লইয়া তন্ত্রসমূহে সৃষ্টি হইয়া আগমোক্ত কার্যের বিধান হইয়াছে। যেমন মনুষ্য মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন দেবগণের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদয় আগমশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। এই মহানির্বাণতন্ত্রে রূপ-কল্পনা করিয়া পরম ব্রহ্মেরই উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। শিব দুর্গাকে বলিতেছেন যে এই “পরমব্রহ্ম সকল প্রাণীর একমাত্র কারণ এবং হেতুভুত হওয়াতে সেই পরমব্রহ্ম হইতে আমরাও জাত হইয়াছি। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক সকলকে সৃষ্টি করণ হেতু প্রষ্টা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহারই ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু এই জগৎকে পালন করাতে পালয়িতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারই ইচ্ছায় সংহার করণ প্রযুক্ত শিব জগতে সংহারকর্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা অন্তর্যামী। তাহারই আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহারই আদেশে বিষ্ণু পালন করিতেছেন, তাহারই আদেশে শিব সংহার করিতেছেন, তাহারই আদেশে সূর্য তাপ দান করিতেছেন, তাহারই আদেশে বায়ু বাতাস দান করিয়া জগৎ শীতল করিতেছেন, এইরূপ সকল দেবতাই তাহারই দ্বারা সৃষ্টি হইয়া তাহারই আদেশমত আপন আপন কার্যে নিযুক্ত আছেন।” এই আগমোক্ত প্রণালীতে যাহারা শক্তিকে পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারাই প্রকৃত তান্ত্রিক। কিন্তু যাহারা কেবল পৌত্তলিকজ্ঞানে সৌভাগ্য ইচ্ছায় দুর্গাকে উপাসনা করে, তাহারা প্রকৃত তান্ত্রিক নহে। মহানির্বাণতন্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে যে শিব দুর্গাকে উল্লেখ করিয়া পরমব্রহ্মোর স্তব করিয়াছিলেন। “তুমি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের পরম প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারা।” দুর্গাকে শক্তি রূপে কল্পনা করিয়া পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে। এই তান্ত্রিকদের মত। তান্ত্রিক মতের উপাসনা একপ্রকারে কঠিন, আর এক প্রকারে নিতান্ত সহজ। চিত্তশুদ্ধি করিয়া এবং মন পবিত্র করিয়া, একাগ্র চিত্তে উপাসনা করিলে, উপাসনা প্রণালী নিতান্ত সহজ হয়। বর্তমানে তান্ত্রিকেরা যেরূপ প্রণালীতে উপাসনা করে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের আশা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ তান্ত্রিকদের বাহ্যিক আড়ম্বরই যথেষ্ট। রাজসাহীতে তান্ত্রিকমতের উপাসকও কম নহে। পূর্বে রাজসাহী দেশের অধিকাংশ লোকই শাক্ত মতাবলম্বী ছিল। ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ‘সাহিত্যে’ রাজসাহীতে শাক্তমতের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। “নদীয়া ও নাটোর রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে ‘রাজসাহী শাক্তসমাজের লীলাভূমি; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল; এবং তদুপলক্ষে সুরার উপাসনা বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল।’ রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শাক্তমতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।” আজিকালি রাজসাহীর শাক্ত সম্প্রদায়ের অনেককে সুরাপনে বিরত দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে শক্তি উপাসক দেখা যায়। অন্য হিন্দুদের মধ্যে প্রায়ই শক্তি উপাসক দেখা যায় না। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রাজসাহীতে তান্ত্রিক হিন্দুদের অবস্থা ভাল এবং তাহারা সমাজে সম্মানিত। নাটোর রাজবংশীয় পুণ্যবর্তী মহারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক মতে মহাযোগী ছিলেন। রাজা হইয়াও তাহার বিষয় বাসনা ছিল না। তিনি রাত্রিতে শ্মশানে শ্মশানে যোগসাধন করিয়া ফিরিতেন। তাহার উত্তর সাধক ভোলা সঙ্গে ফিরিত। করতোয়া নদী তটে ভবানীপুরের পীঠস্থানে সাধকপ্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ তপস্যা করিতেন। এক্ষণ পর্যন্ত তাহার যজ্ঞকুণ্ড, তপস্যাসন ও পঞ্চমুক্তি বিদ্যমান আছে। বাক্সরের শ্মশানভূমিও তাহার তপস্যা স্থান ছিল করেন। প্রথম চারিপুত্র অস্বীকার করায়, কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া জরার সহিত পাপগ্রহণ করিলেন। ঐ চারিপুত্রকে যযাতি শাপ দিলেন এবং পুরুকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে যযাতি এই শাপ দিলেন যে যাহারা মাংসাশী, পশুধর্মী ও ম্লেচ্ছ, তুমি তাহাদের রাজা হইবে। যাহারা অসভ্য এবং যাহাদের আচার কুৎসিত, তাহাদিগকে আদি সভ্য হিন্দুরা বিধর্মী ম্লেচ্ছ বা যবন বলিত। ইহাও কথিত আছে যে যদুর এক সন্তান শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ ইংলন্ডে বাস করেন। পুরাণের মতও ভিন্ন। যে সময় বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের যুদ্ধ হয়, সেই সময় বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভব করিবার মানসে বশিষ্ঠের গাভীর যোনিদ্বার হইতে কতকগুলি লোক বাহির হয়। তাহারাই পরে যবন নামে খ্যাত হন। যোনি হইতে জাত বলিয়া যবন হইল। আবার বিষ্ণু পুরাণে ইহা বর্ণিত আছে যে, সগর রাজা কোন বিশেষ অপরাধ জন্য কতকগুলি লোকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহারাই পরে যবন নাম ধারণ করে। মুসলমানদের উৎপত্তি পৌরাণিক মতে বা মহাভারতের মতে সকল শ্রেণির লোকেরা বিশ্বাস যোগ্য না হইবারই সম্ভব। হিন্দুরা যাহাকে বিধর্মী, কুৎসিতাচারী জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহারাই সম্ভবত যবন বা মুসলমান নামে অভিহিত হইলেন। আদিতে আরব দেশীয় লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। আরব দেশে মহম্মদ নামে একজন ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী। তিনি পৌত্তলিক ধর্ম রহিত করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করেন। যাহারা মহম্মদের এই মত গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে তিনি মুসলমান অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী নাম দেন।

যবনাক্রান্তের পর হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানের বাস। রাজসাহীতে যে সকল যবন দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকে পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানা যায় কোন হিন্দু অর্থের লোভে, কোন হিন্দু মুসলমান সরকারে চাকরির প্রলোভনে, কোন হিন্দু ভূসম্পত্তির আশায়, কোন হিন্দু সুন্দরী মুসলমান রমণীরত্ন লালসায়, কোন হিন্দু রাজার সহিত সমধর্মী হইয়া সম্মানিত হইবার অভিলাষে; স্বীয় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কোন কোন হিন্দুকেও মুসলমানেরা কৌশলে ও বলে মুসলমান করেন। এই জাতিভ্রষ্ট হিন্দুগণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা উচ্চ জাতীয় হিন্দু ছিল পরে মুসলমান হয় তাহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণির মুসলমান হইল। এবং যাহারা নিচ শ্রেণি হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হয়, তাহারা প্রায়ই কৃষক এবং তাহারাই নিম্নশ্রেণির মুসলমান হইল। যাহারা উচ্চশ্রেণির মুসলমান তাহারা সকলেই একেশ্বরবাদী এবং তাহারা কোরাণের আদেশে সকল কার্য করেন বলিয়া পরিচিত। উচ্চশ্রেণি মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু রাজসাহীতে উচ্চশ্রেণি মুসমানের সংখ্যা অতি কম; এবং নিম্নশ্রেণির পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী মুসলমানই বেশি। এই নিম্নশ্রেণির মুসলমানেরা পীরের সিন্নি দেয়, পীরের বাঁশ ও গঙরা আদি করিয়া সেবা ও পুজা করে। আবার কেহ কেহ উচ্চশ্রেণি মুসলমানদের ন্যায় দিবা রাত্রিতে পাঁচবার নমাজ করে এবং রোজাআদিও করে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এত কম যে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মই রাজসাহী জেলার প্রধান আলোচ্য বলিয়া তাহারই উল্লেখ করা গেল।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট