অর্থসহায়তা আর প্রতিশ্রুতি ঘিরে কঠিন দরকষাকষি

ব্রাজিলের আমাজন শহর বেলেমে জাতিসংঘের কপ৩০ জলবায়ু সম্মেলন শেষ সপ্তাহে প্রবেশ করতেই আলোচনার টেবিলে শ্লোগান নয়, বাস্তব সংখ্যার লড়াই স্পষ্ট হচ্ছে। প্রায় দুই শ দেশের প্রতিনিধিরা এ দশকে কতটা কার্বন নিঃসরণ কমানো হবে এবং জলবায়ু দুর্যোগে আক্রান্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কত টাকা উঠে আসবে, তা নিয়ে কঠিন দরকষাকষি করছেন। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে বলা হচ্ছে, বর্তমান প্রতিশ্রুতি ধরে রাখলে বিশ্ব উষ্ণায়ন এখনো প্যারিস চুক্তিতে উল্লেখিত ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমার অনেক ওপরে চলে যেতে পারে; এই প্রেক্ষাপটই আলোচনায় অতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে। বহু বছরের অপূর্ণ তহবিল প্রতিশ্রুতির অভিজ্ঞতা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভেতরেও সন্দেহ জোরালো, ফলে বিশ্বাসের সংকট প্রায় প্রতিটি আলোচনায় ফিরে আসছে।

বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে জলবায়ু অর্থায়ন। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো বলছে, অন্তত ২০৩০-এর পরের দশক থেকে প্রতি বছর শত শত বিলিয়ন ডলার নিশ্চিত না হলে কয়লা থেকে সরে আসা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাড়ানো এবং বন রক্ষা—কোনোটাই প্রয়োজনীয় গতিতে করা সম্ভব নয়। ধনী রাষ্ট্রগুলো নীতিগতভাবে আরও অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করলেও সংসদীয় অনুমোদন ও ভেতরের রাজনীতির অজুহাতে সুস্পষ্ট অংক লিখতে অনীহা দেখাচ্ছে। আলোচনায় এখন “বেলেম প্যাকেজ” নামে একটি প্রস্তাব ঘিরে কাজ চলছে, যাতে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের রোডম্যাপ, নতুন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে এক ফ্রেমওয়ার্কে বাঁধার চেষ্টা আছে। দুর্বল অর্থায়ন ভাষা নিয়ে আপত্তি থাকলে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে সই করতে রাজি নাও হতে পারে—এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না নিজ নিজ প্রতিনিধিরাও।

জ্বালানির প্রশ্নেও বিভাজন স্পষ্ট। ছোট দ্বীপরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে দ্রুত সময়ের মধ্যে অপ্রশমিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ এবং ২০৩০ সালের আগেই বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ভাষা চাইছে। অন্যদিকে কয়েকটি বড় উদীয়মান অর্থনীতি বলছে, তাদের শিল্পায়ন ও জ্বালানি প্রবাহ এখনও পূর্ণতায় পৌঁছায়নি; ইতিহাসের বড় দূষণকারীরা আগে বেশি দায় নিক, তার পরেই সবার জন্য সমান শর্ত আরোপ করা উচিত। আয়োজক দেশ হিসেবে ব্রাজিল চেষ্টা করছে এক ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ ভাষা দাঁড় করাতে, যাতে বিভিন্ন দেশের বিশেষ পরিস্থিতি উল্লেখ থাকবে, আবার একই সঙ্গে বাজারকে বার্তা যাবে—জীবাশ্ম জ্বালানির যুগ ফুরিয়ে আসছে।

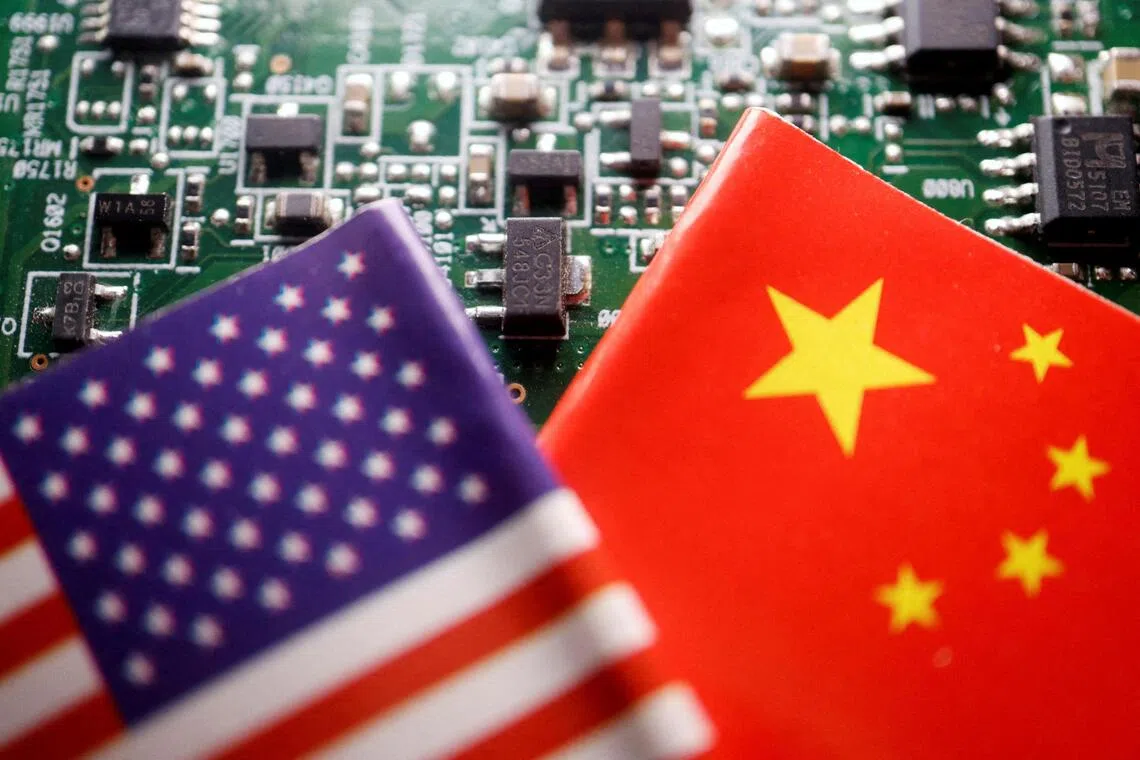

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি পুরো আলোচনাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। চীন একদিকে নিজেদের পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ, ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির সাফল্য তুলে ধরে “জলবায়ু নেতৃত্ব”ের দাবি করছে, অন্যদিকে ঘরোয়া চাহিদা মেটাতে নতুন করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদনও দিচ্ছে। আবার প্যারিস কাঠামো থেকে সরে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কনফারেন্সে নেই; তাদের জায়গা পূরণ করতে এসেছে কিছু অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, শহরপ্রধান ও ব্যবসায়ী জোট, যারা দাবি করছে—তারা নিজেদের মত করে সবুজ বিনিয়োগ চালিয়ে যাবে। এতে স্পষ্ট হয়েছে, জলবায়ু নীতি এখন শুধু জাতীয় রাজধানীতে নয়, বরং করপোরেট বোর্ডরুম, সিটি কাউন্সিল ও আঞ্চলিক সংসদেও নির্ধারিত হচ্ছে।

সম্মেলনে অংশ নেওয়া অনেক উন্নয়নশীল দেশের কাছে বৈশ্বিক বাণিজ্যব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ইস্পাত, সিমেন্ট বা সবুজ প্রযুক্তির পণ্যে প্রস্তাবিত কার্বন সীমান্ত কর তাদের রপ্তানিকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে বলে তারা সতর্ক করেছেন। পুরোনো সহায়তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন এই করব্যবস্থাকে অনেকেই এক ধরনের জলবায়ু-সুবাদী সুরক্ষাবাদ হিসেবে দেখছেন। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পদক্ষেপ, শিল্পনীতি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা—এই তিন ক্ষেত্র এখন একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে।

কনফারেন্স সেন্টারের বাইরে প্রতিদিনই বেলেমের ভেজা গরমে মিছিল করছে আদিবাসী গোষ্ঠী, যুব আন্দোলন ও পরিবেশবাদীরা। তাদের অভিযোগ, সরকারগুলো দূর-ভবিষ্যতের লক্ষ্যের ভাষা দিয়ে নিজেকে ভালো দেখালেও সমান্তরালে নতুন তেল-গ্যাস প্রকল্পে অনুমোদন দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতের নিঃসরণ স্থায়ীভাবে আটকে দেবে। বিজ্ঞানীরা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রতিটি অতিরিক্ত দশমিক ডিগ্রি উষ্ণায়ন এড়ানো মানেই কম প্রাণহানি, কম ফসলহানি, কম ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব। কপ৩০ থেকে যদি শক্তিশালী চুক্তি না-ও আসে, তবু এখানে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো আগামী বহু বছর ধরে বিনিয়োগ ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলবে—এমনটাই ধারণা অংশগ্রহণকারীদের।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট