সারাক্ষণ রিপোর্ট

- ব্রহ্মপুত্র নদীর জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়

- বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ ও হাইড্রোলজিকাল তথ্য বিনিময় পুনরায় চালু করা এবং সম্ভাব্য নতুন উদ্যোগের খোঁজ করা হয়

- “ট্রান্স-বর্ডার নদী সম্পর্কিত সহযোগিতা জোরদারকরণ” শীর্ষক একটি বিস্তৃত সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনা করা হয়

- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিলে তথ্য আদান-প্রদান ব্যাহত হওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়

২০২৫ সালের ২৬-২৭ জানুয়ারি, ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিসরি চীন সফর করেন এবং দুই দেশের মধ্যে নানা দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আলোচনায় উভয় পক্ষই নাগরিক-কেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও পুনর্গঠনের ওপর জোর দেয়। এরই অংশ হিসেবে “ট্রান্স-বর্ডার নদীর জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায়” ভারত ও চীনের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মেকানিজম (ইএলএম) বৈঠক দ্রুত ডাকার বিষয়ে সম্মতি হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ ও হাইড্রোলজিকাল তথ্য বিনিময় আবার চালু করা এবং উভয় দেশের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন উদ্যোগের খোঁজ করা।

ভারত-চীনের এই বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের নদী-সংক্রান্ত কর্মপ্রক্রিয়া (ইএলএম) দীর্ঘদিন ধরেই দু’দেশের মধ্যে জলের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীল কাঠামো হিসেবে কাজ করে আসছে। এই কাঠামো পুনরায় সক্রিয় হলে দক্ষিণ এশিয়ার দুই শক্তির মধ্যে জলসম্পদ নিয়ে সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে, যা সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

তিব্বতি মালভূমির ভূপ্রকৃতি

“এশিয়ার জলের টাওয়ার” বলে পরিচিত তিব্বতি মালভূমি থেকেই এশিয়ার বহু বড় নদ-নদীর জন্ম। দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান চারটি নদী অববাহিকা-ইন্দুস, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা—এই মালভূমির জলধারা পেয়ে উপমহাদেশের জলনিরাপত্তা রক্ষা করে। ঐতিহ্যগতভাবে চীনের ভূখণ্ড দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ধরা না হলেও, তিব্বত অঞ্চল থাকায় এই বৃহত্তর অঞ্চলের জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি চীনের হাতেই রয়েছে। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ—মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম—এর জলসম্পদও তিব্বতের নদীগুলোর ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, চীনের অভ্যন্তরীণ পানির ৩০ শতাংশই আসে তিব্বত অঞ্চল থেকে। ফলে তিব্বতি মালভূমির জলবিভাগ এশিয়ার সামগ্রিক জলনিরাপত্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

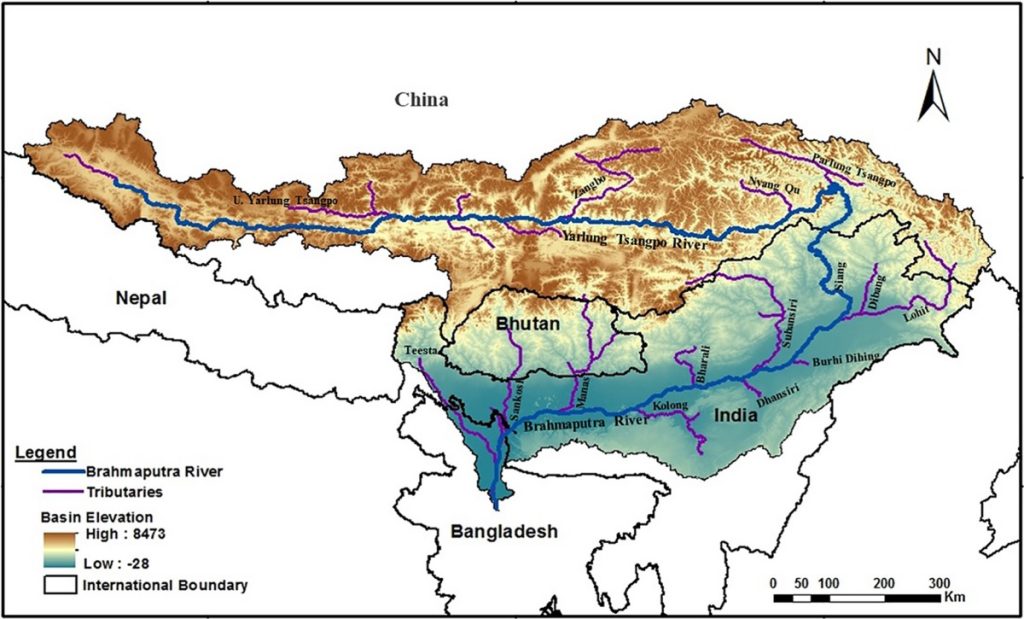

ভারতে বয়ে আসা তিব্বতি উৎসের নদীগুলো প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত—ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পূর্বাঞ্চলীয় শাখা (সিয়াং ও এর উপনদী) এবং পশ্চিম দিকের ইন্দুস নদী ব্যবস্থার অংশ (ইন্দুস ও শতদ্রু)। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাকেই আপাতত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়।

মহিমান্বিত ব্রহ্মপুত্র: মহাদেশীয় ভ্রমণ

ব্রহ্মপুত্রের উত্স দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতের আনসি হিমবাহে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৫৩০০ মিটার উচ্চতায়), যা মানসসরোবর লেকের কাছাকাছি অবস্থিত। তিব্বতে এই নদী “ইয়ারলুং জাংবো” বা “ছাংপো” নামে পরিচিত এবং সেখানকার প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তের (গেলিং-এর নিকট) দিকে আসে।

অরুণাচলে ঢোকার আগে নদীটি নামচা বারওয়া পর্বতকে ঘিরে “গ্রেট বেন্ড” তৈরি করে। এরপর পাহাড়ি ঢাল বেয়ে আনুমানিক ২২৬ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে পাশিঘাটে পৌঁছায়, যেখানে উচ্চতা নেমে আসে প্রায় ১৫২ মিটারে। সেখান থেকে আরও ৫২ কিলোমিটার নীচুতে সিয়াং নদীর সঙ্গে লোহিত ও দিবাং নদীর মিলন হয় সাদিয়ায় (আসামে), উচ্চতা সেখানে প্রায় ১২৩ মিটার। এই স্থান থেকেই নদী “ব্রহ্মপুত্র” নামে পরিচিত হয়। আসামে প্রায় ৬৪২ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে (যমুনা নামে) প্রায় ২৬০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে শেষমেশ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মোট আয়তন (বাংলাদেশের মিলনস্থল পর্যন্ত) প্রায় ৫৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ২৯৩,০০০ বর্গকিলোমিটার তিব্বতে, ১,৯৪,৪১৩ বর্গকিলোমিটার ভারতে, ৪৫,৫৮৭ বর্গকিলোমিটার ভুটানে এবং ৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশে পড়েছে। ডানদিকের প্রধান উপনদীগুলো-লোহিত, দিবাং, সুবনসিরি, রোংগানদি, জিয়াভারালি, ধানসিরি, মানস, তোরসা, সাঙ্কোশ ও তিস্তা—বেশি স্রোতশীল ও বন্যাপ্রবণ। বাঁদিকের উপনদীগুলো যেমন নোয়াদেহিং, বুঢ়িদিহিং, দেশোং, দিখৌ, ধানসিরি, কপিলি, কুলসি, কৃষ্ণাই, দুধনই ও জিঞ্জিরান তুলনামূলকভাবে মসৃণ ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হয়।

পুরো অববাহিকার জলবায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৮৫% বৃষ্টি হয় এবং এই সময়ই নদীতে পানির প্রবাহ ও আশেপাশের প্রতিবেশব্যবস্থায় প্রধান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ভারত-চীন সহযোগিতা: বন্যা ব্যবস্থাপনার বিকাশমান কাঠামো

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা

২০০০ সালের একটি বড় বন্যা পরিস্থিতি ভারত ও চীন উভয়কেই দেখায় যে আগে থেকে সতর্কতা পাঠানোর মতো ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। এ কারণে ২০০২ সালে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে বর্ষাকালে গুরুত্বপূর্ণ বন্যা-সম্পর্কিত তথ্য ভাগাভাগির নীতিগত ভিত্তি তৈরি হয়।

এই চুক্তি অনুযায়ী, চীন জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিব্বতের নুগেশা, ইয়াংকুন ও নুকসিয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পানিপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং জলস্তরের তথ্য দিনে দু’বার সংগ্রহ করে ভারতের কাছে পাঠায়। ২০০৮, ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে এই সমঝোতা নবায়ন হয়। বিশেষ করে ২০১৮ সালে নুকসিয়া অঞ্চলে ভূমিধসজনিত কারণে নদীর প্রবাহ আটকে যেতে পারে—এমন পরিস্থিতিতে চীন দ্রুত ভারতকে জানায় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করে। এটি ছিল ভারত-চীনের মধ্যে জরুরি নদী ব্যবস্থাপনার একটি সফল দৃষ্টান্ত। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুনে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়; নবায়নের বিষয়ে কূটনৈতিক স্তরে আলাপ এখনো চলছে।

সুতলেজ অববাহিকা

২০০৪ সালে পারিচু লেকে ভাঙনের মতো সংকটময় ঘটনার পর ২০০৫ সালে আরেকটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এতে সুতলেজ নদী (চীনে ল্যাংকচেন জাংবো) সংক্রান্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য বর্ষাকালে ভাগাভাগির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চীনের টসাদা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দু’বার করে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করা হয়। ২০১০ ও ২০১৫ সালে এই চুক্তি নবায়ন করা হয়। ২০২০ সালে এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে ফের নবায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

ব্রহ্মপুত্র ও সুতলেজ ভিত্তিক এ চুক্তিগুলোতে অর্থনৈতিক খরচ ভাগাভাগি এবং অস্বাভাবিক জলপ্রবাহ সম্পর্কে দ্রুত তথ্য জানানো—এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ধারাবাহিক কূটনৈতিক আলোচনা ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রান্স-বর্ডার জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কীভাবে সুফল পাওয়া যায়, এই চুক্তিগুলো তারই উদাহরণ। তবে যখনই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়, তখন তথ্য আদান-প্রদান ক্ষণিকের জন্য ব্যাহত হয়। এটি বোঝায় যে সহযোগিতার পাশাপাশি এখানেও কিছু চ্যালেঞ্জ থেকে গেছে।

বিস্তৃত সমঝোতা স্মারক (আমব্রেলা এমওইউ)

২০১৩ সালে “ট্রান্স-বর্ডার নদী সম্পর্কিত সহযোগিতা জোরদারকরণ” শীর্ষক একটি বিস্তৃত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে বর্ষায় তথ্য বিনিময়ের সময়সীমা ১ জুন থেকে ১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৫ মে থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পূর্ববর্তী চুক্তিগুলোর মতো নির্দিষ্ট মেয়াদ না রেখে, এটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে করা হয়। যদিও এখানে উল্লেখিত নদী বিষয়ক আরও অনেক পরিকল্পনা বা প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে ততটা অগ্রগতি দেখা যায়নি।

হাইড্রোলজি তথ্যের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: একটি বিস্তৃত কাঠামো

ব্রহ্মপুত্র ও সুতলেজকে কেন্দ্র করে স্বাক্ষরিত এমওইউগুলোর পর হাইড্রোলজিকাল তথ্য বিনিময় কীভাবে হবে, কারা আর্থিক দায় নেবে ও কী পদ্ধতিতে তথ্য পাঠানো হবে—এসব বিষয়ে একটি “ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান” (আইপি) ঠিক করা হয়। ভারত সাধারণত কীভাবে এই তথ্য ব্যবহার করে বন্যা পূর্বাভাস ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়, সে বিষয়েও চীনকে নিয়মিত অবহিত করে।

এছাড়া বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সফরের ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে উভয় দেশ একে অন্যের জলের অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র সরেজমিনে দেখার সুযোগ পায়। কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি) ভারতের পক্ষে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে, ফলে সহযোগিতার ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে।

সর্বোপরি, ভারত ও চীনের মধ্যে নদীকেন্দ্রিক সহযোগিতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পূর্বাভাস এবং জরুরি সংকেত প্রেরণের ক্ষেত্রে। বর্ষাকালে তথ্য বিনিময় ও জরুরি পরিস্থিতিতে তাত্ক্ষণিক সতর্কতা পাঠানো এখন পর্যন্ত দুই দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যৌথ সাফল্য বলে বিবেচিত হয়।

Sarakhon Report

Sarakhon Report