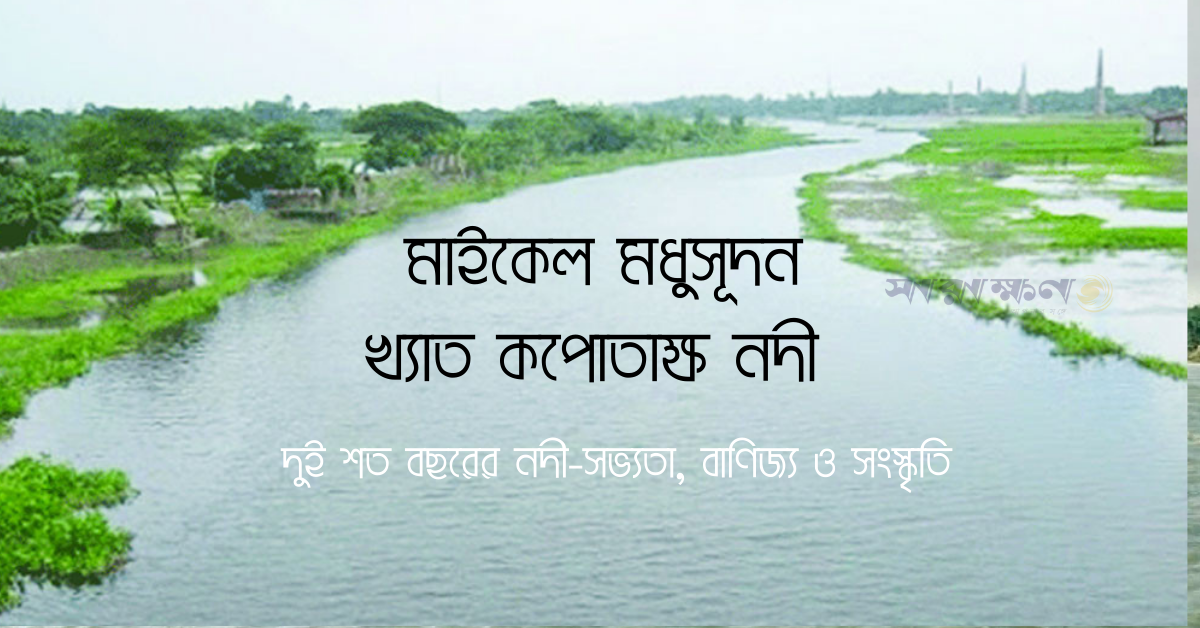

নদীর সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

খুলনা জেলার যশোর সীমান্ত ঘেঁষা কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাড়ি অংশ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট নাম। এটি শুধু একটি নদীর নাম নয় – মানুষের জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, নৌযোগাযোগ এবং সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি জায়গা। দুই শত বছরের বেশি সময় ধরে এই নদীর দুই পাড়ে গড়ে উঠেছে কৃষিনির্ভর জনপদ, বন্দরঘাট, বাজার এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ পরিমণ্ডল।

নদীর সৃষ্টির পেছনের ইতিহাস

কপোতাক্ষ নদী প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রাকৃতিক খাল নয়, বরং স্থানীয় জমিদারের উদ্যোগে খনন করা একটি কৃত্রিম নদীখাত। ইতিহাসে বলা হয়, সেচ ও নৌপরিবহন সুবিধার জন্য জমিদাররা একটি বড় খাল কাটার পরিকল্পনা নেন। শ্রমিক ও স্থানীয় কৃষকদের দিয়ে খাল খনন করা হয়, যা ক্রমে নদীর রূপ নেয়। বৃষ্টি, বর্ষা এবং প্রবাহমান অন্যান্য শাখা-উপশাখার পানি মিলিয়ে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নদী হিসেবে গড়ে ওঠে এবং অঞ্চলের কৃষি, ব্যবসা ও যোগাযোগে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

দুই শত বছরের নদীর ইতিহাস

কপোতাক্ষ নদীর ইতিহাস কম করে হলেও দুই শত বছরের পুরনো। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময় থেকেই এটি খুলনা-যশোর অঞ্চলের কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী ও যাত্রীদের জন্য মূল যোগাযোগের মাধ্যম। নদীর ধারা ক্রমে পরিবর্তিত হলেও সাগরদাড়ি অংশ তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে এই নদী কলকাতা পর্যন্ত পণ্যবাহী নৌকার চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা গ্রামগুলো নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেখানে নৌকাঘাট, খেয়াঘাট ও বাজার ছিল প্রাণকেন্দ্র।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাণিজ্য ও যোগাযোগ

ব্রিটিশ শাসনামলে কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাড়ি অংশ এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে পরিণত হয়। নদীপথে খুলনা ও যশোর থেকে কলকাতায় যেত ধান, পাট, মোম, মাছ, কাঠ, চামড়া, নীল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য। কলকাতা থেকে আসত বিলাতি কাপড়, চিনামাটি, কেরোসিন ও ওষুধ, হার্ডওয়্যার সামগ্রী। নদীর দুই পাড়ে গড়ে ওঠে খেয়াঘাট, বড় বাজার, রাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্র। নৌপথে সহজে ভারি মালামাল পরিবহন সম্ভব হওয়ায় এটি ছিল ব্যবসায়ীদের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর মাধ্যম।

পাকিস্তান আমলে নদীর ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা

১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান শাসনামলেও নদীর গুরুত্ব কমেনি। খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরার অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনে নদীপথের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। খুলনা ও মংলা বন্দর থেকে পণ্য আসত ও যেত স্থানীয় বাজারে। যদিও ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত কঠোর হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমিত হয়ে যায়; তবুও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা এবং যোগাযোগের জন্য নদীপথ অপরিহার্য ছিল। নৌকা, ট্রলার ও ছোট স্টিমার চালু ছিল কৃষিপণ্য, মৎস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনের জন্য।

বাংলাদেশ সময়ে নদীর বর্তমান বাস্তবতা

স্বাধীন বাংলাদেশের সময়ে নদীর অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। নদীর কিছু অংশ ভরাট হয়ে গেছে, দূষণ বেড়েছে এবং শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা অনেক কমে যায়। তবুও সাগরদাড়ি অংশে নৌযোগাযোগ ও স্থানীয় বাণিজ্য এখনও টিকে আছে। নৌকা ও ট্রলারে ধান, সবজি, ফল, মাটি, বালু এবং মাছ স্থানীয় হাটবাজারে পরিবহন হয়। নৌপথের সাশ্রয়ী চরিত্র গ্রামের মানুষের জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্য।

দুই পাড়ের সভ্যতা ও জনজীবন

কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাড়ি অংশের দুই পাড়ে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোর জীবনযাত্রা নদীর ওপর নির্ভরশীল। কৃষি জমির সেচ, জলে ধান-পাট ধোয়া, নৌকায় যাতায়াত – সবকিছুই নদীকেন্দ্রিক। নদীর পাড়ে ছোট বাজার, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির গড়ে উঠেছে। নদীর ঘাটে শাড়ি-কাপড় ধোয়া, পূজার জল তোলা বা বিয়ে-বার্ষিকির সময় নৌকায় যাতায়াত একটি সামাজিক ঐতিহ্য। স্থানীয় হাটের অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা নৌকায় আসা-যাওয়া করেন।

নদীর বনজ ও মৎস্যসম্পদ

কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাড়ি অংশ একসময় বনজ সম্পদের কেন্দ্র ছিল। নদীপথে কাঠ, বাঁশ, শোলা, আম-কাঁঠালের গাছের কাঠ ব্যবসা চলত। নদীর পানিতে পদ্মফুল, শোলা, পানিফল জন্মাত। মৎস্যসম্পদ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ – বোয়াল, আইড়, শোল, চিতল, রুই, কাতলা, টেংরা, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ত। আজও জেলেরা নদীতে জাল, বড়শি, ফাঁদ ব্যবহার করে মাছ ধরেন। স্থানীয় বাজারে নদীর টাটকা মাছ বিক্রি হয় এবং এটি গ্রামীণ অর্থনীতির একটি অংশ।

দেশি-বিদেশি শহর ও বন্দরের সংযোগ

ঔপনিবেশিক আমলে নদীর মাধ্যমে যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা থেকে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ছিল। নদীপথে সহজে ভারি পণ্য পরিবহন হওয়ায় কলকাতা বন্দর ছিল প্রধান রপ্তানির গন্তব্য। খুলনা শহর ও পরে মংলা বন্দর চালু হলে নদীর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সাগরদাড়ির ঘাট থেকে ব্যবসায়ীরা কলকাতা, খুলনা, বাগেরহাট, মেদিনীপুরসহ বিভিন্ন শহরে পণ্য পাঠাতেন। এই নৌপথের মানচিত্র ব্রিটিশ প্রশাসনের নথিতেও লিপিবদ্ধ ছিল।

সংস্কৃতি, সাহিত্য ও গান

সাগরদাড়ি মানেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। তাঁর “কপোতাক্ষ নদ” কবিতায় নদীর স্মৃতি এবং প্রবাসজীবনের বেদনা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

“সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

সতত যেমনি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া যন্ত্রধ্বনি তব কলতানে;

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।”

সাগরদাড়িতে প্রতিবছর মধুসূদন মেলা হয়, যেখানে তাঁর স্মৃতিকে ঘিরে নাটক, গান, আলোচনা সভা হয়। নদীর পাড়ে বাউলগান, পালাগান, যাত্রাপালা আয়োজিত হতো, যা আজও এই এলাকার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। নদীর ঘাটে পালাগান শুনে বড় হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

নদীর সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ

কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাড়ি অংশ দুই শত বছরের বেশি সময় ধরে খুলনার মানুষের জীবনের অংশ। ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্য, নৌযোগাযোগ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি – সব কিছুর সঙ্গেই এর নিবিড় সম্পর্ক। যদিও নদী ভরাট ও দূষণে বিপন্ন; তবুও নাব্যতা বাড়ানোর প্রকল্প, নদী খনন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নদীভিত্তিক পর্যটন ও স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের মাধ্যমে এই নদীর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সাগরদাড়ি শুধু খুলনার নয় – বাংলাদেশের নদীমাতৃক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট