আশা আর স্বপ্নের জুলাই আন্দোলন

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে যে ছাত্র-যুবকেন্দ্রিক গণআন্দোলন দেখা গিয়েছিল, তা নতুন রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, সরকারের নীতি, দমন-পীড়ন আর স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের দাবি তুলেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসমাজ থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সংহতি, স্লোগান, সৃষ্টিশীল ব্যঙ্গচিত্র ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।

এই আন্দোলন বহু মানুষের মনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। “সিস্টেম ভাঙার” এবং “নতুন বাংলাদেশ গড়ার” আকাঙ্ক্ষা তখন ছিল প্রবল। আন্দোলনের নেতাদের বক্তৃতা, সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং গণসমাবেশগুলোতে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এক নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হতাশার সুর

কিন্তু ২০২৫ সালে এসে সেই উচ্ছ্বাসের জায়গায় এসেছে স্পষ্ট হতাশা। কয়েক মাস আগেও যারা আন্দোলনের জন্য দিন রাত কাজ করতেন, আজ তারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেও অনীহা প্রকাশ করেন। চায়ের দোকান, ক্যাম্পাসের বেঞ্চ বা ফেসবুক গ্রুপে আলোচনায় আন্দোলনের কথা উঠলে অনেকেই কটাক্ষ করে বলেন, “এই দেশে কিছুই বদলাবে না।”

হতাশার মূল কারণ: আন্দোলনের লক্ষ্যভ্রষ্টতা ও বিভাজন

সবচেয়ে বড় অভিযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও বিভাজন নিয়ে। আন্দোলনের প্রথমদিকে স্পষ্ট কিছু দাবি থাকলেও পরে নেতাদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। এক অংশ সরকারপন্থি দলের সঙ্গে সমঝোতা করে কিছু সুবিধা নিয়ে বলে অভিযোগ ওঠে, অন্য অংশ চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

একটি সুসংগঠিত আন্দোলন যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য দরকার, তার পরিবর্তে দেখা যায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও এজেন্ডার টানাপোড়েন। আন্দোলনকারীদের অনেকেই বলেন—“আমরা গিয়েছিলাম দেশের জন্য, কিন্তু শেষে দেখি কারা মন্ত্রী হবে, কে টকশো করবে, এই নিয়ে লড়াই।”

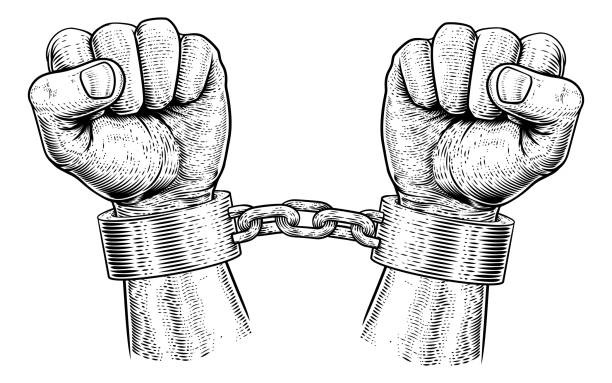

রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-পীড়ন ও মামলা

সরকারও নরম ছিল না। আন্দোলনের প্রথম ঢেউ সামলাতে পুলিশি অভিযানে বহু নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা আইনি মামলায় জর্জরিত হয়ে অনেকেই আত্মগোপনে চলে যান বা পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

এই দমন-পীড়ন আন্দোলনের শীর্ষ সারির নেতৃত্বকে ভেঙে দেয়। নেতারা যখনই সমঝোতার চেষ্টা করেন বা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে যান, তখন তৃণমূল কর্মীদের মনে সন্দেহ জন্মায় যে তারা সরকারপন্থি হয়ে যাচ্ছেন। ফলে “ভেতর থেকে খোঁড়া” হওয়া শুরু হয় আন্দোলনের।

বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য, জীবনের বাস্তব চাপ

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের শুরু থেকেই দ্রব্যমূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাড়ি ভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এতো বেড়েছে যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

যারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, তারাও বলছেন—“মিছিল করে আর ক’দিন? চাল-ডাল তো লাগবে। চাকরি নেই, টিউশনি নেই, বাজারে দাম আকাশছোঁয়া।”

অর্থাৎ, বেঁচে থাকার তাগিদ আন্দোলনের রোমান্টিকতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

বিকল্প নেতৃত্বের অভাব ও রাজনৈতিক শূন্যতা

যারা সরকারবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তাদের অনেকেই এখন বলছেন—“বিকল্প কে? কাদের হাতে যাবে ক্ষমতা?” জুলাই আন্দোলনের পরও স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি, কোনো সমন্বিত ম্যানিফেস্টো বা ন্যূনতম কর্মসূচি টেকেনি।

একদল যুবনেতা চাইলেও একসাথে থাকতে পারেননি। কেউ কেউ বিদেশে চলে গেছেন, কেউ এনজিও বা প্রজেক্টের চাকরিতে ঢুকে গেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে—“এসবই নাটক।”

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে দ্বৈত মানদণ্ড

আরেকটি বড় হতাশার কারণ আন্তর্জাতিক শক্তির ভূমিকা। জুলাই আন্দোলনের সময় কিছু পশ্চিমা রাষ্ট্র নীরব সমর্থন জানালেও পরে যখন সরকার আংশিক সংস্কার, নির্বাচন, সমঝোতার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তারা চাপ কমিয়ে দেয়।

যুবসমাজের একাংশ মনে করে, বিদেশি শক্তি আসলে নিজেদের স্বার্থ দেখে। তারা মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য আন্তরিক নয়। এই বৈদেশিক দ্বৈত মানদণ্ড নিয়েও হতাশা ছড়িয়েছে।

ভবিষ্যৎ কি তবে অন্ধকার?

সব মিলিয়ে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি এসে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের যে আন্দোলন দেশে গণতন্ত্রের নতুন দিগন্ত খুলবে বলে অনেকে ভেবেছিলেন, তা আপাতত স্থবির। আন্দোলনকারীদের অনেকেই হতাশ হয়ে পরিবার, পেশা, পড়াশোনায় মন দিচ্ছেন।

কিন্তু কিছু বিশ্লেষক বলছেন, এই হতাশা স্থায়ী নয়। ইতিহাসে বড় আন্দোলনগুলোতে এমন স্বল্পমেয়াদি উত্থান-পতন স্বাভাবিক। নতুন নেতৃত্ব, স্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং জনগণের বাস্তব সমস্যার সঠিক ভাষা খুঁজে পেলে আবারো পরিবর্তনের ঢেউ উঠতে পারে।

আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত

জুলাই আন্দোলন প্রমাণ করেছিল—বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে তরুণ সমাজ পরিবর্তন চায়। কিন্তু সংগঠন, নেতৃত্ব, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, সরকারের দমন-পীড়ন এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা সব মিলিয়ে সেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আপাতত স্তিমিত।

এখন প্রশ্ন—বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজ কি এই হতাশা কাটিয়ে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারবে?

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট