২০১৬ সালের এক ভয়াবহ রাত

২০১৬ সালের ১ জুলাই, ঢাকার গুলশানের অভিজাত এলাকায় অবস্থিত হোলি আর্টিজান বেকারিতে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ জঙ্গি হামলা সংঘটিত হয়। সন্ত্রাসীরা বিদেশি নাগরিকসহ মোট ২২ জনকে হত্যা করে, যাদের মধ্যে ছিলেন ইতালি, জাপান, ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকরা। আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) ঘটনার দায় স্বীকার করলেও, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার একে ‘ঘরোয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ বলে দাবি করে। সরকার শুরু থেকেই আইএস সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করে, যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় নীতির একটি বিতর্কিত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়।

আইএস সংযোগ অস্বীকার: কূটনৈতিক কৌশল না বাস্তবতা অস্বীকার?

হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই আইএস নিজস্ব মাধ্যম আমাক নিউজে হামলার দায় স্বীকার করে এবং হামলাকারীদের ছবি প্রকাশ করে। হামলাকারীদের পরিবার ও পেছনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ঘেঁটে দেখা যায়, তারা উচ্চশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সন্তান। তৎকালীন সরকার এটিকে ‘স্থানীয়, বিচ্যুত তরুণদের’ কাজ হিসেবে তুলে ধরে। এর উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব ঠেকানো।

কিন্তু এই পদক্ষেপের ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে ছিল বিপরীত। সরকার যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করল, সেই শিকড়ই পরে আরও দৃঢ় হয়ে ফিরে এলো।

সরকার কীভাবে উগ্রবাদকে পেছন থেকে প্রশ্রয় দিয়েছে?

রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মৌলবাদীদের ব্যবহার: ২০১৪ সালের নির্বাচনপূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে সরকার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে মুখে বিরোধিতা করলেও, মাঠের রাজনীতিতে নানা মৌলবাদী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছে। হেফাজতে ইসলামের মতো সংগঠনগুলোর সঙ্গে আপোসমূলক সম্পর্ক তৈরি করে, বিশেষ করে ২০১৩ সালের ‘শাপলা চত্বর’ ঘটনার পর তাদের বিভিন্ন দাবি মেনে নেয়া হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলবাদী পাঠ্যক্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা: ২০১৬ সালের পাঠ্যবই সংস্কারে সাহিত্য ও ইতিহাসের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ লেখকদের লেখা বাদ দেয়া হয়। এর ফলে স্কুলপর্যায়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চার জায়গা সংকুচিত হয়, আর উগ্রধর্মীয় ব্যাখ্যার অবকাশ তৈরি হয়।

সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও গুজবের রাজনীতি সহ্য: বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় বিচারহীনতা ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা মৌলবাদীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। ব্লগার হত্যা থেকে শুরু করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলা, প্রায় ক্ষেত্রেই জড়িতরা পার পেয়ে গেছে।

হোলি আর্টিজান হামলার সত্য অস্বীকারের প্রতিক্রিয়া: বর্তমান মৌলবাদী উত্থানের বীজ

২০১৬ সালে যদি সরকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নেটওয়ার্কের উপস্থিতিকে মেনে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত, তবে আজ হয়ত দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। নিচের কয়েকটি দিক থেকে বর্তমান মৌলবাদী উত্থানকে সেই অস্বীকারেরই ফলাফল বলা যায়—

সতর্কতাহীনতা ও নীতিহীন প্রতিরোধ: সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বিদেশি ষড়যন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়ার ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যকর প্রস্তুতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো গোপনে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর সুযোগ পায়।

মৌলবাদী নেটওয়ার্কের পুনঃসংগঠিত হওয়া: সরকার মৌলবাদের রাজনৈতিক সংস্করণকে বারবার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এ সুযোগে চাঁদাবাজি, ধর্মীয় ব্যবসা, মাদ্রাসাভিত্তিক র্যাডিকালাইজেশন চলেছে বিনা বাধায়। আইএস সংযোগ অস্বীকার করায় তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরদারির বাইরে থেকেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বংস ও শিক্ষাব্যবস্থার অধঃপতন: যে প্রজন্ম আজ মৌলবাদের আওতায় আসছে, তারা এমন এক পাঠ্যপুস্তক পড়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের স্থান সংকুচিত, আর ধর্মীয় উগ্রতার প্রতিপাদ্য বাড়ানো হয়েছে। এই প্রজন্মকে সময়মতো সঠিক শিক্ষা না দেওয়ায় আজ তারাই রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

বাস্তবতার অস্বীকারের মূল্য

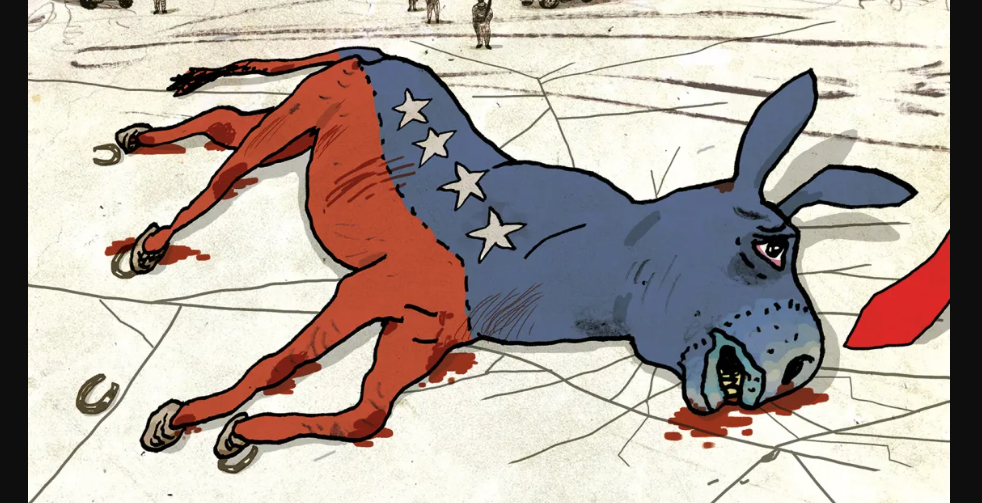

হোলি আর্টিজান হামলার সত্যকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হওয়া কেবল কূটনৈতিক নয়, নিরাপত্তাগত দৃষ্টিকোণ থেকেও ছিল ভয়াবহ ভুল। এতে বাংলাদেশ একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আস্থা হারিয়েছে, অন্যদিকে দেশের ভেতরে মৌলবাদী শক্তির পুনরুৎপত্তির পথ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ধর্মভিত্তিক ছাত্রসংগঠন, নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক মাধ্যমে উগ্রবাদী বক্তব্যের বন্যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—২০১৬ সালে বাস্তবতা অস্বীকার করার যে মূল্য তখন দেয়া হয়নি, তার চড়া সুদ আজ দিচ্ছে পুরো দেশ।

ভয়ংকর বিপদের ভিত্তি

হোলি আর্টিজান হামলা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক, যেখানে সরকার বাস্তবতা এড়িয়ে নিজের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভবিষ্যতের ভয়ংকর বিপদের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সাহসী, বাস্তবমুখী ও নীতি-নিষ্ঠ নিরাপত্তা ও শিক্ষা সংস্কার, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এমন অন্ধকার যুগের পুনরাবৃত্তি না দেখে।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট