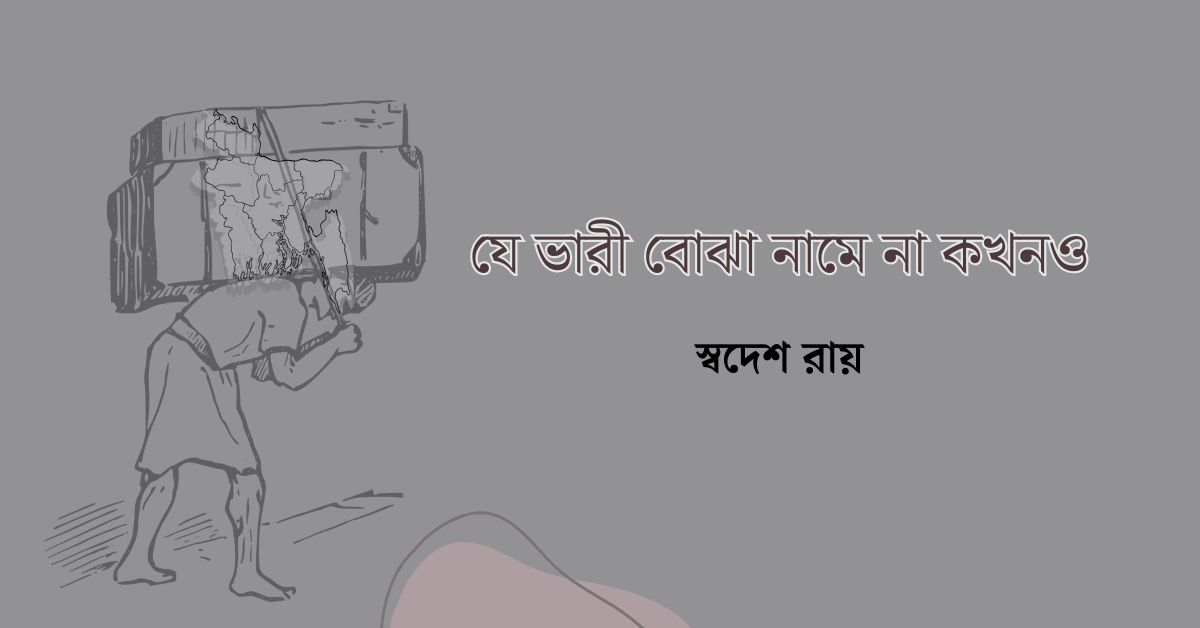

ব্যাংক মার্জারের নীতি: সংকটের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা ফেরাতে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে মার্জ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ স্বাগত জানালেও, অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ একে “লিপস্টিক অন অ্যা ক্যান্সার” বলেই মনে করছেন। কারণ, দুর্বল ব্যাংক মানেই কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি গভীরতর অর্থনৈতিক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ। তাই এমন পরিস্থিতিতে কেবল ব্যাংক মার্জ করে পুরো অর্থনীতির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা: একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংকটের অংশ

ব্যাংকিং খাত একা কোনো ভৌতিক শূন্যতায় অবস্থান করে না। এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক কাঠামো, নীতিনির্ধারণের স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর অব্যবস্থাপনা, খেলাপি ঋণ, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্বল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা—সবকিছু মিলিয়ে সমস্যাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুমাত্রিক। এসব সমস্যা অর্থনীতির মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে।

মার্জার নীতি: আসল চিকিৎসা না কসমেটিক সার্জারি?

প্রশ্ন উঠেছে, দুর্বল ব্যাংককে একটি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করলে কি সেই দুর্বলতা হঠাৎ করেই দূর হয়ে যাবে? অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ বলছেন—না। এটি অনেকটা ক্যান্সারে আক্রান্ত চেহারায় মেকআপ দেওয়ার মতো। আসল অসুখ রয়ে গেছে, শুধু উপরের চেহারাটা একটু সুন্দর করা হয়েছে মাত্র। সমস্যার গোড়ায় হাত না দিলে এই “কসমেটিক” সমাধান দীর্ঘস্থায়ী হবে না, বরং নতুন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনীতির মূল সংকট: রাজস্ব ঘাটতি থেকে শুরু করে বৈদেশিক ব্যয়

বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্রে দেখা যাচ্ছে—রাজস্ব ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মন্থরতা এবং প্রবাসী আয়ে স্থবিরতা—সব মিলিয়ে একটি কাঠামোগত সংকটে পরিণত হয়েছে। এই সংকটের প্রভাব পড়ছে ব্যাংকিং খাতে, কারণ শিল্প খাত ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মন্দা তৈরি হলে তা সরাসরি ব্যাংকের ঋণপত্র এবং সঞ্চয় প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া বাস্তব সমাধান অসম্ভব

যতক্ষণ না ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক প্রভাব, পরিবারভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি দূর করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু মার্জার করে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করা যায় না। ব্যাংক পরিচালনায় প্রকৃত স্বচ্ছতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে না উঠলে, সমস্যাগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হবে মাত্র।

প্রয়োজন কাঠামোগত অর্থনৈতিক সংস্কার

সুস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রথমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনর্গঠন করতে হবে। উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং ফিসকাল ও মনেটারি নীতির মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিনির্ভর কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

কসমেটিক সমাধান নয়, চাই সার্বিক পুনর্গঠন

যতক্ষণ না আমরা সামগ্রিক অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন আনি, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে মার্জ করা হবে শুধু উপসর্গের চিকিৎসা। এটি ক্যান্সার আক্রান্ত শরীরের ওপর প্রসাধনী প্রয়োগের মতো। একটি ব্যাধিকে ঢেকে রেখে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা যায় না। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের পুনরুদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রথমেই স্বীকার করতে হবে—এটি একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক অসুস্থতার প্রতিফলন, এবং তার সমাধানও হতে হবে সামগ্রিক, সাহসী এবং মৌলিক।

সারাক্ষণ রিপোর্ট

সারাক্ষণ রিপোর্ট