ভারত-চীন সম্পর্ক কি নতুন করে রিসেট মোডে যাচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত মাসে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তিয়ানজিনে গিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করার পর থেকে কৌশলগত মহলে জল্পনা তুঙ্গে। লাদাখের গালওয়ানে ২০২০ সালের শুরুর ঘটনার পর দুই নেতা চোখাচোখি পর্যন্ত করতেন না; সেই প্রেক্ষাপটে এক বছরেরও কম সময়ে এটি ছিল তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ২০২৪ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনের পার্শ্বসভার সে বৈঠক ছিল চার বছর পর প্রথম সাক্ষাৎ, যা বরফ গলানোর চেয়েও বেশি তাৎপর্য বহন করেছিল। সেখানে দুই নেতা সীমান্তে “শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার” দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

দশ মাস পরে তিয়ানজিনে দুই নেতা আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেন—ভারত ও চীন “প্রতিদ্বন্দ্বী” নয়, বরং উন্নয়নের অংশীদার। কাজান থেকে তিয়ানজিনের মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন এবং তারপর বহু দেশের—চীন ও ভারতসহ—উপর শুল্কযুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় অস্থিরতা তৈরি করে। বদলে যাওয়া বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহ্যগত বন্ধু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অপ্রত্যাশিত টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে মোদি-শি সদ্ভাবকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

বোঝা জরুরি যে, ভারত নীতি-নির্ধারণে কোনো তৃতীয় দেশের প্রিজম থেকে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে দেখে না। ভারত-চীনের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফেরানোর প্রচেষ্টা কেবল ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রেক্ষিতেই দেখা উচিত। প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় ভারত সবসময় আগ্রহী ছিল। এই সম্পর্ককে ভারত কেবল ৭৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং দীর্ঘ ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সভ্যতাগত বন্ধনের ধারাবাহিকতা হিসেবেও দেখেছে।

স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরুর সক্রিয় পদক্ষেপ সেই ভাবনারই ফল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত তার প্রতিদানে ১৯৬২ সালের এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যা কয়েক দশক ধরে সম্পর্ককে পিছিয়ে দেয় এবং জনসমর্থনের বড় অংশ নষ্ট করে।

তবু ভারতীয় নেতৃত্ব সংলাপের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ধারাবাহিকভাবে প্রধানমন্ত্রীরা অতীতের হতাশা উপেক্ষা করে চীনের দিকে সদিচ্ছার হাত বাড়িয়েছেন—এই বিশ্বাসে যে তাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত হবে। এটি অব্যাহত ছিল, যদিও চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংসের ভারতের প্রয়াসে বারবার বাধা দিয়েছে। সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ প্রায় নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়; ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর ৬০০-র বেশি “ট্রান্সগ্রেশন” বা সীমান্ত লঙ্ঘনের নথি করে।

২০১৩-১৪ সালে দুই দেশে নেতৃত্বের পরিবর্তনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি আবারও সম্পর্কে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন এবং রীতিনীতির বাইরে গিয়ে ২০১৪ সালে আহমেদাবাদে প্রথম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট শি-র সঙ্গে দোলনায় বসে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন। দুজন মিলে অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ বৈঠকের নতুন ধারা শুরু করেন—প্রথমটি ২০১৮-তে উহানে, পরেরটি ২০১৯-এ ভারতের মামল্লপুরমে।

এত আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও ২০২০ সালের জুনে গালওয়ানের ঘটনা ঘটে; ২০ জন ভারতীয় সৈনিক শাহাদত বরণ করেন। সম্পর্ক আরেকবার অচলাবস্থার সামনে দাঁড়ায়। জনমতের বিচারে, গালওয়ান ২১শ শতকের “নতুন ১৯৬২” হয়ে ওঠে।

চার বছর পর যখন মোদি আবার উদ্যোগ নেন, চীনা নেতৃত্বকে বার্তাটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে—ভারত তার সাধ্যের সবটুকুই করেছে; এখন এগিয়ে নেওয়ার দায়ভার চীনের ওপরই বর্তায়। চীনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সে কি “সমঅধিকারভিত্তিক দুই সার্বভৌমের” সম্পর্ক গড়তে প্রস্তুত, ভারতের সংবেদনশীলতা বুঝে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত, এবং উপযুক্ত সাড়া দিতে ইচ্ছুক; নাকি সম্পর্কটিকে “সার্বভৌম-ভৃত্য” কাঠামোয় দেখতে চায়।

চীন গালওয়ান নিয়ে কথা বলতে চায় না। তারা বলে, কাজান ও তিয়ানজিনের চেতনা দিয়ে একটি “নতুন শুরু” হওয়া উচিত। কিন্তু বারবার কীভাবে “নতুন শুরু” হবে? অতীতের ঘটনাকে বারবার কীভাবে কার্পেটের নিচে ঢেকে দেওয়া যায়?

কাজান ও তিয়ানজিনের মূল কথা ছিল সীমান্তে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এর জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে অধিকতর সংলাপ দরকার। ২০০১ সালের পর থেকে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সরাসরি সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত—সীমান্তে মাঝে মাঝে কমান্ডার-স্তরের বৈঠক ছাড়া নয়। এখন সময় এসেছে উচ্চতর স্তরে সামরিক সংলাপ শুরু করার। সীমান্ত প্রশ্নেও টহলদারির স্পষ্ট নীতি, সামরিক মহড়ার নিয়ন্ত্রণ-বিধি, এবং সামগ্রিকভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) ব্যবস্থাপনা-প্রণালী—এসব বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতা জরুরি। ভারত তার পক্ষ থেকে সীমান্তনীতি কিছুটা বদলেছে—“সক্রিয় কূটনীতির” পাশাপাশি “মাঠপর্যায়ে শক্ত প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতি”—এই দ্বিমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন ভুল করবে যদি ভাবে—যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারত দুর্বল হয়ে পড়েছে। চীন নিজেও একসময় মার্কিন ১৫০ শতাংশ শুল্ক-নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল; শি ও ট্রাম্পের এক ফোনালাপেই তা নেমে ৩০ শতাংশে আসে। ভারতও শিগগিরই পারস্পরিক সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছাবে। কাজেই, ভারতের চীন-উদ্যোগ কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে নয়; এটি এক বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত।

দ্বিপাক্ষিকতার বাইরে, উপমহাদেশীয় অঞ্চলেও দুই দেশের স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে মিলিত। গত পাঁচ বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব প্রবল হয়েছে। কিছু দেশে তাদের সামরিক সহায়তা মোট সহায়তার প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে ঋণের ফাঁদে ফেলা ও নেতৃত্বকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার অভিযোগও রয়েছে। ফলাফল—কয়েকটি দেশে তীব্র অস্থিতিশীলতা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী ইস্যুগুলোর ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত তথ্য-আদানপ্রদানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দরকার।

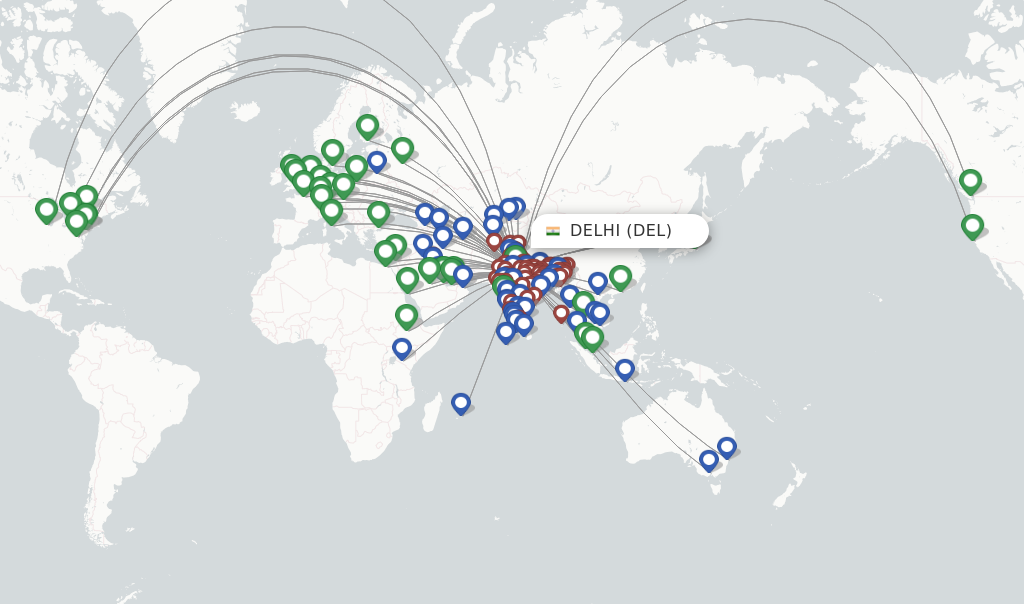

বৈশ্বিক স্তরে ভারত ও চীন ব্রিকস ও এসসিওর মতো প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে কাজ করে। ভারত সত্যিকারের বহু-মেরুবিশ্ব গড়তে চায়; অনেকের মতে চীনের প্রচেষ্টা যেন আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদকে সরিয়ে “মধ্যরাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ববাদ” বসানোর মতো। ভারত চায়, বৈশ্বিক বহুপাক্ষিকতার সংস্কার হোক—যাতে সব দেশের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা স্থান পায়; অন্যদিকে চীন নিজের ধাঁচের বহুপাক্ষিকতা এগিয়ে নিচ্ছে—“বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ (বিআরআই)”, “বিশ্বসভ্যতা উদ্যোগ (জিসিআই)”, “বিশ্বনিরাপত্তা উদ্যোগ (জিএসআই)” ইত্যাদি সামনে এনে সেগুলোকে কার্যত ‘fait accompli’ হিসেবে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

নতুন সম্পৃক্ততার সাফল্যের জন্য এই প্রশ্নগুলো আন্তরিকভাবে মোকাবিলা করা জরুরি। ভারতের উদ্যোগকে সঠিকভাবে বোঝার মাধ্যমেই কেবল আস্থা গড়ে উঠতে পারে।

লেখক: রাম মাধব,

ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশানের বোর্ড অব গভর্নর্সের সদস্য

রাম মাধব

রাম মাধব