অভিনেতা অভিনেত্রী’র ভেতরের সবটুকু বের করে নিয়ে আসা- এ কাজটির কৃতিত্ব সব সময় পরিচালককে দেয়া হয়। বাস্তবে পরিচালকের ওপর সিংহভাগ নির্ভর করলেও অভিনেতা অভিনেত্রীকে কি ফেলে দেয়া যায়?

ঋত্তিক ঘটক যদি “মেঘে ঢাকা তারা” চলচ্চিত্রটি না করতেন, তাহলে অভিনেত্রী হিসেবে সুপ্রিয়া’র ভেতর যে কতখানি শক্তি ছিলো তা হয়তো বাঙালি দর্শক কোনদিন জানতে পারতো না।

তেমনি খান আতা নিজে পরিচালক, অনেক অভিনয় তিনি করেছেন, তারপরেও জহির রায়হানের “জীবন থেকে নেয়াতে” খান আতা অভিনয় না করলে তার ভেতর অভিনয়ের যে কতটা স্বাভাবিক শক্তি ছিলো তাও বাঙালি দর্শক পুরোপুরি কখনও জানতে পারতো না।

যেমন ববিতা আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন “অশনি সংকেত” এ অভিনয়ের মাধ্যমে। তবে তারপরেও তিনি যদি আমজাদ হোসেনের “গোলাপি এখন ট্রেনে” এবং “গোলাপি এখন ঢাকায়” এ দুটি চলচ্চিত্রে অভিনয় না করার সুযোগ পেতেন তাহলে অভিনেত্রী হিসেবে ববিতা কতটা শক্তিশালী তার স্কেলটা বাঙালি দর্শকের কাছে অজানা থেকে যেতো। অবশ্য ববিতাকে আমজাদ হোসেনের এই দুই ছায়াছবিতে প্রতি মুহূর্তে পাল্লা দিতে হয়েছে পার্শ্ব চরিত্র আনোয়ারার সঙ্গে।

অভিনেতা অভিনেত্রীর এই শক্তি থাকা সত্ত্বেও পারিচালকের সিদ্ধান্ত, কাহিনী এগুলো আরো বেশি বড় হয়ে দেখা দেয় কখনো কখনো- যেমন আজ যদি কেউ বিশ্লেষণ করেন, তিনি অবশ্যই বলবেন, কবরী ববিতার থেকে কোন অংশে কম শক্তিশালী অভিনেত্রী ছিলেন না।

এবং বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তম- সুচিত্রা জুটির মতো, রাজ্জাক- কবরি জুটি হয়েছিলো। তারপরেও গোলাপি এখন ট্রেনে বা গোলাপি এখন ঢাকাতে ববিতা তার অভিনয়ের যে শক্তি দেখানোর সুযোগ পেয়েছেন, সে সুযোগ কবরি’র “তিতাস একটি নদীর নাম” চলচ্চিত্রে কাছাকাছি এলেও শতভাগ আসেনি বা ওই ভাবে কবরি ও পরিচালক দুজনেই সেখানে চূড়ায় পৌঁছাতে পারেনিনি।

এর একটা বড় কারন হয়তো মেঘে ঢাকা তারা একটি সময়কে তুলে ধরলেও সেখানে গল্প এগিয়েছে পরিবারকে কেন্দ্র করে তাই সুপ্রিয়ার জন্যে সুযোগ এসেছে বেশি। অন্যদিকে কাহিনী ও চিত্রনাট্যে আমজাদ হোসেন একটি সময় ও সমাজকে তুলে ধরলেও অভিনেতা অভিনেত্রীর নিজেকে মেলে ধরার স্পেসটা যতটা তৈরি করতে পেরেছেন, তিতাস একটি নদীর নাম সমাজকে নিয়ে এগুলেও অভিনেত্রী ও অভিনেতার জন্যে কখনও কখনও স্পেস কমে গেছে। বিশেষ করে কবরি’র জন্যে সেখানে আরো স্পেস থাকা প্রয়োজন ছিলো।

আমজাদ হোসেনের গোলাপি এখন ট্রেনে, সত্যজিতের জনারন্যে ও ঋত্তিক ঘটক তার মেঘে ঢাকা তারাতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে যে স্পেস দিয়েছেন, তিতাস একটি নদীর নামে সেটা নেই। এই স্পেস তৈরির জন্যে জনারন্যে’র মূল গল্প থেকে সত্যজিত চরিত্র কমিয়ে ফেলেন। যার ফলে অভিনেতা অভিনেত্রী’র জন্যে অনেক বেশি স্পেস হয়। চার্লি চ্যাপলিনের অনেক চলচ্চিত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

আবার কোন কোন অভিনেত্রী বা অভিনেতাকে দেখা যায়, আসলে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়নি। যেমন হুমায়ুন ফরিদি। তার অনেক তরুণ বয়সে’র অভিনয় “সংশপ্তক” সেখানে যে ভাবে নিজের বিস্তার ঘটিয়েছেন, পরবর্তীতে তার বিস্তার ওই মাপে ঘটেনি- পরিচালক, কাহিনী সহ নানান কারণে। তারপরেও প্রতিটি চরিত্রে তিনি যেভাবে ওই চরিত্রের মানুষ হয়েছেন, অর্থাৎ হুমায়ূন ফরিদি হলেই এই ধরনের অভিনয় করবেন, তা কখনো ঘটেনি। এর ভেতর দিয়ে তিনি তার অবস্থান ধরে রাখতেন। অথচ দুর্ভাগ্য হলো তাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মতো বা নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দেখানোর সুযোগ ঘটেনি।

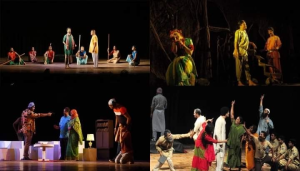

অবশ্য আরেকটি কারণ হতে পারে, তার সময়টা মূলত বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চের একটা ধস নামার সময়। যে কারণে সবার অলক্ষ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের’র আরো দুজন অভিনেত্রী ওই অর্থে তাদের ভেতর যে ভিন্ন কিছু ছিলো সেটা বাইরে আনার সুযোগ পাননি।

কারণ পঞ্চাশ, ষাট, ও সত্তর দশকের পরে বাংলা চলচ্চিত্রে’র দর্শকদের মনে যে ভিন্ন ধরনের আধুনিকতা প্রবেশ করছিলো, বিশেষ করে ঘরে ঘরে টিভি ও ভিসিআর প্লেয়ারের কারণে। এই দুই মাধ্যেমে বিদেশী ছায়াছবি অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। যার ফলে দর্শকের চোখ বদলে যেতে থাকে।

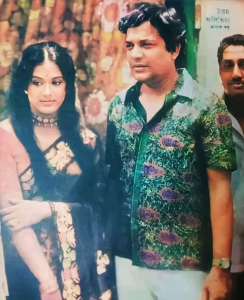

এই সময়ে ওপার বাংলার মুনমুন সেন ও এপার বাংলার অলিভিয়া’র মধ্যে সেই আধুনিকতা শুধু নয়, তাদের একটা ভিন্ন ধাঁচের চেহারা ও স্মার্টনেস ছিলো। কিন্তু আশির দশকের এ পরিবতর্নকে বুঝে উঠতে এবং পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর থেকে নিজেদেরকে আলাদা করতে বাংলা চলচ্চিত্রে’র পরিচালক ও কাহিনী লেখকদের বেশ লম্বা সময় লেগে যায়। আর সেই সময়ের গর্ভে হারিয়ে যান এ দুজন শিল্পী। সুযোগ পান না তাদের সব কিছু মিলে যে নতুন কিছু ছিলো সেটা দেবার।

– কালান্তর

Sarakhon Report

Sarakhon Report