নাদিরা মজুমদার

মঙ্গল গ্রহ হলো আমাদের সৌর মণ্ডলের চতুর্থ গ্রহ, আবার একই সময়ে সর্বশেষ শিলাজ (টিরেস্ট্রিয়াল) গ্রহও বটে। জং ধরা লাল রং-য়ে রঙিন মঙ্গল, সঙ্গে দুই অসাধারণ (বেদস্তুর) চাঁদসহ, নিজের মধ্যে বেশ একটা স্বতন্ত্র ভাব নিয়ে সৌর মণ্ডলে অবস্থান করছে। আবার, একমাত্র মঙ্গলকে ঘিরেই মঙ্গলকেন্দ্রিক সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও তথ্য আহরণমূলক ভ্রমণ ও অনুসন্ধানকর্ম পরিচালিত হয়ে আসছে।

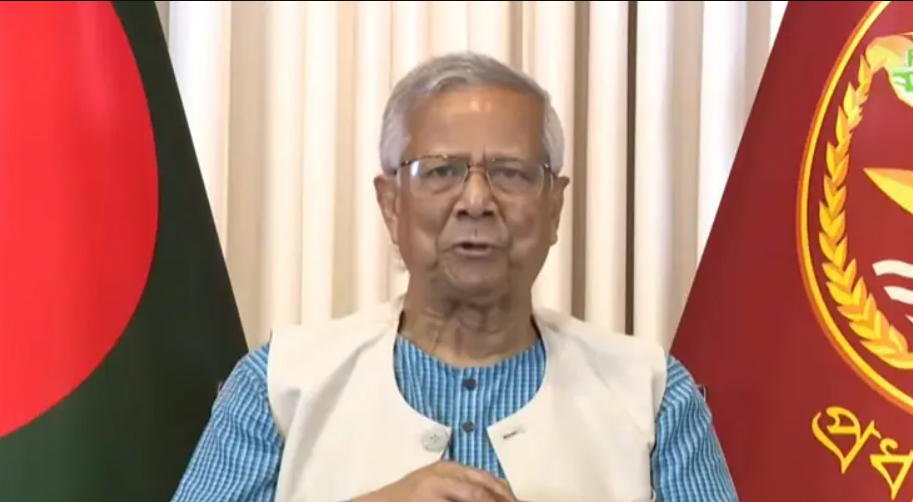

নাসা’র কিছুরিঅসিটি-রোভারের তোলা মঙ্গলের বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে ধূলিময় পথ, সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, পাবলিক ডমেইন

অথচ, এই রক্তিম গ্রহ আসলে সৌরজগতের ঠাণ্ডা শীতল শুষ্ক মরুময় মরু-গ্রহ একটি। ওর বায়ুমণ্ডল এতোটাই হালকা পাতলা ফিনফিনে যে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া অসম্ভব, এবং সূর্যের আত্মঘাতী বিকিরণ থেকে গ্রহটিকে রক্ষা করার জন্য কোনো সর্বব্যাপী বা গ্লোবাল ‘চুম্বক ক্ষেত্র’ (ম্যাগনেটিক ফিল্ড) নেই। মঙ্গলকে আমরা জানি প্রধানত ধূলিময়, প্রাণহীন জনমানবপ্রাণিশূন্য (আমরা যতোদূর জানি) নিষ্প্রভ আকর্ষণহীন গ্রহ হিসেবে। কিন্তু মঙ্গল কি বরাবর এরকমই ছিলো? ছিলো না বোধহয়! কারণ, বিংশ শতাব্দির ষাটের দশক থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে পরিচালিত মহাশূন্য-মিশনগুলোর অনুসন্ধানকর্মের বিশ্লেষণ অনুসারে: একটা সময়ে রক্তিম গ্রহের পৃষ্ঠদেশে তরল জলের প্রবাহ ছিলো এবং তাই হয়ত বা জীবনের সঞ্চার ও বিকাশের প্রতি অতিথিবৎসল ছিলো। বর্তমানে, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের নীচেয়, মঙ্গল-গর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে, যেখানে মারাত্মক বিকিরণের প্রবেশাধিকার নেই এবং চরম তাপমাত্রার আশঙ্কাও নেই এমন পরিবেশে কোনো প্রাণসত্ত্বা তো ঘাপটি মেরে থাকলেও থাকতে পারে। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার হলো যে তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর পূর্বে প্রাণ-সত্ত্বার টিকে থাকার মতো বাসোপযোগীতা মঙ্গল গ্রহের ছিলো। অবশ্য সেই সময়ে জীবন বিকাশের উপযুক্ত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা গ্রহটির ছিলো কিনা, নাকি অধিকাংশ সময়েই শীতল ও খরখরে শুষ্ক ছিলো, আমরা তা নিশ্চিতভাবে জানি না। বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন হলো যে আপাতদৃষ্টে, জীবন বিকাশের সম্ভাব্যতার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও মঙ্গল কেনো বা কেমন করে সফল মরুদ্যানের পরিবর্তে শুষ্ক শীতল মরুভূমিতে পরিণত হলো? নাকি, মঙ্গল-গর্ভের নিরাপদ পরিবেশে জীবন এখনো বিকাশমান রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হলে – আমাদের চিরন্তন অন্বেষা: কিভাবে কোথেকে এলাম আমরা এবং মহাজগতে আমরা কি একা নিঃসঙ্গ – তার উত্তর পাওয়া যাবে!

মঙ্গল গ্রহের স্পেশিয়ালটি হলো ধূলি-ঝড়। এবং এই ধূলি-ঝড় সম্পূর্ণ গ্রহকে ধূলির পুরু আবরণে মুড়ে দিতে পারে, দিয়ে থাকেও; তাপমাত্রার কর্মককাণ্ডও কম কর্মতৎপর নয় কিন্তু তাপমাত্রা কমতে কমতে এতোটাই হিমশীতল হয় যে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে তা পর্যন্ত সরাসরি ঘনীভূত হয় এবং তুষার বা হিমে পরিণত হয়, এবং পৃথিবীতে যেমন ভূমিকম্প হয়, মঙ্গল গ্রহেও তেমনি নিয়মিত মঙ্গল-কম্প (মার্সকোয়েক) হয়। তাই, মঙ্গল-কেন্দ্রিক অনুসন্ধানকর্মে মঙ্গল-কম্পও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে।

মঙ্গলের ব্যাসার্ধ প্রায় তিন হাজারতিনশ নব্বই (৩ ৩৯০) কিলোমিটার; অর্থাৎ, সাইজে মঙ্গল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা পরিমাণ কম বা ছোটো। সূর্য থেকে মঙ্গল গ্রহ প্রায় দুইশোআটাশ (২২৮) মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে রয়েছে; অ্যাস্ট্রোনমিকেল ইউনিট-য়ে দূরত্বের পরিমাণ হয় এক দশমিক পাঁচ (১.৫) এইউ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে (প্রায় একশ পঞ্চাশ মিলিয়ন কিলোমিটার) ১ এইউ’ বলা হয়। সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব সূর্য-পৃথিবীর দূরত্বের চেয়েও বেশি হওয়ার জন্য রক্তিম গ্রহে সূর্যোদয়ের প্রথম আলোটির রক্তিম গ্রহে পৌছাতে প্রায় তেরো মিনিট সময় লাগে।

সূর্যের চারদিকে মঙ্গলকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় চব্বিশ দশমিক ছয় (২৪.৬) ঘন্টা। আমাদের পৃথিবীর একদিন-য়ের পরিমাণের প্রায় সমান (পৃথিবীর একদিন প্রায় তেইশ দশমিক নয় (২৩.৯) ঘন্টা); কিন্তু মঙ্গলের একবছর পৃথিবীর ছয়শো সাতাশি (৬৮৭) দিনের সমান। অর্থাৎ পৃথিবীর ‘বছর’-য়ের তুলনায় মঙ্গলের একটি বছর প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ দীর্ঘ। তার মানে, ঘটনাক্রমে মঙ্গলে থাকলে ঘটা করে প্রতি বছরে নয়, দুই বছরে একবার জন্মদিন পালন করতে হবে।

মঙ্গল গ্রহ তার কক্ষপথের প্লেইন বা ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পঁচিশ ডিগ্রী কাত হয়ে সূর্যের চারদিকে অক্ষীয় পক্রিমণ করছে। বর্তমানে বা সর্বশেষ বরফযুগ শেষ হওয়ার পর থেকে, আমাদের পৃথিবীর অক্ষ তেইশ দশমিক চার ডিগ্রী কাত হয়ে সূর্যেেক পরিক্রমণ করছে। আবার, মঙ্গল সূর্য থেকে দূরতর স্থানে রয়েছে বলে তার কক্ষপথ পৃথিবীর তুলনায় দীর্ঘতর হওয়াতে একবার সৌর পরিক্রমণে বেশি সময় লাগছে; কিন্তু পৃথিবীর মতোই তারও ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে এবং প্রতিটি ঋতুর স্বস্তন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে পৃথিবীতে যেমন প্রতিটি ঋতু তিনমাস স্থায়ী সমান মাপে বিভক্ত, মঙ্গল গ্রহে ঋতুর দৈর্ঘ্যের হেরফের হয়ে থাকে। কারণ, রক্তিম গ্রহটি ডিম্বাকৃতির কক্ষপথ ধরে সৌর পরিক্রমণ করছে। যেমন: মঙ্গলের উত্তর গোলার্ধে বসন্ত ঋতুর মেয়াদ (দক্ষিণ গোলার্ধে তখন হেমন্তকাল) একশ চুরানব্বই ‘মঙ্গলীয় দিন’। কিন্তু উত্তর গোলার্ধে যখন হেমন্তকাল, তার মানে, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল, এই দক্ষিণী বসন্ত ঋতুর মেয়াদ একশ বিয়াল্লিশ ‘মঙ্গলীয় দিন’। একইভাবে, উত্তর গোলার্ধের শীতকাল-দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের মেয়াদ একশ চুয়ান্ন ‘মঙ্গলীয় দিন’ এবং উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকাল-দক্ষিণ গোলার্ধের শীতকালের মেয়াদ একশ আটাত্তর ‘মঙ্গলীয় দিন’।

মঙ্গলের জন্ম: বর্তমানে সৌর মণ্ডলের যে বিন্যাস আমরা দেখছি অর্থাৎ এরকম সাজানো গোছানো অবস্থায় আসে প্রায় সাড়ে চার (৪.৫) বিলিয়ন বছর পূর্বে। অভিকর্ষ বল ঘূর্ণায়মান গ্যাস ও ধূলিকণাকে টেনেটুনে একসঙ্গে থুপিয়েথাপিয়ে সৌর মণ্ডলের চার নম্বর গ্রহটিকে সৃষ্টি করে। পৃথিবীর তুলনায় সাইজে মঙ্গল প্রায় অর্ধেকটা, এবং পৃথিবীসহ বাকি দুইটি শিলাজ গ্রহের মতো তার কেন্দ্রেও একটি শাঁস বা ‘কোর’ রয়েছে, রয়েছে শিলাজ ম্যান্টেল, এবং বাইরের পৃষ্ঠদেশটি, অনেকটা আমাদের শরীরের চামড়ার মতো, কঠিণ আবরণে (ক্রাস্ট) ঢাকা।

মঙ্গলের কেন্দ্রে যে শাঁস বা ‘কোর’ রয়েছে ব্যাসার্ধে সেটি দেড়হাজার থেকে দুইহাজারএকশ (১ ৫০০-২১০০) কিলোমিটার; এবং তা লোহা, নিকেল, ও সালফার দিয়ে গঠিথ। শাঁসটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে শিলাজ ‘ম্যান্টেল’ এবং এই ‘ম্যান্টেল’টি এক হাজার দুইশচল্লিশ (১ ২৪০) কিলোমিটার থেকে এক হাজার আটশআশি (১৮৮০) কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। এটির উপরেই রয়েছে মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের চামড়া সদৃশ আবরণ বা ক্রাস্ট, এবং আবরণটি তৈরি হয়েছে লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি দিয়ে। ক্রাস্ট বা আবরণটি দশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীরে নেমে গেছে।

মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ: রক্তিম গ্রহ কেবলমাত্র লাল লোহিত-ই নয়, সে আসলে বহুরং দেখাতে পারদর্শী; আমরা তাকে বাদামী, সোনালী ও রোদে পোড়া তামাটে রঙেও দেখি। মঙ্গলকে দেখতে লালচে রঙের দেখার কারণ হলো অক্সিডেশন বা জং ধরা; অর্থাৎ, লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সংযুক্তি ঘটা। মঙ্গলের শিলাতে ও ধূলিকণায় যে লোহা রয়েছে, তার সঙ্গে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার দরূণ অক্সিডেশন প্রক্রিয়া ঘটে, এবং অক্সিডেশনগ্রস্ত ধূলিকণারা গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে গিয়ে যখন ঠাঁই নেয় বা পায় তখন দূর থেকে গ্রহটির দিকে তাকালে অধিকাংশ সময়ে লালচে রক্তিম দেখায়।

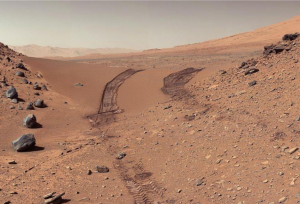

স্পেইস প্রোব মঙ্গলায়নের তোলা ‘ভেলিস মেরিনারিস’ গিরিখাত, সৌজন্যে: ইসরো

স্পেইস প্রোব মঙ্গলায়নের তোলা ‘ভেলিস মেরিনারিস’ গিরিখাত, সৌজন্যে: ইসরো

মঙ্গলের একটি চমকপ্রদ দিক হলো যে সাইজে গ্রহটি পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেকটা পরিমাণ বড়ো, অথচ তার পৃষ্ঠদেশের আয়তন বা ক্ষেত্রফল পৃথিবীর শুষ্ক-ভূখন্ডের বা ড্রাই-ল্যান্ডের প্রায় সমান (পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় একচল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ (৪১.৩%) হলো শুষ্ক-ভূখন্ড)। দীঘকাল ধরে চলমান আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, জ্বালামুখের সারি, পৃষ্ঠদেশের আবরণের (ক্রাস্টের) গতিময়তা, ধূলিঝড় ইত্যাদি ইত্যাদি মঙ্গলের প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যকে বা ল্যান্ডস্কেপকে অকল্পনীয়ভাবে বদলে দিয়েছে; তার এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে আকৃষ্ট করে আসছে, আগ্রহী করে রেখেছে। যেমন: ‘ভেলিস মেরিনারিস’ (Valles Marineris) নামক বি-শা-ল সাইজের গিরিখাত সিস্টেম। প্রায় চার হাজার আটশ কিলোমিটার (৪ ৮০০) দীর্ঘ লম্বা গিরিখাতটি যদি মঙ্গলে না হয়ে ঘটনাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায় সৃষ্টি হতো তো সেটি গিয়ে শেষ হতো নাইয়র্কে। চওড়ায়ও কম নয় কিন্তু, সর্বোচ্চ প্রশস্ততা প্রায় তিনশকুড়ি কিলোমিটার, এবং গভীরতায় সর্বোচ্চ আট কিলোমিটার। অর্থাৎ, বিখ্যাত ‘গ্র্যান্ড ক্যানিঅন’ (Grand Canyon) গিরিখাতের চেয়ে প্রায় দশগুণ বড়ো। এক অর্থে, ‘ভেলিস মেরিনারিস’ হলো রক্তিম মঙ্গলের ‘গ্র্যান্ড ক্যানিঅন’। মঙ্গলীয় বিষুব অঞ্চলের ঠিক নিম্নাংশে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত, গোলকধাঁধাময় উপত্যকা ও গিরিখাত সমৃদ্ধ ‘নকটিস লাবিরিনথুস’ (Noctis Labyrinthus) থেকে গিরিখাতটি পূর্ব দিকমুখী প্রসারিত হয়েছে। ‘ভেলিস মেরিনারিস’ গিরিখাতটি মঙ্গল গ্রহের প্রায় কুড়ি শতাংশ ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে জটপাকানো গোলমেলে পথ অনুসরণ করে অবশেষে যাত্রা বিরতি ঘটে ‘ক্রিসে প্লানিশিয়া’ (Chryse Planitia) অববাহিকায়।

বিশাল গিরিখাত সিস্টেম বা সৌরজগতের উচ্চতম আগ্নেয়গিরি থাকলেও, চ্যাপ্টা বা সমতল, নিচে দেবে বসে যাওয়া সমভূমির প্রাচুর্যতাও রয়েছে। মঙ্গলীয় উত্তর গোলার্ধে বিদ্যমাণ এইসব মসৃণ, চ্যাপ্টা হয়ে বসে যাওয়া সমভূমির জন্ম হয়েছে সম্ভবত যে অনেককালে পূর্বে এই অঞ্চলে দুই কূল ছাপিয়ে নদী প্রবাহিত হতো। নদীর জল একদিন শুকিয়ে যায়, প্রবাহিত জলের ধারক হিসেবে রয়ে গেছে মসৃণ, দেবে বসে যাওয়া সমতলভূমি যা নাকি সৌরজগতের অন্য আর কোনো গ্রহে দেখা যায় না। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো যে দক্ষিণ গোলার্ধের চেয়ে উত্তর গোলার্ধ নিম্নতর সমুন্নতিতে (এলিভেশনে) রয়েছে। যার অর্থ হলো যে মঙ্গলীয় উত্তর গোলার্ধের বাইরের (পৃষ্ঠদেশের) আবরণ বা চামড়া (ক্রাস্ট) দক্ষিণ গোলার্ধের আবরণের চেয়ে পাতলাতর। মনে করা হয় যে রক্তিম গ্রহটি ভূমিষ্ঠ হওযার খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বি-শা-ল কিছু একটা বা কোনো বস্তু উত্তরাংশকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিলো, সেই আঘাতজনিত কারণে দুই গোলার্ধের সমুন্নতিতে এই পার্থক্য সৃষ্টি করে।

এই রক্তিম গ্রহেই রয়েছে সৌর মণ্ডলের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি, নাম ‘ওলিম্পাস মনস’ (Olympus Mons)। পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা হলো: প্রায় আট হাজার আটশো চুরাশি (৮৮৮৪) কিলোমিটার; মাউন্ট এভারেস্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ‘ওলিম্পাস মনস’ প্রায় তিনগুণ উপরে উঠে গেছে, উচ্চতা প্রায় একুশ দশমিক নয় (২১.৯) কিলোমিটার।

মঙ্গলে অবস্থিত সৌর জগতের উচ্চতম আগ্নেয়গিরি ‘অলিম্পাস মনস’,সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, CC BY 2.0

মঙ্গলে অবস্থিত সৌর জগতের উচ্চতম আগ্নেয়গিরি ‘অলিম্পাস মনস’,সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, CC BY 2.0

এই উচ্চতাটি এতোটাই উঁচু যে ওর বি-শা-ল জ্বালামুখটি ফিনফিনে বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে ভেদ করে মহাশূেন্য পর্যন্ত চলে গেছে। শুধুমাত্র তো তাই নয়, – ৩১৫,১৯৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের (যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য) নিউ মেক্সিকোর সমপরিমাণ বি-শা-ল জায়গা জুড়ে আগ্নেয়গিরিটি মঙ্গলের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এবং মঙ্গলের ‘থেরসিস’ অঞ্চলে (Tharsis) অবস্থিত অ্যাসক্রেআস মনস (Ascraeus Mons), আরসিয়া মনস (Arsia Mons) এবং পাভোনিস মনস (Pavonis Mons) নামক আরো তিনটে আগ্নেয়গিরিকে সংযুক্ত করে নিয়েছে বা রেখেছে।

তাছাড়াও, এপর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে অতীতে, অ-নে-ক কাল পূর্বে রক্তিম গ্রহটি রোদে জলে ভেজা স্যাঁতসেঁতে হাসিখুশিময় ছিলো, প্রাচীনকালের নদী প্রবাহে সৃষ্ট উপত্যকা সমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক, বদ্বীপ, হ্রদের তলদেশ ইত্যাদির চিহ্ন ও নমুনা তো বটেই, আরো রয়েছে শিলা ও খনিজের নমুনা যেগুলোর সৃষ্টি সম্ভব কেবলমাত্র শুকিয়ে যাওয়া তরল জলের কারণে। আবার কিছু কিছু নমুনা থেকে মনে হয় যে এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন (৩.৫ বিলিয়ন) বছর পূর্বে মঙ্গল বি-শা-ল বন্যায় প্লাবিত হয়েছিলো।

রক্তিম গ্রহের একটি নাটকীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে তার পৃষ্ঠদেশের বয়স সর্বত্র এক নয়। কোথাও বয়স কম, কোথাওবা বয়স বেশি। অর্থাৎ, পৃষ্ঠদেশটি একসঙ্গে সৃষ্টি হয়নি। ফলস্বরূপ, পৃষ্ঠদেশের যে অঞ্চল বয়োজ্যাষ্ঠ, সেখানে বহিবিশ্ব থেকে আগত দিব্যবস্তু দ্বারা আঘাতজনিত কারণে সৃষ্ট গর্ত বা ক্রেইটার-য়ের সংখ্যা বেশি। যেমন: মঙ্গলের দঙ্গিণ গোলার্ধের পৃষ্ঠদেশ বয়সে জ্যেষ্ঠ হওয়াতে সেখানে যত্রতত্র অসংখ্য আঘাতজনিত কারণে সৃষ্ট গর্ত রয়েছে। আঘাতজনিত কারণে সৃষ্ট গ্রহের বৃহত্তম গর্তটি, যেটির নাম ‘হেলাস প্লানিশিয়া’ (Hellas Planitia), এবং চওড়ায় দুই হাজার তিনশ (২,৩০০) কিলোমিটার, সেটি দঙ্গিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে, উত্তর গোলার্ধ বয়সে কণিষ্ঠ হওয়াতে সেখানে আঘাতজনিত কারণে সৃষ্ট গর্ত বা ক্রেইটার-য়ের সংখ্যা সংখ্যাগতভাবে অনেক কম। কিছু কিছু আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের সংখ্যাও কম, অর্থাৎ, তাই অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনাও বয়সগত ভাবে তরুণ, এবং অগ্ন্যুৎপাতজনিত নিঃসৃত লাভা পুরানো জ্বালামুখ বা গর্ত গুলোকে পূর্ণ করে ভরাট করে ফেলেছে। কোনো কোনো গর্তকে ঘিরে কঠিণ হয়ে যাওয়া কাদামাটি-প্রবাহের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবত, আঘাতহানার অস্তিত্বটি ভূ-গর্ভস্থ জল অথবা জমাট বাধা বরফকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হেনেছে।

মঙ্গলে বর্তমানেও জল রয়েছে বলে মনে করা হয়; কিন্তু তার বায়ুমণ্ডল এতোটাই হালকা পাতলা হওয়াতে পৃষ্ঠদেশে তরল জল থাকতে পারে না বা পারছে না। সৌর রশ্মি সবটুকু শুষে নেয়। তবে, তার মেরু অঞ্চলে, পৃষ্ঠদেশের নিচেয় বরফকৃত জল রয়েছে; তাছাড়াও, পাহাড়পর্বতের গা বেয়ে ও জ্বালামুখের দেয়াল ধরে নেমে আসা মৌসুমি নোনা জল প্রবাহিত হয়ে থাকে।

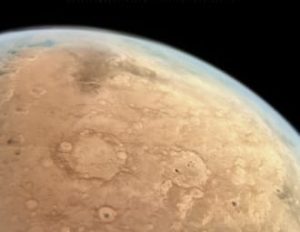

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল: রক্তিম গ্রহের বায়ুমণ্ডল প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং আরগন গ্যাস দিয়ে তৈরি; অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত যৎসামান্য। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে প্রায় একশগুণ হালকা পাতলা; মঙ্গলীয় বাতাস টেনে টেনে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো সম্ভব নয়। এবং মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে ঘুরে বেড়াতে হলে স্পেইসস্যুট পড়তে হবে, সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে অক্সিজেন সিলিন্ডার।

মহাজগত থেকে নেমে আসা উল্কা, গ্রহাণু, ধূমকেতুর আঘাত থেকে গ্রহটিকে রক্ষা করার সামর্থ্য পাতলা ফিনফিনে মঙ্গলীয় বায়ুমণ্ডলের সাধ্য নেই।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘হোপ’ অবিটারের তোলা মঙ্গলের ফিনফিনে পাতলা বায়ুমণ্ডল (নীল রঙের), সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, CC BY 2.0

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘হোপ’ অবিটারের তোলা মঙ্গলের ফিনফিনে পাতলা বায়ুমণ্ডল (নীল রঙের), সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, CC BY 2.0

রক্তিম, কোথাও কোথাও বা জং ধরা তামাটে রক্তিম, গ্রহটির দিকে তাকালে, কেমন একটা নরম উষ্ণ গ্রহ বলে মনে হতে পারে কিন্তু। তবে বাস্তবে মঙ্গলের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ কুড়ি সেলসিয়াস থেকে সর্বনিম্ন মাইনাস একশতিপ্পান্ন (-১৫৩) ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। আবার, বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ফিনফিনে হওয়াতে, সূর্যালোক থেকে যে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে তা আবার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বাইরে মহাশূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন: আপনি যদি ভরদুপুরে মঙ্গলের বিষুবরেখা অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনি কিন্তু আপনার পায়ের কাছে, চব্বিশ ডিগ্রী সেলসিয়াসে উত্তপ্ত আরামদায়ক ফুরফুরে বাসন্তী হাওয়ার সুখ অনুভব করবেন, এবং শীতকালে আপনার মাথায় শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার শীতল হাওয়া অনুভব করবেন। কখনো কখনো বা মঙ্গলের বাতাস ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচন্ড ধূলি ঝড়ে গ্রহটির বি-শা-ল অংশ ধূলির পুরু চাদরে ডেকে ফেলে। এরকম ধূলি ঝড়ের পরে বাতসের ধূলি থিতিয়ে বসতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। মঙ্গলের আরেকটি চমকপ্রদ দিক হলো যে তার অভিকর্ষীয় তেজ অত্যন্ত দুর্বল, পৃথিবীর তুলনায় মাত্র আটত্রিশ শতাংশ। ফলে, লাফ দিয়ে অনায়াসে অনেকটা উপরে উঠে যাওয়া যায়, এবং একই কারণে পৃথিবী থেকে যাওয়া মানুষমাত্রই নিজেকে হাল্কাপাতলা, স্লিম অনুভব করবে।

এখন, আমাদের কালে, রক্তিম গ্রহকে চারদিকে ঘিরে থাকা কোনো চুম্বক ক্ষেত্র নেই, তবে দক্ষিণ গোলার্ধ অঞ্চলের মঙ্গলীয় আবরণ (ক্রাস্ট) অত্যন্ত উচ্চহারে চুম্বকায়িত, এবং এই চুম্বক-ক্ষেত্রের বয়স প্রায় চার বিলিয়ন বছর হবে। অর্থাৎ, মঙ্গল গ্রহ-কে ঘিরে, সমস্ত মঙ্গল গ্রহের সত্যিকারের কোনো সর্বব্যাপী চুম্বক-ক্ষেত্র বা ‘গ্লোবাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড’ নেই। আমাদের পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্র রয়েছে: পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে বা মর্মস্থলে (কোর) গতিময় গলন্ত লোহা পৃথিবীর জন্য চুম্বক-ক্ষেত্রের উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। ফলে, পৃথিবীকে ঘিরে যে স্তরীভূত বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়েছে, তা আমাদের গ্রহকে মহাজগত থেকে আগত নানা ধরণের রশ্মি থেকে ও সূর্য থেকে নিঃসৃত চার্জযুক্ত কণিকাদের আক্রমণ থেকে সংরক্ষণ ও রক্ষণের কাজ করছে; পৃথিবীটি তাই, কার্ল স্যাগানের ভাষায়: ‘পৃথিবীটা তাই প্রাণের হিল্লোলে হিল্লোলিত হচ্ছে’: প্রাণিজগতের জন্য বাসোপযোগী রয়েছে; পৃথিবীর চুম্বকত্ব কম্পাসের সাহায্যে নেভিগেশনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর পার্থক্য এখানেই মঙ্গলের কেন্দ্রবিন্দুতে চুম্বক-ক্ষেত্র উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থাই নেই, অথবা পূর্বে কখনো ছিলো, এখন আর নেই।

মঙ্গলের চাঁদ: মঙ্গলের দুইটি চাঁদ রয়েছে। আমরা দেখছি যে সৌর মণ্ডলের চার শিলাজ গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র পৃথিবী ও মঙ্গলেরই চাঁদ রয়েছে: বাকি দুই শিলাজ গ্রহ বুধ ও শুক্রের কোনো চাঁদ নেই, থাকা সম্ভব ও নয়। অপরদিকে, দুটো গ্যাস-দানব গ্রহ (বৃহস্পতি ও শনি) এবং দুটো বরফ বা আইস-দানব গ্রহেরও (ইউরেনাস ও নেপচুন) দুটোর বেশি করে চাঁদ রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘হোপ’ অর্বিটারের তোলা মঙ্গল ও তার চাঁদ ‘ডেমোস’

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘হোপ’ অর্বিটারের তোলা মঙ্গল ও তার চাঁদ ‘ডেমোস’

যাহোক, একটিমাত্র চাঁদ নিয়ে আমাদের পৃথিবী – দুই চাঁদের অধিকারী মঙ্গলকে নিশ্চয় ঈর্ষা করে না। সৌর জগতের ক্ষুদ্রতম চাঁদের তালিকায় মঙ্গলের চাঁদ দুইটি অবস্থান করছে। দুই চাঁদের একটির নাম ‘ফবোস’ (Phobos), অপরটির নাম ‘ডেমোস’ (Deimos); ফবোসের বাহাদুরি হলো যে সে ‘ডেমোস’-য়ের চেয়ে সাইজে কিছুটা বড়ো এবং সে রক্তিম গ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাত্র প্রায় ছয় হাজার (৬, ০০০) কিলোমিটার দূরে নিজের কক্ষপথে অবস্থান নিয়ে মঙ্গলকে পরিক্রমণ করছে। অন্য আর কোনো চাঁদ এ-তো কাছে থেকে জননী-গ্রহকে পরিক্রমণ করছে বলে আমাদের কিন্তু জানা নেই। ‘ফবোস’ যখন চাবুক চাবকানোর কায়দায় দিনে তিন তিনবার করে মঙ্গলকে পরিক্রমণ করছে, তখন কিন্তু তার চেয়ে দূরে অবস্থানরত ‘ডেমোস’ ত্রিশ ঘন্টা লাগিয়ে জননী-গ্রহ মঙ্গলকে একবার মাত্র পরিক্রমণ করছে। আসলে, ‘ফবোস’ মঙ্গলের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রতি প্রায় একশ বছরে প্রায় এক দশমিক আট (১.৮) মিটার করে জননী-গ্রহের দিকে চলে আসছে। তার মানে, ‘ফবোস’-য়ের এই অভ্যাসটি বজায় থাকলে পঞ্চাশ (৫০) মিলিয়ন বছরের মধ্যে সে হয় ধ্বসে গুড়িয়ে রক্তিম গ্রহে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে, আর নয় তো ভেঙ্গে অ-সং-খ্য সংখ্যায় গুড়িয়ে জননী-গ্রহের চারদিকে আংটি (রিং) হয়ে অবস্থান করবে।

মঙ্গলের চাঁদ ‘ফবোস’, সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, পাবলিক ডমেইন

মঙ্গলের চাঁদ ‘ফবোস’, সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া, পাবলিক ডমেইন

মঙ্গলের দুই চাঁদের নামকরণ হয়েছে গ্রিক পৌরাণিক কাহিনির যুদ্ধ দেবতা ‘অ্যারিজ’-য়ের দুই পুত্র ‘ফবোস’ ও ডেমোস’-য়ের নামানুসারে; ‘ফবোস’-য়ের অর্থ ভীতি, আতঙ্ক, এবং ‘ডেমোস’-য়ের অর্থ সন্ত্রাস, ভয়ঙ্কর; এই দুই পুত্র সন্তান বাবা অ্যারিজ’-য়ের যুদ্ধ-রথে সঙ্গী হতো, তাদের মা ছিলো ‘আফ্রোদিতি’। এই চাঁদ দুইটিকে ভয়ভীতি সঞ্চারে সক্ষম নাম দেয়া হলো কেনো, কে জানে? অথচ, ‘ফবোস’ ও ডেমোস’ কার্বন-সমৃদ্ধ শিলা ও বরফের মিশ্রণ দিয়ে গঠিত এবং তারা সব সময় ধূলা ও শিথিল নড়বড়ে শিলা দিয়ে ঢাকা। আমাদের পৃথিবীর চাঁদের তুলনায় তারা নিতান্তই অতি ক্ষুদ্র, পুঁচকে; যেমন ফবোস-য়ের প্রশস্ততম অংশের পরিমাণ প্রায় মাত্র সাতাশ (২৭) কিলোমিটার, ডেমোস-য়ের প্রশস্ততম অংশের পরিমাণ প্রায় মাত্র পনেরো (১৫) কিলোমিটার- কিন্তু পৃথিবীর চাঁদ প্রায় তিন হাজার চারশপচাত্তর (৩, ৪৭৫) কিলোমিটার চওড়া। অবশ্য, পৃথিবীর চাঁদ গোলাকার, কিন্তু ‘ফবোস’ ও ‘ডেমোস’ চাঁদ দুইটির অভিকর্ষের তেজ এ-তো-ই কম যে সবটুকু ভরকে থুপিয়েথাপিয়ে গোলাকার আদল দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই; তারা তাই দেখতে নিয়মবহির্ভূত অসম, অনিয়মিত। শুধু কি তাই? দুই চাঁদকেই উল্কাপাতের সংঘর্ষজনিত আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। তবে ‘ফবোস’-য়ের শরীরে জটিল অসংখ্য বসন্তদাগের সদৃশ যে প্যাটার্ণ রয়েছে, তা থেকে বলা যায় যে অজস্র উল্কাপাতের আঘাত ‘ফবোস’-কে ক্ষতবিক্ষত কয়েছে অনেকগুণ বেশি, এমনকি তার দেহে প্রায় দশ (১০) কিলোমিটার চওড়া গর্ত তৈরি করেছে। ‘ফবোস’-য়ের অস্তিত্বের প্রায় অর্ধেকটা আঘাতগ্রস্ত হয়েছে।

পৃথিবীর চাঁদ যেমন সব সময় তার পৃষ্ঠদেশের একটা দিকই পৃথিবীমুখী করে রেখেছে, ফবোস এবং ডেমোস-ও ঠিক সেরকমভাবে জননী-গ্রহকে যার যার তার তার পৃষ্ঠদেশের একটা দিক করে অবস্থান করছে।

ফবোস রক্তিম গ্রহের এ-তো কাছে রয়েছে যে কোনো একদিন মানুষ যদি তার (ফবোসের) মঙ্গলমুখী করে থাকা অংশটিতে গিয়ে অবতরণ করে তো মানুষটির ভারী চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হবে; দেখবে যে আকাশের বি-রা-ট অংশ জুড়ে রয়েছে লালচে মঙ্গল আর মঙ্গল। আমরা মঙ্গলে যেতে চাই বটে, তবে তাকে যতোটা সম্ভব পুঙ্খানুপঙ্খভাবে জানার জন্য, পর্যবেক্ষণের জন্য ফবোস অথবা ডেমোস-য়ে কোনো নভোযানকে অবতরণ করাতে পারলে বেশ হবে কিন্তু। বিজ্ঞানীরা সিরিয়াসলি ভাবছেন যে ফবোস অথবা ডেমোস-য়ে ঘাটি বানালে বড়ো সুবিধে হবে যে নভোচারীরা ঘাটিতে বসেই, একদিকে যেমন রবোট পাঠিয়ে রক্তিম গ্রহের পৃষ্ঠদেশকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, অপরদিকে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার দীর্ঘ প্রশস্ত শিলা ঢাল হিসেবে নভোচারী বা নভোচারীদেরকে মারাত্মক মহাজগতীয় রশ্মি ও সৌর বিকিরণ থেকে রক্ষা করবে।

শুকিয়ে ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়া রক্তিম গ্রহ মঙ্গলকে এখন শাসন করছে সর্বব্যাপী ধূলি-ঝড়। তদুপরি, তার মেরু অঞ্চলে শীতকালীন রাতের তাপমাত্রা মাইনাস একশ চল্লিশ (-১৪০) ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে আসে, অর্থাৎ রীতিমতো আন্তরিকতাহীন হিমশীতল একটি গ্রহ। কিন্তু মঙ্গল আগে, পূর্বে কখনো এমন ছন্নছাড়া, শুষ্ক, বন্ধ্যা, হিমশীতল অবান্ধবসুলভ নিষ্ফল পতিত জমি ছিলো না। ছিলো সুখাবহ, উষ্ণ, ভেজা প্রায় আকর্ষণীয় স্থান যেখানে প্রবাহিত হতো তরল জলের ধারা, জলে পরিপূর্ণ হ্রদ, খালবিল, এবং পলি জমে জমে সৃষ্ট পাললিক বদ্বীপ।

তারপর কোনো একদিন, রক্তিম গ্রহের চুম্বক ক্ষেত্র খোয়া যায়, তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থাটি আর থাকে না, সে তখন একেবারেই নিরাপদহীন হয়ে পড়ে। তাই সূর্য তখন অনায়াসে তার বায়ুমণ্ডলটিকে ছিন্নভিন্ন করে সরিয়ে ফেলে। বায়ুমণ্ডলহীন হয়ে যাওয়াতে, মঙ্গলের জলভান্ডার উবে যায়। আমরা যে মঙ্গলকে দেখছি, চিনি সেই মঙ্গলে কেবলমাত্র রবোটিক রোভার টিকে থাকতে পারে, তাদের জন্য মঙ্গল বন্ধুসুলভ।

নাদিরা মজুমদার, সিনিয়র সাংবাদিক, লেখক, বাংলা একাডেমি ও অনন্যা সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত

Sarakhon Report

Sarakhon Report