বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহু দশক ধরে ওঠানামার মধ্য দিয়ে গেছে। যদিও উত্থান-পতন ছিল, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হিসেবে স্থিতিশীল থেকেছে, বিশেষ করে সেবাখাতে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অন্যতম প্রধান বিনিয়োগকারী এবং ভারতীয় বিনিয়োগেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্যে ভারতের অবস্থান ছিল ১২তম, যা ২.৭ শতাংশ শেয়ার নির্দেশ করে।

সাম্প্রতিক শুল্ক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

২০২৫ সালের ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সব আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে এবং ২৭ আগস্ট থেকে রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা অব্যাহত রাখার কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ ‘দণ্ডমূলক’ শুল্ক ঘোষণা করে। যদিও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, তবে এটিকে মূলত ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সম্পর্কের ইতিহাস

১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের আগে ও ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক তেমন অগ্রগতি পায়নি। ১৯৬০-এর দশকে খরা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের গম সরবরাহ ও সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়নে সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে ১৯৭৪ সালের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার পর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

১৯৯৮ সালের দ্বিতীয় পারমাণবিক পরীক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সাহায্য বন্ধ করে এবং বিশ্বব্যাংককে ঋণ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়। ভারত ‘রিসার্জেন্ট ইন্ডিয়া বন্ড’ ইস্যু করে ৪ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে এই সংকট মোকাবিলা করে এবং ২০০১ সালের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি কোম্পানির অবস্থান শক্তিশালী হয়।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সংলাপ

২০০৫ সালে বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি বড় মাইলফলক। একই বছরে ‘ট্রেড পলিসি ফোরাম’ চালু হয়, যেখানে কৃষি, সরবরাহ চেইন, খনিজ, মেধাস্বত্ব, শুল্ক ও বাণিজ্য সুবিধা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। ২০০০ সালে শুরু হওয়া ‘কমার্শিয়াল ডায়ালগ’ এবং ২০০৫ সালের ‘সিইও ফোরাম’ বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করেছে।

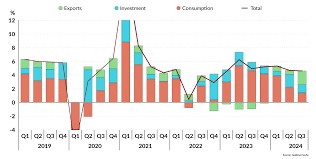

বাণিজ্যের উত্থান-পতন

২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বাদ দিলে বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১০-১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি শেয়ার ১০ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাণিজ্য পাঁচ গুণ বাড়িয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির হয়।

২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ‘শুল্ক রাজা’ বলে উল্লেখ করে এবং জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করে। পাল্টা হিসেবে ভারত ২৮টি মার্কিন পণ্যে শুল্ক আরোপ করে। ২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসন একাধিক ধাপে ২৫-২৬ শতাংশ শুল্ক বসায়।

বর্তমান বাণিজ্য চিত্র

২০২৪ সালে দ্বিপাক্ষিক পণ্য ও সেবার মোট বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ২১২ বিলিয়ন ডলারে, যা নির্ধারিত ৫০০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য থেকে অনেক কম। ২০২৪-২৫ সালে ভারতের রপ্তানি ৮৬.৫ বিলিয়ন ডলার, আমদানি ৪৫.৭ বিলিয়ন ডলার এবং বাণিজ্য ঘাটতি ৪১ বিলিয়ন ডলার, যা সর্বোচ্চ। সেবা খাতেও ২০২১ সাল থেকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এপ্রিল ২০০০ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ভারতে প্রায় ৭১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, যা মোট এফডিআই-এর ১০ শতাংশ। একই সময়ে ভারতও যুক্তরাষ্ট্রে ২-৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

বহুপাক্ষিক সহযোগিতা

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পাশাপাশি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র কোয়াড, আইপিইএফ, আইএমইসি ও আইটু ইউটু’র মতো বহুপাক্ষিক কাঠামোতেও কাজ করেছে। তবে শুল্ক যুদ্ধ ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরে আসার ফলে এসব উদ্যোগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

সম্ভাব্য কৌশল

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর রপ্তানি নির্ভরতা কমাতে হবে এবং যুক্তরাজ্য, ইউএই, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কাজে লাগাতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শেয়ার ধরে রাখতে উচ্চ শুল্কের কিছুটা প্রভাব নিজে বহন করা যেতে পারে।

আমদানিকৃত অংশের পরিবর্তে দেশে উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন বাড়াতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানি সরিয়ে অন্য দেশগুলো যেন ভারতে কমদামে পণ্য ঢালতে না পারে, সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

নিজস্ব বাজার সুরক্ষার নামে অতিরিক্ত সুরক্ষাবাদে না গিয়ে উন্মুক্ত নীতি অব্যাহত রাখতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যের ওপর নয়, বরং বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কৌশলগত নীতি ভারতের উন্নয়ন লক্ষ্যের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হবে।

শর্মিলা কান্তা

শর্মিলা কান্তা