এখানে দ্বিতীয় ঘাতকে বর্গ, তৃতীয় ঘাতকে ঘন, চতুর্থ ঘাতকে বর্গ-বর্গ, যষ্ঠ ঘাতকে ঘন-বর্গ, দ্বাদশ ঘাতকে ঘনবর্গ-বর্গ বলা হয়েছে।

শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে- “অব্যক্ত রাশির মান যাবৎ-তাবৎ, কালক, নীলক, প্রভৃতি কল্পনা করবে। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও তৎপরবর্তী বহু ভারতীয় গণিতবিদই অজ্ঞাতরাশির পরিবর্তে শ্রীপতির মতই “যাবৎ-তাবৎ” ইত্যাদি বলেছেন।

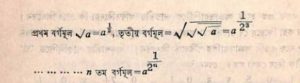

শক্তি বা ঘাত-ইংরাজীতে যাকে বলে power, বাংলায় সাধারণত শক্তি বা ঘাত বলা হয়। বীজগণিতে ঘাতের প্রয়োগ ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর আগে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তিনশ গ্রীষ্টপূর্বে লিখিত জৈন সাহিত্য উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে ঘাতের প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে দ্বিতীয় ঘাতকে বর্গ, তৃতীয় ঘাতকে ঘন, চতুর্থ ঘাতকে বর্গ-বর্গ, যষ্ঠ ঘাতকে ঘন-বর্গ, দ্বাদশ ঘাতকে ঘনবর্গ-বর্গ বলা হয়েছে। তিনের বেশী অযুগ্ম পূর্ণ সংখ্যার ঘাত সম্পর্কে খুব বেশী একটা উল্লেখ থাকতে দেখা যায় না। অনুযোগদ্বার সূত্রে অথও পূর্ণ সংখ্যার ঘাত এবং ভগ্নাংশের ঘাতের উল্লেগ থাকতে দেখা যায় এবং এগুলিকে আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দিলে দাড়ায়-

প্রথম বর্গ=৫, দ্বিতীয় বর্গ= (a²) = a² …..n তম বর্গ= a²”

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনের অধিক অযুগ্ম পূর্ণ রাশির ঘাত সম্পর্কে খুব বেশী একটা আলোচনা ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে দেখা যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১ তম শ্লোকটির কথা ধরা যেতে পারে। এখানে ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন-

অব্যক্তবর্গ ঘনবর্গ বর্গপঞ্চগত ষড়,গতাদীনাম্।

তুল্যানাং সংকলিতব্যবকলিতে পৃথগতুল্যানাম,

অর্থাৎ অব্যক্তবর্গ, ঘন, বর্গ বর্গ, পঞ্চঘাত, ষড় ঘাত, ইত্যাদির সমান জাতি যোগ এবং বিয়োগ হয়.

অন্যত্র বলেছেন-

সদৃশদ্বিবধো বর্গস্থ্যাদিবধস্তদ্ গতোহন্যজাতিবধঃ

অন্যোন্যবর্ণঘাতো ভাবিতকঃ পূর্ববচ্ছেষম।

অর্থাৎ সমান দুটি অব্যক্তরাশি গুণ বর্গ রাশি হয়, সমান তিনটি অব্যক্তরাশির গুণ ঘন হয়, সমান চারটি রাশির গুণ বর্গ বর্গ হয়, এবং এইভাবেই পঞ্চঘাত প্রভৃতি হয়।

(চলবে)

প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা (পর্ব-২৭৬)

প্রদীপ কুমার মজুমদার

প্রদীপ কুমার মজুমদার