যশোহরকে তখন যশোর করা হলেও মানুষের মুখে মুখে যশোহর। এই যশোরে তখন আমারা কয়েক বন্ধু প্রায়ই প্রতি শনিবার রাতে যেতাম। আর ভোরবেলা কোনো মতেই পরোটা আর খাসির মাংস নাস্তা মুখে গুঁজে দৌড়ে যেতাম নদীর ধারে।

নদীর ধার ঘেঁষে গোলপাতার ছাউনি, কাঠের তক্তার বেড়া বা সুপারি গাছের তৈরি শলাকা, আর বাঁশের চটার বেড়ার সারি সারি ছোট ছোট অনেক দোকান। প্রতিটি দোকানের সামনে তিনটি করে বাঁশের চটার বেঞ্চ। এক পাশ দিয়েই শুধু ঢোকা যায়।

রবিবার কাকাবাবু, জ্যাঠামশায় বা চাচাজী একটু দেরিতেই দোকানগুলো খুলতেন। দোকান খুলে ধূপকাঠি জ্বালার পরে আস্তে আস্তে কামারের হাতে তৈরি, কাঠের হাতলের একটা ছুরি নিতেন। আর তখন আমাদের সকলের দৃষ্টি ওই ছুরি দিয়ে কত দ্রুত তিনি পাটের দড়ি—যাকে বলা হতো সুতলি বা টোন—সেগুলো কাটবেন। অনেকগুলো কাগজ দিয়ে জড়ানো প্যাকেটগুলো তখন আস্তে আস্তে খুলে যাবে। গত রাতেই এগুলো বেনাপোল বর্ডার দিয়ে এসেছে। সবই নতুন বই আর পত্রিকা।

সেই নতুন বই, ম্যাগাজিন, সেই গন্ধ, সেই বয়স, সেই আগ্রহ—এসব মিলে কলমের জোর থাকলে বাস্তবে মহাকাব্য লেখা যায়। আর ওই বই হাতে পাবার আগেই মনে হতো, এক একটা বই যেন এক একটা জীবন। ওই বইয়ের সমাহার থেকে কয়েকটা কিনে- আর একটি বা দুটো নিয়ে- ওই বাঁশের তৈরি বেঞ্চে বসে প্রায় বিকেল অবধি কাটিয়ে দিতাম। না, নতুন বইয়ের কোন ক্ষতি হতো না, এত সাবধানে পড়তাম। তার পরে কাকাবাবু, চাচাজী বা জ্যাঠামহাশয়দের কাছে ফেরত দিয়ে বাস স্ট্যান্ডে যেতাম, নিজ শহরে যাবার জন্যে। মাত্র দুই দিনের ভেতরই ওই বইগুলো আমাদের শহরে পাওয়া যেত। তারপরেও নতুন বই পেতে দুই দিন তো সীতার বনবাসের এক যুগের মতোই বেশি।

১৯৭৬ বা ১৯৭৭ সালের দিকে। এ সময়ে কোনো সপ্তাহে কাকাবাবু, চাচাজী—সবাই কেমন যেন একটু অন্যরকম হয়ে যেতেন। সন্ধ্যা হবার আগেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যশোরের সকলের সম্মানের রওশন চাচার বাড়ির দিকে যেতেন।

জানতে পারলাম, রওশন চাচার বাড়ি বা তার আশেপাশের কোনো বাড়িতে এসে উঠেন তোফায়েল আহমদের স্ত্রী। নাম জানতাম না। আরও জানতে পারলাম তোফায়েল আহমদকে যশোরের জেলে আনা হয়েছে—তাই তিনি দেখা করতে আসেন।

তখনকার শহরগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে অনেক কিছুই লিখতে হয়। বরং সহজে বলা যায়, সকলের বাড়ির আঙিনার ফুলের বাগানটি যেমন গোছানো—শহরও, মানুষেরাও ছিল তেমনি।

ওই শহরে স্বাধীনতার পক্ষের-বিপক্ষের অনেক মানুষ ছিল—তাতে মিলমিশের কোনো ঘাটতি ছিল না। আর সম্মানবোধটা পরস্পরের প্রতি এত বেশি ছিল যে নিজের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে ঘাটতি মনে হতো। বরং শিখতে হতো প্রতি পদে পদে।

তোফায়েল আহমদের প্রতিও দেখতাম সকলের শুধু একটা সম্মান নয়, আকর্ষণও আছে। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে যারা বিশ্বাস করত না তারাও তাঁর বীরত্বকে সম্মান করত।

সে সব দিনের ঘটনা নিয়ে অনেক কিছুই লেখা যায়। মানুষের সেই সভ্যতা, মানুষের সেই ভালোবাসা, সেই সম্মানবোধকে ওপরে তুলে ধরে লিখলে—এখন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সিঙ্গাপুরে পঞ্চম শ্রেণীর সম-মর্যাদা পাচ্ছে, সে সময়ে এ সব ফ্যাসিস্ট কাহিনী হয়ে যেতে পারে।

আমরা বন্ধুরা অন্য জগত ঘিরে বড় হচ্ছিলাম। ওই সময়ে যারা রাজনীতি ঘিরে বড় হচ্ছিল তাদেরকেও চিনতাম। না, তারা কেউ তখন কারমাইকেল কলেজ থেকে “ম্যাট্রিক পরীক্ষা” দিত না। আবার কোনো বড় ছাত্রনেতা বলত না হিন্দুরা চায়নি মুসলমানরা শিক্ষিত হোক, এ কারণে তারা বলে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিতে বিরোধিতা করেছিল। কারণ তারা জানত, দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে পিতামাতার সম্পদ, নিজের সম্পদ দিয়ে তৈরি করা শত শত স্কুল ও কলেজ। কখনও চিন্তা করেনি সেখানে কোন ধর্মের লোক পড়বে। এরা হয়তো সেসব বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম জানে—ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে বলেই এ কথা বলে।

যাক, ওসব দিনের কথা। কারণ, এখন তো মনে হয় জীবনানন্দের সেই পাখির ডানায় করে নেমে আসা অন্ধকারের চেয়ে মানুষের মাথায় ভর করে নামা অন্ধকার অনেক বেশি গাঢ়। পাখির ডানার অন্ধকার, পাখির ডানাতেই ভোর হয়—নতুন আলো নিয়ে। আর মানুষের মাথার ভেতর ভর করে, লোভের তাড়নায় ভর করে যে অন্ধকার নামে—তা কেটে যাবার জন্যে তো কোনো পাখির ডানা—ঝাপটা নেই।

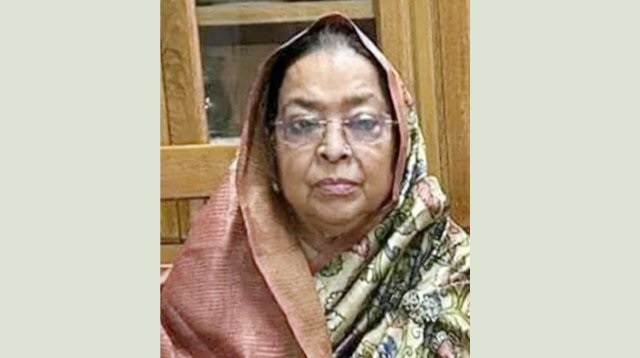

যাহোক, একদিন আমরা বন্ধু কজন পায়ে পায়ে কাকাদের সঙ্গে রওশন কাকার বাড়িতে গেলাম। তখন সকাল দশটাও বাজেনি। দেখলাম অতি সাধারণ শাড়ি পরা—আমার ছোট দিদির ওপরের দিদি’র ( যারা তখন সকলেই ছাত্রী) বা তার থেকে একটু কম বয়সের একজন তরুণীকে সবাই গভীর সম্মানের সঙ্গে কোথায় যেন নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত। হয়তো রাতের যাত্রায় শাড়িটায় একটু ধুলো-ময়লা লেগে গেছে। শাড়ির ভাঁজগুলো একটু ভেঙে পড়া হলেও মানুষটা একটুও ভেঙে পড়া নয়। বুঝলাম উনিই তোফায়েল আহমদের স্ত্রী। পরে জেনেছি তার নাম আনোয়ারা আহমেদ।

ওখানে দাঁড়ানো মানুষের কথোপকথনে শুনলাম, তোফায়েল আহমদকে গ্রেফতারের পরে তাঁকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে। তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে অনেক আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাকে রেডিও সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলানোর জন্যে।এত কিছুর পরেও সম্ভব হয়নি।

একটা পর্যায়ে তাকে ময়মনসিংহ জেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে হত্যা করার জন্যে হত্যাকারীরা ঢুকেছিল—জেলার ভিন্ন পথে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেন। সে জেলার পরে চাকরি হারিয়েছিলেন—তবুও তিনি জেল-হত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত হতে দেননি।

আশেপাশের বাসা থেকে আসা কিছু নাড়ুসহ আরও কিছু খাবার নিয়ে তোফায়েল আহমদের স্ত্রী সেদিন জেলখানায় গিয়েছিলেন।

এরপরের ঘটনাটা ছিল কাকতালীয়। আমরা লক্কড়ঝক্কড় বাসেই সব সময় যশোর থেকে ফিরতাম। ওই দিন সকলে অনেকগুলো করে কবিতার বই কিনেছিলাম। আর পার্কে বসে পড়তে পড়তে আমাদেরও মনে কি যেন একটা ভিন্ন ভূত এসে চেপেছিল।

আমরা ট্রেন স্টেশনের দিকে পড়ন্ত বিকেলের ক্ষয়ে যাওয়া আলোকে শরীরে মেখে এগুতে থাকি।

রেলস্টেশন মানেই একটু বেশি ভিড়। তারপরেও এক জায়গায় আমাদের থেকে একটু বয়সে বড় তরুণদের ভিড় দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখি—তারা ঘিরে আছে তোফায়েল আহমদের স্ত্রীকে। জানতে পারলাম তিনি এই ট্রেনেই যাবেন।

তিনি যে কামরায় উঠলেন তারা পিছে পিছে আমরাও উঠলাম। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে ঘন সবুজে ঘেরা যশোরের বিলে অন্ধকার নেমে এসেছে। তিনি জানালার পাশে একটা সিটে বসে গভীর অন্ধকারের দিকে চোখ রাখলেন।

আমরা তার সঙ্গে নীরব যাত্রী।

রাতের অন্ধকার পার হয়ে ট্রেনটি ছুটতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ এই ট্রেনকেই ব্রিটিশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন—যা সারা দেশকে অন্ধকারে রেখে কামরাতে আলো জ্বেলে চলে। আমরা অবশ্য সে অবস্থার সংস্কার করেছি। কামরাটির আলোও নিভিয়ে দিয়েছি।

যাহোক, রাত গভীর হলেও তিনি জানালার বাইরের অন্ধকার থেকে মুখ ফেরাননি। সে রাতে তাঁর চোখ শুধু অন্ধকারই দেখেছিল।

আর ২০ নভেম্বর ২০২৫, গভীর অন্ধকারে তাঁর চোখ দুটো মহাকালের অন্ধকার দেখার জন্যই মুছে গেল চিরতরে।

ট্রেনে যেদিন তিনি সারা রাত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—সেদিন তাঁর বীর স্বামী সচেতন অবস্থায় জেলে ছিলেন—নিজেকে ও দেশকে মুক্ত করার আশা ও সাহস বুকে নিয়ে। আজ যখন তিনি মহাকালের অন্ধকারের পথে চোখ মুদলেন—তখন তাঁর স্বামী ‘৬৯-এর মহানায়ক—বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি হাসপাতালে অচেতন। বুঝতেও পারেননি—সুদিনে–দুর্দিনে সমান সহায়ক হয়ে যিনি তাঁর পাশে ছিলেন- তিনি আর নেই।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরে সব কিছু ছাপিয়ে মনে পড়ে গেল সেই যশোরের কথা। সেই সব বইয়ের দোকানও আর নেই। সেখানে এখন অটোমোবাইলের দোকান—গ্যারাজ—এই সব আরকি।

অথচ চোখের সামনে সেই তরুণীর ভেঙে না পড়া মুখ ও চোখ ভেসে উঠল না—কেবলই ভেসে উঠল—বইয়ের দোকানে ধূপকাঠিটি নিজেই পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে। শুধু ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে একটা সুগন্ধ।

লেখকঃ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, সম্পাদক, সারাক্ষণ, The Present World.

স্বদেশ রায়

স্বদেশ রায়