ইতিহাস যেন এক দীর্ঘ আদালত। এখানে সময় হলো বিচারক, মানুষ হলো সাক্ষী, আর সত্য- সে কখনো পরাজিতের আসনে বসে, কখনো বিজয়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়ায়। সভ্যতার হাজার বছরের যাত্রায় এক অদ্ভুত সত্য আমরা দেখতে পাই: বিচারের নামে অবিচার মানবজাতির পুরনো পাপ। ক্ষমতার ছায়ায়, স্বার্থের আড়ালে, ভয় ও অহংকারের দেয়ালে লুকিয়ে বহু মহান মানুষকে বিচার প্রহসনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কারো জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কারো কণ্ঠরোধ করা হয়েছে, কারো স্বপ্নকে কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

তবুও ইতিহাস শেখায়- Truth crushed to earth shall rise again- মার্কিন কবি-সাংবাদিক উইলিয়াম কুলেন ব্রায়ান্টের কথার অর্থ- ‘মাটিতে চাপা পড়া সত্য একসময় আলোর মুখ দেখে’। এই আলোই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ন্যায়বিচার বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু বিলুপ্ত নয়। সক্রেটিস থেকে ক্ষুদিরাম, জোয়ান অফ আর্ক থেকে গ্যালিলিও, সাদ্দাম থেকে দ্রোফুস, উইলিয়াম ওয়ালেস থেকে টমাস মোর, বঙ্গবন্ধু থেকে ম্যান্ডেলা-এবং আরও অনেক মহামানবের জীবনকাহিনী ভুল বিচারের পথ ধরে হাঁটার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁরা সকলেই ইতিহাসের চোখে আজ সত্যের প্রতীক, যদিও তখনকার আদালত তাদের অপরাধী বানিয়েছিল।

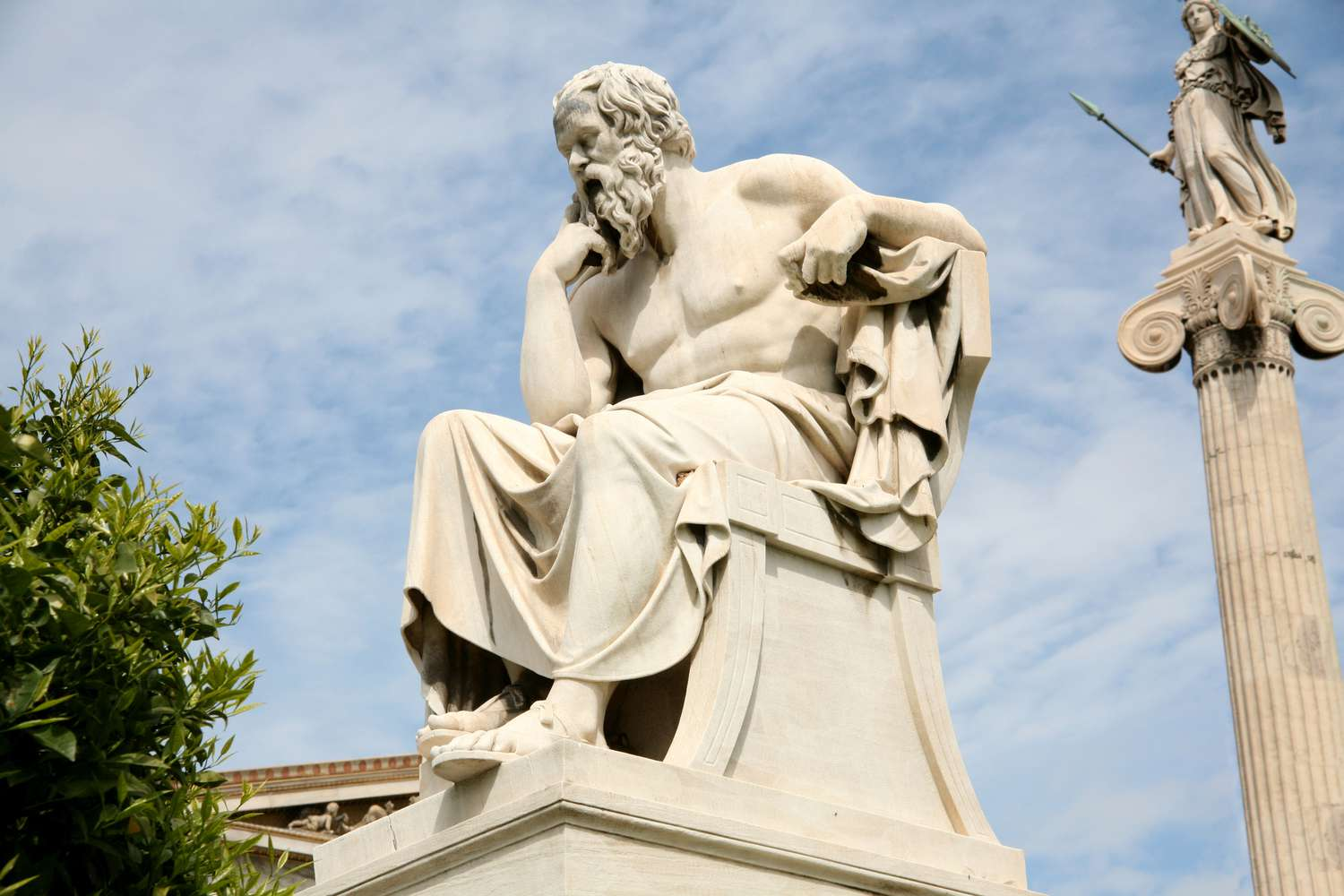

সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯): প্রথম দার্শনিক শহীদ

অ্যাথেন্সের গণতন্ত্র তাঁকে চেয়েছিল নীরব করতে; কারণ তিনি প্রশ্ন করতেন, চিন্তা করা শেখাতেন। অভিযোগ এলো যুবকদের বিভ্রান্ত করার, দেবতাদের অস্বীকার করার। রায় দেয়া হলো- হেমলক পান করে মৃত্যু । সক্রেটিস বলেছিলেন, ‘আমাকে মরে যেতে হচ্ছে আর আপনারা বেঁচে থাকছেন, এর মধ্যে কোনটা যে ভালো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন’। আজ তিনি দর্শনের জনক, আর সেই আদালত নিজেই ইতিহাসে অপরাধী।

জোয়ান অফ আর্ক (১৪৩১): পুড়িয়ে মারা, পরে সন্ত ঘোষণা

মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফ্রান্স উদ্ধার করা কৃষক কন্যাকে ইংরেজ ও চার্চের একাংশ ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে আগুনে পুড়িয়ে মারে। ২৫ বছর পর এক নতুন ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করে- তিনি নির্দোষ ছিলেন। প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে তিনি আজ বিশ্বখ্যাত।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৬৩৩): সত্যের বিরুদ্ধে চার্চের রায়

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে- এ সত্য বলার জন্য গ্যালিলিওকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কথিত আছে, মুক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘যাহাই হোক, পৃথিবী ঘুরিতেছে। সবচেয়ে বড় আদালত- ইতিহাস- আজ তার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

স্যার উইলিয়াম ওয়ালেস (১৩০৫) : রাজকীয় আক্রোশে ব্রেড হার্টের নিস্পন্দতা

স্কটিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা স্যার উইলিয়াম স্টার্লিং ব্রিজে’র যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। তাকে স্কটল্যান্ডের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। ফালকিকের যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৩০৫ সালে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম অ্যাডওয়ার্ড তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। ওয়ালেস জন্মভূমির বাইরেও কিংবদন্তির মর্যাদা নিয়ে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন।

স্যার টমাস মোর (১৫৩৫): রাজকীয় ক্রোধের আরেক বলি

ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি অষ্টমের বিরোধিতা করায় তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে শিরচ্ছেদ করা হয়। মৃত্যুর আগে তার বিখ্যাত উক্তি: I die the King’s good servant, but God’s first.

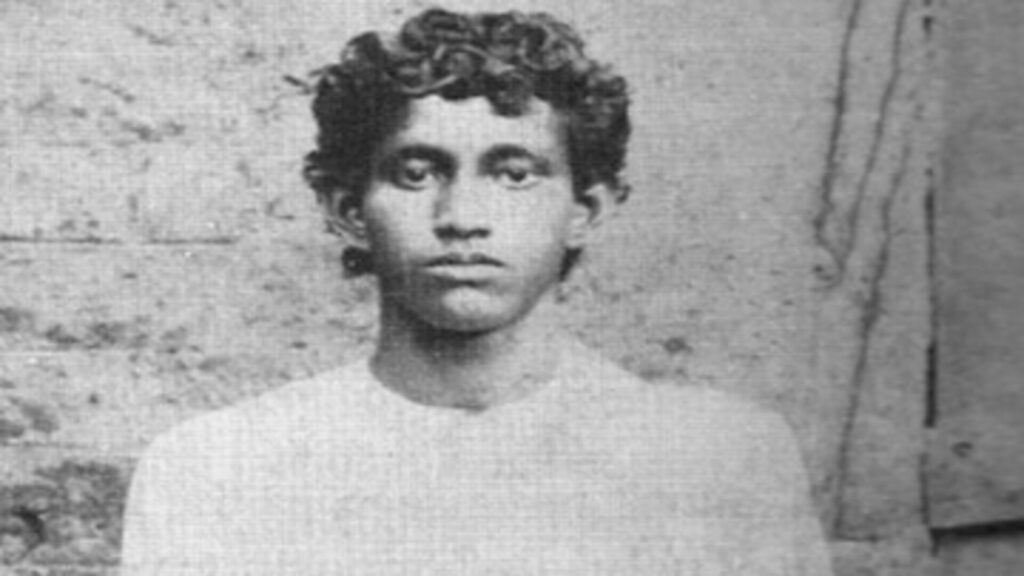

ক্ষুদিরাম বসু (১৯০৮): উপনিবেশবাদের নির্মম রায়

অল্প বয়সে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বোমা মামলায় ধরা পড়েন। বিচার হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভিত্তিতে। তাঁর হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে ওঠা এখনও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অনন্য প্রতীক । এখনও রক্ত শীতল করে দেয় সেই গান- ‘হাসি হাসি পরবো ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী; একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি’।

সাদ্দাম হোসেন (২০০৬): রাজনীতির ছত্রছায়ায় বিচার

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের মতে বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল না; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকট ছিল। তার বিচার আজও বিতর্কিত।

বেঞ্জামিন মোলোইসি (১৯৮৫): মৃত্যু দিয়ে লেখা কবিতা

বর্ণবাদ বিরোধী আফ্রিকার তরুণ কবি বেঞ্জামিন মোলোইসিকে একজন পুলিশ হত্যার বিতর্কিত অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের ১৮ই অক্টোবর ফাঁসি দেওয়া হয়। বেঞ্জামিন মোলোইসির বিচার ও ফাঁসি ছিল বিচারের নামে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এটি ইতিহাসের সেই ট্র্যাজেডিগুলোর মধ্যে পড়ে, যেখানে ক্ষমতাসীনরা একজন কবির কলমের শক্তিকে ভয় পেয়ে তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মোলোইসির কবিতা ও তাঁর আত্মত্যাগ বর্ণবাদী শাসনের কবর রচনায় একটি শক্তিশালী কোদালের আঘাত হিসেবে ইতিহাসে থেকে গেছে। কবি নির্মলেন্দু গুন লিখেছেন-

“শুধু শব্দ দিয়ে নয়, শুধু ছন্দ দিয়ে নয়

কখনো কখনো মৃত্যু দিয়েও লিখা হয় কবিতা ।

তুমি কবি, বেঞ্জামিন মোলয়েস,

তুমি মৃত্যু দিয়ে

কবিতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তার মৃত্যুদশা থেকে।’

উপরোক্ত বিচারসমূহের রায় কার্যকর করা গেলেও বহু রায়ের দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলো ইতিহাসের চাপে ও গণআন্দোলনের কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি:

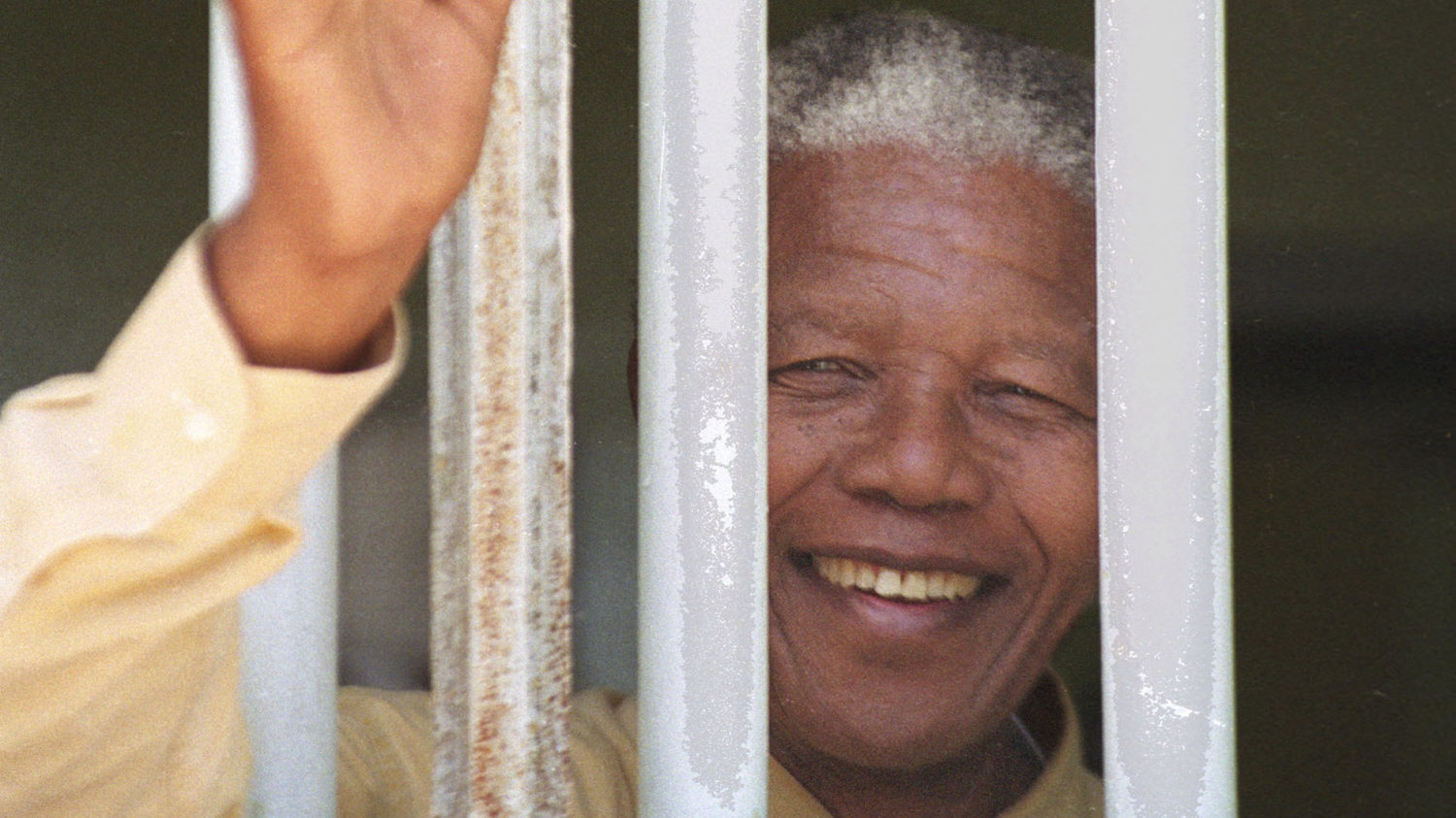

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯৬৪): মৃত্যুদণ্ড থেকে রাষ্ট্রপতি

রিভোনিয়া ট্রায়ালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা ছিল। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপ, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে রায় কার্যকর যায়নি। ২৭ বছর পর কারামুক্ত হয়ে তিনি হন দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি।

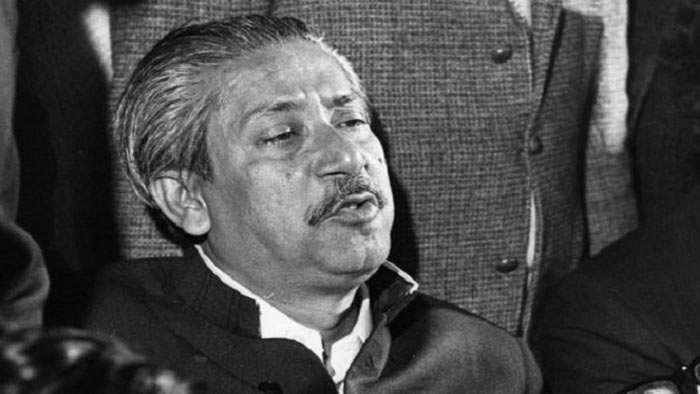

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৮-৭১): আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুক্তিযুদ্ধে ফাঁসির দণ্ড

১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রভঙ্গের ষড়যন্ত্রের সাজানো আগরতলা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু গণঅভ্যুত্থান, ছাত্রজনতার রক্ত, শ্রমিকের প্রতিবাদ সব মিলিয়ে পাকিস্তানি শাসকেরা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। জীবনের ১২টি বছর তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেন। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের দেশে যে আইন, সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সে দেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ!”

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে তাঁকে বন্দি করে ৯ মাস পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে রাখা হয়। এ নিয়ে পাকিস্তানি লেখক-সাংবাদিক আহমেদ সালিমের লেখা বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক- ‘পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন’। বইটিতে ছয়টি অধ্যায়: জেনারেলদের রাত্রি, সেদিনের পর, বন্দি, বিচার, ফাঁসির মঞ্চ অভিমুখে এবং ঘরে ফেরা। সেদিনের পর’ অধ্যায়ে ধানমন্ডির বাসা থেকে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের বিবরণ দিয়ে শুরু, ‘ঘরে ফেরা” অধ্যায়ে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিয়ে শেষ। রাত ১.৩০ টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁর বাসভবনের সামনে পৌঁছে গুলিবর্ষণ শুরু করে; একজন নৈশপ্রহরী মারা যায়। শেখ মুজিব বাড়ি থেকে বের হয়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে বলেন। তারপর সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে টিক্কা খানকে গ্রেফতারের খবর জানানো হয়। সেনাবাহিনীর আরেকটি দল এসে বাসভবনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মুজিবকে প্রথমে নেওয়া হয় নির্মীয়মাণ জাতীয় সংসদ ভবনে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। ৩০শে মার্চ বিমানে করে করাচিতে আনার পর তাঁকে ১লা এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে তাকে পাঞ্জাবের লায়ালপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ) কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ১৯শে জুলাই ইয়াহিয়া খান জানান যে শেখ মুজিবের বিচার গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে সম্পন্ন করা হবে। ২রা আগস্ট ১৯৭১ সালে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করার ঘোষণা দেয়। মামলার অভিযোগ হিসেবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়। বিচারের জন্য গঠিত সামরিক ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে বার্নাড শেরিডান অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে পাকিস্তান সরকার তাদের আদালতে লড়ার সুযোগ দেয়নি। ১৯শে আগস্টে প্রথমবারের মতো শেখ মুজিব আদালতের সামনে হাজির হন। তখন তার পক্ষে আইনজীবী নিযুক্তির সুযোগ দেওয়া হলে তিনি তার দলের কামাল হোসেনকে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি এ কে ব্রোহীকে বাছাই করেন। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করায় শেখ মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অন্তত ৫০ জন সাক্ষীকে উপস্থিত করেছিল।

বিচারের একেবারে শুরুতে প্রধান বিচারক জানতে চেয়েছিলেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি কোনো বিবৃতি দিতে চান কি না। শেখ মুজিবের জবাব ছিল, ‘আপনারা যখন আমাকে মেরে ফেলবেন, আমি চাই তারপরে আমার মৃতদেহ যেন আমার প্রিয় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। সপ্তম দিনের বিচারকার্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার ঠিক আগে উকিল শেখ মুজিবের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘আপনি কি নিজের পক্ষে কোনই অবস্থান নেবেন না?’

‘না’, ছিল শেখ মুজিবের অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ় উত্তর।

“আমার কাজ জটিল করে তুলেছেন আপনি।

*তা জানি। তবে আমি কী করতে পারি? আমি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। আমাকে অথবা আমার জনগণকে বিচার করার কোনো অধিকার এদের নেই। আইনের দিক দিয়ে কোনো বৈধতা এই আদালতের নেই।’ ৩রা ডিসেম্বর আদালতের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ‘বিচার’ অধ্যায়ের শেষদিকে লেখক আহমেদ সালিম লিখছেন, ‘মুক্ত মুজিবের চেয়ে বন্দি মুজিব তাঁর জনগণের কাছে কম শক্তিশালী নন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি ভেবে থাকেন বন্দীকে নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে আটক রেখে তিনি বাঙালিদের শাস্তি দিচ্ছেন তবে তিনি ভুল করেছেন। অনুপস্থিত ছিলেন বলেই শেখ মুজিবুর রহমান আরো বেশি করে হাজির ছিলেন সবার মনে। তারা লড়েছিল তাঁর নাম উচ্চারণ করে, মৃত্যুবরণও করেছিল তাঁর নাম উচ্চারণ করে। ‘ফাঁসির মঞ্চ অভিমুখে’ শীর্ষক অধ্যায় থেকে জানা যায়, ১৩ই ডিসেম্বর শেখ মুজিবকে লায়ালপুর থেকে হেলিকপ্টারে করে মিয়ানওয়ালি জেলে স্থানান্তর করা হয়। এখানে তাঁর প্রকোষ্ঠের অতি সন্নিকটে কবর খনন করা হয়। লেখক আহমেদ সালিম শেখ মুজিবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ‘আমি দেখতে পেতাম আমার সামনে ঝুলছে ফাঁসির রজ্জু, তবে সময় সময় একে মনে হতো লাল গোলাপের লকেট-সজ্জিত ফুলের মালা।…যদি আমার একাধিক জীবন থাকতো এবং সবগুলো জীবনই যদি আমার লালিত স্বপ্ন বাংলাদেশকে বাস্তব করে তুলতে বিসর্জন দিতে হতো, তাহলেও আমার কোনো খেদ থাকতো না। তারা আমাকে মাত্র একবারই হত্যা করবে। আমি জানি প্রত্যেক মানুষের আছে সেই চূড়ান্ত পরিণতির দিন। তবে আমার প্রার্থনা ছিল, জয় বাংলার সুমিষ্ট শব্দমাধুরীর মধ্যে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।’

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে। ২৬শে ডিসেম্বর একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ মুজিবকে জেলখানা থেকে রাওয়ালপিন্ডির বাইরে এক বাংলোয় নিয়ে যায়, যেখানে তিনি অন্তরীণ ছিলেন ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত। ১০ই জানুয়ারি ফিরে আসেন স্বাধীন স্বদেশে। বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করে আনে। বিশ্ব মানচিত্রে একটি নতুন দেশের স্থান হয়। যিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনিই হন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি।

দ্রোফুস মামলা (১৮৯৪) ইউরোপকে নাড়িয়ে দেয়া বিচারভ্রষ্টতা

ফরাসি ইহুদি সেনা কর্মকর্তা আলফ্রেড দেফুসকে রাষ্ট্রদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে দণ্ডিত করা হয়। এমিল জোলার বিখ্যাত লেখা J’accuse…! পুরো ইউরোপকে আলোড়িত করে। অবশেষে দ্রোফুসের মুক্তি ঘটে- ইউরোপে বিচারব্যবস্থা সংস্কারের পথ খুলে দেয়।

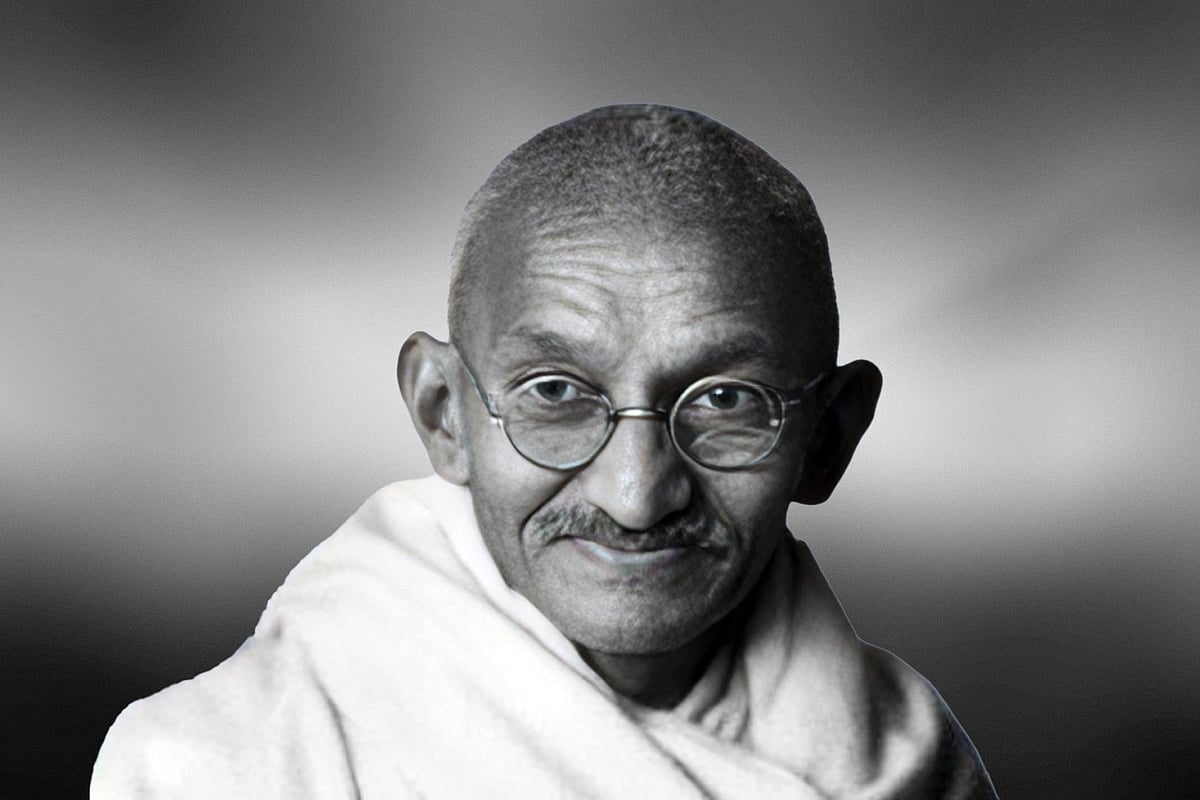

মহাত্মা গান্ধীর নানা মামলায় ব্রিটিশদের পরাজয় (১৯২২-১৯৪২)

গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা অসংখ্য মামলা রজু করেছিল। সবগুলোই জনগণের অহিংস প্রতিরোধের তোড়ে ভেঙে পড়ে।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯৬০-৬৭):

তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই তাকে ‘রাষ্ট্রের জন্য হুমকি’ হিসেবে চিহ্নিত করে; ইতিহাস বলছে-তিনি মানবাধিকার সংগ্রামের নায়ক।

সত্যের পুনর্জন্ম: ইতিহাসের চূড়ান্ত রায়

কালিদাস তাঁর মহাকাব্য ‘কুমারসম্ভবম্’-এ প্রেমের প্রাবল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী। বিচারমার্গপ্রহিতেন চেতসা ন দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি ত্বয়ি। এর অর্থ- ‘প্রেম বা কোনো গভীর আবেগ মানুষের বিচারবুদ্ধিকে এমনভাবে অন্ধ করে দেয় যে, সে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যও দেখতে পায় না’। এই দার্শনিক সত্যটি শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই সত্য নয়; ক্ষমতার মোহ, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নেশাও একইভাবে মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সক্রেটিসের বিচারকদের একটি অংশ হয়তো জানতেন তিনি নির্দোষ, কিন্তু অ্যাথেন্সের আভিজাত্যের প্রতি ‘প্রেম’ ও তাদের অহংকারের কাছে সেই সত্য দৃশ্যমান হয়নি। যাজকরা হয়তো বুঝতেন গ্যালিলিওর বিজ্ঞানের সত্যতা, কিন্তু চার্চের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য তাদের বিচারমার্গপ্রহিতেন চেতসা’কে অকার্যকর করে দিয়েছিল। ক্ষমতাসীনরা যখনই ‘কুশোদরি’র মতো কোনো একগুঁয়ে মতাদর্শ বা স্বার্থের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, তখনই তারা ইষ্টানিষ্টের (কল্যাণ-অকল্যাণ) বিচার করতে পারে না। ফলাফল হয় বিচারের নামে একের পর এক অবিচারের ইতিহাস। সুতরাং, ইতিহাসের বিচার-অবিচারের এই দীর্ঘ পথচলা আমাদের শেখায় যে, মানুষের মনের একটি চিরন্তন দুর্বলতা হলো তার ‘মনস্বিনা’ বা একগুঁয়ে মনোভাব। কালিদাস যেমন বলেছেন, এই মনোভাব মানুষকে তার ‘বিচারমার্গ” বা ন্যায়বিচারের পথ থেকে সরিয়ে দেয়।

কিন্তু ইতিহাসের চূড়ান্ত রায় এই ‘মনস্বিনা’র পক্ষে যায় না। যুগে যুগে, জনতার বিবেক, সময়ের সত্যনির্ণয় এবং গণআন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত ঝলসে যায় সব অন্ধকার। কারণ, শেষ পর্যন্ত জয় হয় সেই চেতনার, যে চেতনা কোনো ‘কৃশোদরি’র প্রতি অন্ধ অনুরাগে নয়, বরং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি এক নির্মোহ আনুগত্যে নিবেদিত। আর সেই বিজয়ই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। একটি বিখ্যাত আরবি প্রবাদ আছে: The truth may sleep, but it never dies. অর্থাৎ সত্য ঘুমিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যু নেই। সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড আজ শুধু অ্যাথেন্সের নয়, মানবতার লজ্জা; গ্যালিলিওর গৃহবন্দি জীবন আজ বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধত্বের প্রতীক; বঙ্গবন্ধু, ম্যান্ডেলা, জোয়ান অব আর্ক, দ্র্যেফুস, ক্ষুদিরাম, ম্যান্ডেলা-সবাই আজ মানবাধিকারের মানদণ্ড। যে আদালত তাদের অপরাধী বানিয়েছিল, সেই আদালতই আজ ইতিহাসের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত। মানবসভ্যতা একদিকে যেমন ন্যায়বিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে তেমনি বিচার প্রহসনের দুঃখজনক উদাহরণও তার বড় অংশ। তবুও আশার কথা- সত্যের পায়ে শৃঙ্খল যতই ভারী হোক, সত্য শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়। আমাদের সেই চিরন্তন সত্যটির কথা স্মরণ করতে হবে- ‘সত্য কিছুক্ষণ দেরি করে, কিন্তু পৌঁছায় ঠিকই।’

বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ

বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ